Инна Вартанян - Коснуться невидимого, услышать неслышимое

- Название:Коснуться невидимого, услышать неслышимое

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, Ленинградское отделение

- Год:1985

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инна Вартанян - Коснуться невидимого, услышать неслышимое краткое содержание

В книге обобщены представления о деятельности органов чувств, полученные с помощью классических методов, и результаты оригинальных исследований авторов, основанных на использовании в качестве раздражителя фокусированного ультразвука. Обсуждаются вопросы, связанные с применением фокусированного ультразвука для изучения тактильных, температурных, болевых и слуховых ощущений человека, с его действием на зрительную и электрорецепторную системы животных. Рассмотрены некоторые аспекты клинико-диагностического применения фокусированного ультразвука, перспективы изучения и протезирования сенсорных систем с помощью искусственных раздражителей.

Коснуться невидимого, услышать неслышимое - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Представлялось необходимым вначале ответить на вопрос: если рецепторы разрушены или выведены из нормального режима работы, можно ли зарегистрировать реакцию слуховых центров животного на воздействие ультразвука, сфокусированного на поврежденную рецепторную часть слуховой системы? Ведь даже при разрушении рецепторов, а тем более нарушении нормальных условий их функционирования значительная часть нервных окончаний, иннервирующих рецепторы, остается неповрежденной, а следовательно, может быть объектом прямой активации. В качестве экспериментального животного, была выбрана лягушка — по тем же причинам, о которых говорилось в главе 3.

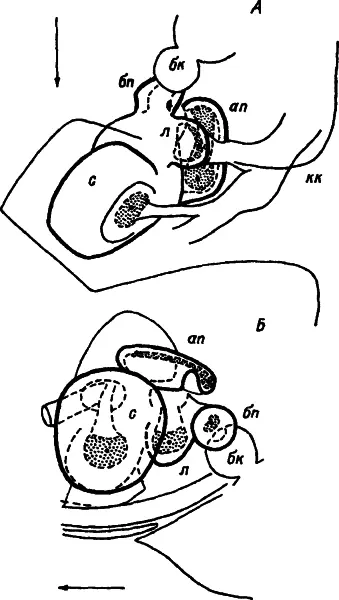

Рис. 22. Строение левого слухового лабиринта травяной лягушки (схема).

А — вид снизу, Б — с латеральной стороны. Стрелки — направление вперед; площади, заполненные точками, — места рецепторных образований, ап — амфибиальная папилла, бп — базилярная папилла, бк — базилярный канал, кк — клиновидная кость, л — лагена, с — саккулюс. Папиллы, саккулюс и лагена — рецепторные образования лабиринта.

Модель рецепторной патологии создавалась путем механического нарушения целостности гидродинамической системы лабиринта. Пространственная разобщенность различных структурных образований лабиринта лягушки (рис. 22) при общности их гидродинамической системы давала достаточно надежную гарантию того, что фокусировка ультразвука на одно из этих рецепторных образований даст возможность подвергать действию раздражителя именно это образование в зоне тонких дендритных терминалей (волокон), подходящих к рецепторным клеткам. В то же время нарушение целостности гидродинамической системы лабиринта выводило из нормального режима работы все рецепторные клетки. Из методических соображений: локализации, возможности точно сфокусировать ультразвук, доступности гистологического и визуального контроля разрушений, вызванных механическим вмешательством, и данных об участии в анализе звуков нами был выбран саккулюс.

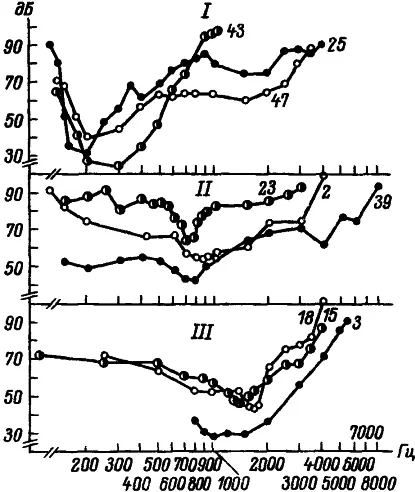

В соответствии с собственными и литературными данными саккулюс имеет непосредственное отношение к восприятию звука, вибраций. Максимальная чувствительность слуха животного, оцениваемая на основании электрической реакции слухового центра среднего мозга на звуковые стимулы разной частоты, ограничена так называемой частотно-пороговой кривой (рис. 23). Из этого ограниченного диапазона были выбраны две частоты — 200 и 1200 Гц, характерные для функции саккулюса, к которым слух оказывается наиболее чувствительным, и в дальнейшем использовались для контроля величины и формы электрической реакции слухового центра.

Критерием оценки действия на саккулюс фокусированного ультразвука служила электрическая реакция того же центра. Ультразвук подавался в форме коротких, длительностью 1 мс, импульсов, а интенсивность его менялась в широких пределах — от порога возникновения реакции до 60 дБ над порогом. Путем сравнения реакций на звук и ультразвук при неповрежденном (интактном) лабиринте с реакциями, возникающими после его механического повреждения, устанавливались сходство и различие в действии этих двух типов раздражителей, а также возможность получения слуховых ответов на ультразвук при нарушении деятельности рецепторного аппарата.

Рис. 23. Частотно-пороговые кривые нейронов травяной лягушки из слуховых центров среднего мозга.

По оси абсцисс — частота звука, Гц, по оси ординат — интенсивность звука, дБ относительно уровня 2·10 Н/м 2. Римскими цифрами обозначены три группы нейронов. Арабские цифры соответствуют номерам представленных нейронов из всех обследованных.

Эксперименты на животных с неразрушенными, неповрежденными рецепторными образованиями позволили выявить особенности реакций слухового центра среднего мозга на звук и ультразвук и высказать предположения о месте действия фокусированного ультразвука. Оказалось, что характеристики центральных слуховых реакций идентичны только в диапазоне интенсивностей звука и ультразвука — до 18—30 дБ над порогом возникновения вызванных ответов структур среднего мозга. При увеличении интенсивности обоих стимулов отмечались изменения вызванных ответов на ультразвук. Последние имели значительно более крутой фронт начального электрического отклонения и более короткую длительность, чем при действии звуков той же надпороговой интенсивности. Изменялась, хотя и менее значительно, форма последующего, более медленного негативного колебания. При интенсивности сигналов порядка 35—40 дБ над порогом различия реакций становились очень заметными и приобретали свое окончательное выражение. Длительность ответа на ультразвуковой стимул еще более укорачивалась как по позитивному, так и по негативному электрическому колебанию, крутизна начального отклонения возрастала, а форма последующего негативного отклонения усложнялась. Оно становилось двойным, содержащим быстрое и следующее за ним более медленное колебания.

После достижения указанного уровня интенсивности ответ на ультразвук мало зависел от интенсивности раздражителя, хотя некоторое возрастание амплитуды при увеличении еще на 5—10 дБ могло быть зарегистрировано. После достижения уровня 40—50 дБ над порогом ответа на стимул фокусированного ультразвука дальнейшего увеличения реакции не отмечалось. Более того, при таких и больших величинах интенсивности ультразвука величина ответа на раздражитель начинала уменьшаться, причем иногда значительно — на 20—25%. В то же время реакции на звук в том же надпороговом диапазоне интенсивностей плавно увеличивались по величине, а форма ответа сохранялась до максимальных интенсивностей звука. Лишь в отдельных опытах при больших интенсивностях звука (более 60 дБ) реакция обнаруживала тенденцию к уменьшению.

Результаты опытов позволили предположить, что сходное действие звука и фокусированного ультразвука возможно лишь в ограниченном околопороговом диапазоне интенсивностей. Анализ физических факторов, действующих на ушной лабиринт при амплитудной модуляции ультразвука (а импульсы, вызывающие слуховое ощущение у человека и вызванную реакцию у животного, являются одной из форм амплитудной модуляции), показал, что при прохождении через среду существенную роль играет акустическое давление излучения (радиационное давление), переменная составляющая которого определяется частотой модуляции. Измерения величин демодулированного давления низкочастотных колебаний, определяемых огибающей (в нашем случае — импульса), показали их зависимость от интенсивности и звукового давления высокочастотных (мегагерцовых) колебаний. Результаты измерения в среде хорошо согласуются с теми зависимостями, которые характеризуют явление демодуляции амплитудно-модулированных ультразвуковых колебаний за счет давления излучения, а также с зависимостью слухового ощущения от глубины модуляции. Следовательно, механорецепторное преобразование при действии ультразвука по сути своей сходно с механорецепторным преобразованием звука, но минует систему звукопроведения наружного и среднего уха. В тоже время мы видим, что при выходе из околопороговой зоны интенсивностей картина центрального представления стимулов на периферии принципиально изменяется. Что-то новое прибавляется при уровне интенсивности порядка 15—20 дБ и начинает превалировать при 30—40 дБ над порогом центрального вызванного ответа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джеки Д`Алессандро - Коснуться твоих губ [=Похититель невест]](/books/145823/dzheki-d-alessandro-kosnutsya-tvoih-gub-pohititel.webp)