Франс де Вааль - Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?

- Название:Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАльпина6bdeff1e-120c-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4452-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франс де Вааль - Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? краткое содержание

В течение большей части прошедшего столетия наука была чрезмерно осторожна и скептична в отношении интеллекта животных. Исследователи поведения животных либо не задумывались об их интеллекте, либо отвергали само это понятие. Большинство обходило эту тему стороной. Но времена меняются. Не проходит и недели, как появляются новые сообщения о сложности познавательных процессов у животных, часто сопровождающиеся видеоматериалами в Интернете в качестве подтверждения.

Какие способы коммуникации практикуют животные и есть ли у них подобие речи? Могут ли животные узнавать себя в зеркале? Свойственны ли животным дружба и душевная привязанность? Ведут ли они войны и мирные переговоры? В книге читатели узнают ответы на эти вопросы, а также, например, что крысы могут сожалеть о принятых ими решениях, воро́ны изготавливают инструменты, осьминоги узнают человеческие лица, а специальные нейроны позволяют обезьянам учиться на ошибках друг друга. Ученые открыто говорят о культуре животных, их способности к сопереживанию и дружбе. Запретных тем больше не существует, в том числе и в области разума, который раньше считался исключительной принадлежностью человека.

Автор рассказывает об истории этологии, о жестоких спорах с бихевиористами, а главное – об огромной экспериментальной работе и наблюдениях за естественным поведением животных. Анализируя пути становления мыслительных процессов в ходе эволюционной истории различных видов, Франс де Вааль убедительно показывает, что человек в этом ряду – лишь одно из многих мыслящих существ.

Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

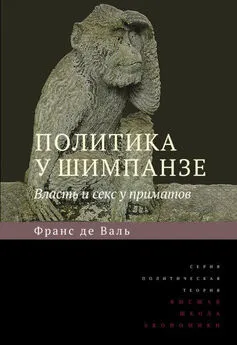

Один из наиболее сложных способов применения орудий человекообразными обезьянами – раскалывание орехов с прочной скорлупой. На рисунке изображена самка шимпанзе в естественных условиях, которая нашла подходящие камни, служащие наковальней и молотком, чтобы расколоть орех, в то время как ее детеныш наблюдает за ней и учится. Только к шести годам он приобретет необходимые навыки

Бен Бек сформулировал наиболее известное определение применения орудий, которое в сокращенном виде выглядит следующим образом: «перемещение неприкрепленного объекта в окружающей среде, чтобы более эффективно изменять форму, положение или состояние других объектов» {97}. Хотя и несовершенное, это определение десятилетиями применялось в изучении поведения животных {98}. Создание орудий, таким образом, можно определить как активное изменение неприкрепленного объекта, чтобы сделать его более эффективным в связи с конкретной задачей. Обратите внимание, что важную роль в этой деятельности играет намерение. Орудия приносятся со значительного расстояния и изменяются в соответствии с задуманной целью. Традиционные представления об обучении, вращающиеся вокруг случайно найденных полезных вещей, не позволяют объяснить подобное поведение. Если вы видите, как шимпанзе обрывает боковые побеги на веточке, чтобы выровнять ее для добычи муравьев, или жует пригоршню листьев, превращая их в подобие губки, чтобы впитать воду из дупла дерева, трудно не предположить наличие определенного намерения. Изготовляя подходящие орудия из простых материалов, шимпанзе демонстрируют то самое поведение, которое когда-то определяло Homo faber , человека творящего. Вот почему британский палеонтолог Луис Лики, впервые узнав о подобном поведении от Гудолл, написал ей в ответ: «На мой взгляд, у ученых, придерживающихся традиционных представлений, есть три выхода: они должны признать шимпанзе людьми, или дать новое определение человеку, или дать новое определение орудиям» {99}.

Казалось бы, после множества наблюдений за шимпанзе, применяющих орудия в неволе, те же действия того же вида в естественных условиях не должны быть неожиданными, однако это открытие стало ключевым, потому что не могло быть объяснено воздействием человека. Более того, дикие шимпанзе не только применяют и создают орудия, но и учатся друг у друга, что позволяет им улучшать свои орудия из поколения в поколение. Результаты намного превосходят то, что нам известно о шимпанзе, содержащихся в зоопарках. Хорошим примером служат наборы инструментов, которые могут быть настолько сложны, что трудно поверить в их изобретение в один шаг. Типичный пример был обнаружен британским приматологом Крикетт Санц в Треугольнике Гуалуго в Республике Конго, где шимпанзе приходили на определенную поляну в лесу с двумя разными орудиями. Это всегда была одна и та же комбинация: прочная палка длиной около метра и гибкий тонкий стебель травы. Шимпанзе решительно втыкали палку в землю и начинали орудовать ею обеими руками, помогая себе ногами, наподобие того, как мы копаем лопатой. Выкопав яму, чтобы проникнуть в гнездо бродячих муравьев, расположенное глубоко под землей, шимпанзе вынимали палку, обнюхивали ее, а затем аккуратно вставляли свое второе орудие – стебель. В стебель впивались муравьи, которых обезьяны вынимали и поедали, периодически опуская его в гнездо. При этом шимпанзе часто забирались на ветви деревьев, чтобы избежать атаки муравьев, защищавших гнездо. Санц собрала более тысячи подобных орудий, что доказывает, насколько широко распространена комбинация палки и стебля {100}.

Более совершенный набор инструментов применяют для добычи меда шимпанзе в Габоне. Для такого опасного предприятия, как разорение пчелиных гнезд, они используют комплект из пяти разных орудий. Он включает пестик (толстую палку, которой взламывают вход в улей), бур (палку, которой протыкают улей, чтобы добраться до отделения с медом), расширитель (для увеличения прохода боковыми движениями), коллектор (палку с расщепленным концом, чтобы погружать в мед и доставать его) и щетку (кусочек коры, чтобы счищать мед) {101}. Применение этих орудий очень сложно, потому что их нужно подготовить и принести на место до начала работы и держать под рукой, пока рассерженные пчелы не вынудят шимпанзе уйти. Требуется также предварительно продумать и спланировать последовательность действий – то есть та самая организационная деятельность, которой придавалось такое большое значение у наших предков. С одной стороны, применение орудий человекообразными обезьянами может показаться примитивным, так как они используют палки и камни, но с другой стороны – чрезвычайно изобретательным {102}. Палки и камни – это все, что у них есть в лесу, и нам не следует забывать, что универсальным орудием бушменов служит палка-копалка (заостренная палка, с помощью которой вскрывают муравейники и выкапывают корни). То, как используют орудия дикие шимпанзе, значительно превосходит все, что когда-либо считалось возможным.

В каждом сообществе шимпанзе применяется от пятнадцати до двадцати пяти разных орудий, которые различаются в зависимости от культурных и экологических обстоятельств. Например, члены одного из сообществ, обитающие в саванне, охотятся с помощью остроконечных палок. Это открытие вызвало переполох, так как орудия для охоты считались еще одним уникальным достижением человека. Шимпанзе втыкают свои «копья» в дупла деревьев, чтобы добыть спящих галаго – небольших представителей отряда приматов, которые служат источником белка для самок шимпанзе, не способных догонять обезьян, как это делают самцы {103}. Также хорошо известно, что шимпанзе в сообществах Западной Африки умеют раскалывать орехи камнями, тогда как в Восточной Африке об этом никто никогда не слышал. Людям, новичкам в этом деле, обычно не удается расколоть такие же орехи с твердой скорлупой не только потому, что они не обладают силой взрослых шимпанзе, но и из-за отсутствия необходимой координации движений. Требуются годы тренировок, чтобы установить орех на ровной поверхности, найти подходящий по размеру камень и нанести удар так, чтобы расколоть один из самых крепких орехов в мире, не повредив при этом пальцы.

Японский приматолог Тетсуро Матсузава следил за развитием этого навыка на «фабрике» – открытом пространстве, куда шимпанзе приносили свои орехи к каменным наковальням и наполняли джунгли равномерным ритмом ударов. Молодые шимпанзе теснились вокруг усердно работающих взрослых, периодически таская орехи у своих матерей. Таким образом они знакомились со вкусом орехов, а заодно и их взаимосвязью с камнями. Они производили множество бесполезных действий, пытаясь расколоть орехи руками и ногами или бесцельно пиная камни. При этом молодые обезьяны осваивали навык, что служит несомненным доказательством ненужности поощрений при обучении, потому что никакого вознаграждения за все эти действия они не получали. Примерно в трехлетнем возрасте молодые шимпанзе приобретают достаточную сноровку, чтобы случайно расколоть свой первый орех, и только в шесть-семь лет достигают мастерства взрослых {104}.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/1075030/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres.webp)