Франс де Вааль - Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?

- Название:Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАльпина6bdeff1e-120c-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4452-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франс де Вааль - Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? краткое содержание

В течение большей части прошедшего столетия наука была чрезмерно осторожна и скептична в отношении интеллекта животных. Исследователи поведения животных либо не задумывались об их интеллекте, либо отвергали само это понятие. Большинство обходило эту тему стороной. Но времена меняются. Не проходит и недели, как появляются новые сообщения о сложности познавательных процессов у животных, часто сопровождающиеся видеоматериалами в Интернете в качестве подтверждения.

Какие способы коммуникации практикуют животные и есть ли у них подобие речи? Могут ли животные узнавать себя в зеркале? Свойственны ли животным дружба и душевная привязанность? Ведут ли они войны и мирные переговоры? В книге читатели узнают ответы на эти вопросы, а также, например, что крысы могут сожалеть о принятых ими решениях, воро́ны изготавливают инструменты, осьминоги узнают человеческие лица, а специальные нейроны позволяют обезьянам учиться на ошибках друг друга. Ученые открыто говорят о культуре животных, их способности к сопереживанию и дружбе. Запретных тем больше не существует, в том числе и в области разума, который раньше считался исключительной принадлежностью человека.

Автор рассказывает об истории этологии, о жестоких спорах с бихевиористами, а главное – об огромной экспериментальной работе и наблюдениях за естественным поведением животных. Анализируя пути становления мыслительных процессов в ходе эволюционной истории различных видов, Франс де Вааль убедительно показывает, что человек в этом ряду – лишь одно из многих мыслящих существ.

Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дополнительно усложняет ситуацию то, что применение орудий капуцинами и шимпанзе может быть проявлением познавательных способностей разного уровня. После многих лет работы с обоими видами у меня сложилось впечатление, что они по-разному занимаются этой деятельностью, и я постараюсь изложить свою точку зрения простыми словами. Шимпанзе, как и все человекообразные обезьяны, обдумывают свои действия. Самыми предусмотрительными, наверное, следует назвать орангутангов, но и шимпанзе, и бонобо, несмотря на свою эмоциональность, также сначала оценивают ситуацию и, прежде чем приступить к действиям, взвешивают возможные последствия. Они часто находят решение в собственной голове, вместо того чтобы испытывать один за другим варианты. Иногда мы видим сочетание обоих подходов, когда человекообразные обезьяны начинают выполнять еще не полностью продуманный план, что не так уж необычно и для нашего собственного вида. Напротив, капуцины действуют по принципу бесконечных проб и ошибок. Эти обезьяны чрезвычайно энергичны, подвижны и ничего не боятся. Они перебирают невероятное количество возможностей, пока не обнаружат способ, приводящий к результату, которому мгновенно обучаются. Они не боятся совершать множество ошибок и редко сдаются. В их поведении очень мало обдумывания и планирования – ими управляет желание действовать. Даже если капуцины приходят к тому же решению, что и человекообразные обезьяны, оно будет найдено совершенно иным путем.

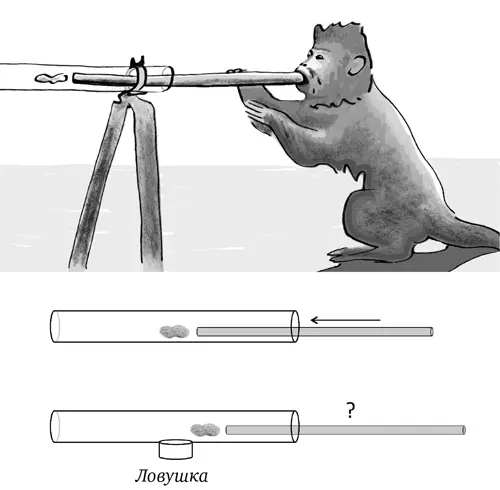

Бурый капуцин засовывает в трубу палку, чтобы достать орех (вверху). В обычной трубе, чтобы решить задачу, орех можно толкать в обе стороны (в середине). В трубе с ловушкой (внизу), напротив, чтобы вытащить орех, его нужно толкать только в определенном направлении, в противном случае он упадет в ловушку и не достанется обезьяне. Капуцины научаются избегать ловушки после многих ошибок, но человекообразные обезьяны демонстрируют понимание причинно-следственных связей и сразу же находят решение

Возможно, все это выглядит грубым упрощением, но подкрепляется экспериментальными данными. Итальянский приматолог Элизабетта Визальберджи всю свою жизнь изучала применение орудий бурыми капуцинами в исследовательском центре, примыкающем к Римскому зоопарку. В одном показательном эксперименте капуцину предложили орех, находящийся в середине прозрачной горизонтальной трубы, установленной на уровне его глаз. Дотянуться до ореха было невозможно, так как труба была слишком узкая и длинная. В распоряжение капуцина предоставили разные предметы, как позволяющие вытащить орех (длинная палка), так и не подходящие для этого (короткие палки, мягкая гибкая резина). Капуцин совершил множество забавных ошибок: стучал по трубе палкой, энергично тряс трубу, заталкивал неподходящий материал в один конец трубы или короткие палки – в оба конца, так что орех застревал. Однако со временем капуцин разобрался, что к чему, и начинал использовать длинную палку.

На этом этапе Визалберджи внесла в опыт остроумное изменение, проделав в трубке дыру. Теперь оказалось важно, в какую сторону толкать орех. Если толкать по направлению к дыре, то орех упадет в небольшой пластиковый контейнер и будет потерян для капуцина. Поймут ли капуцины необходимость избегать ловушки и станут ли они поступать правильно сразу или только после многих безуспешных попыток?

Из четырех обезьян, оснащенных длинными палками, чтобы доставать орехи, три действовали наугад, добиваясь успеха в половине случаев, чем, судя по всему, были очень довольны. Но не Роберта, молодая самка, которая предпринимала одну попытку за другой. Вставив палку с левого конца трубы, она обегала трубу вокруг, чтобы посмотреть, как выглядят палка и орех с правого конца. Затем она вставляла палку с правого конца, только для того, чтобы заглянуть в трубу с левого. Она продолжала бегать взад и вперед, иногда добиваясь успеха, а иногда нет, пока не научилась действовать безошибочно.

Как Роберте удалось решить проблему? Исследователи предположили, что методом проб и ошибок она выяснила, что палку надо вставлять в тот конец трубы, который дальше от ореха. Так орех можно было вытолкнуть, минуя ловушку. Это предположение было проверено несколькими способами, в одном из которых Роберте предложили трубу без всякой ловушки. Теперь, чтобы достать орех, она могла вставлять трубу с любой стороны. Тем не менее Роберта продолжала бегать от одного конца трубы к другому, оценивая расстояние до ореха, таким образом следуя выработанному правилу, принесшему ей успех. Поскольку Роберта действовала так, будто ловушка оставалась на месте, очевидно, что она не придавала значения устройству трубы. Визалберджи пришла к выводу, что капуцины способны решить подобную задачу, по существу не понимая ее {112}.

Это задание выглядит простым, но на самом деле сложнее, чем кажется: дети уверенно выполняют его, когда им исполняется больше трех лет. Из пяти шимпанзе, которым предложили решить подобную задачу, только двое обнаружили причинно-следственную связь и научились избегать ловушки {113}. Но если Роберта просто усвоила, какие действия ведут к успеху, то шимпанзе разобрались, как работает ловушка. Они сумели составить представление о взаимосвязи между своими действиями, имеющимися орудиями и полученными результатами. Это так называемая репрезентативная умственная стратегия, которая позволяет принимать решения до начала действий. Подобное различие может показаться незначительным, так как и капуцины, и шимпанзе решили задачу, но на самом деле оно очень принципиально. Уровень, на котором человекообразные обезьяны понимают назначение орудий, предоставляет им широкие возможности в их использовании. Разнообразие технологий, применяемых человекообразными обезьянами, включая изготовление орудий и наборы инструментов, доказывает, насколько важны развитые познавательные способности. Американский специалист по приматам Уильям Мэйсон в 1970-х гг. заметил, что эволюция, наделившая гоминидов познанием, тем самым выделила их среди прочих приматов, так что лучшее определение для человекообразной обезьяны – мыслящее существо.

«Человекообразная обезьяна организует мир, в котором живет, внося порядок и смысл в свое окружение, что ясно отражается в ее действиях. Наверное, не слишком убедительно звучит, что шимпанзе „обдумывает“, как поступить, когда сидит, изучая возникшую проблему. Разумеется, такое определение лишено как оригинальности, так и строгости. Но мы не можем не прийти к выводу, что нечто подобное происходит и оказывает существенное влияние на поведение человекообразных обезьян. Мне кажется, что лучше быть не вполне корректным, чем совершенно неправым» {114}.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/1075030/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres.webp)