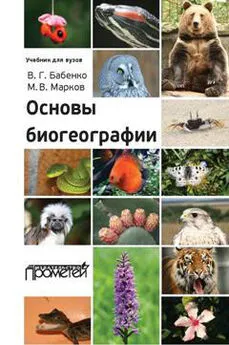

Владимир Бабенко - Основы биогеографии

- Название:Основы биогеографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентПрометей86f6ded2-1642-11e4-a844-0025905a069a

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906879-18-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бабенко - Основы биогеографии краткое содержание

В учебнике в доступной и сжатой форме изложены основы курса лекций по биогеографии. Рассматривается ряд базовых положений современной биогеографии, в частности освещены закономерности распределения растений и животных на Земле, изложены сведения об ареалах эндемичных таксонов растений и животных различных флористических и фаунистических областей, обоснованы принципы флористического и фаунистического районирования, рассмотрены особенности растительности и животного мира основных биомов России и прилегающих территорий. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по географическим и экологическим направлениям.

Основы биогеографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Самый известный из болотных кустарничков – клюква болотная. Она растет и на грядах, и в мочажинах, и местами образует сплошной покров. По всему болоту чаще растет обычная клюква болотная, ягоды ее отличаются и размером, и формой (и круглые, и грушевидные, и крупные, и помельче), но иногда на высоких кочках встречается и клюква мелкоплодная. У нее совсем маленькие ягоды и мельче цветы.

Есть на болотах и еще кустарничек с ягодами – Водяника или вороника черная. Она растет на грядах и по заболоченным соснякам на окраинах болотного массива. Водяникой ее называют за безвкусные ягоды, которые, впрочем, хорошо утоляют жажду.

Два других удивительных болотных кустарничка – Подбел белолистник и Болотный мирт, не обладают вкусными плодами. Подбел называют так за белые снизу листья, а листья Болотного мирта напоминают настоящий мирт, растущий значительно южнее. Эти растения встречаются только на болотах.

Багульник болотный растет не только на болотах, но и в заболоченных сосняках на песках. Он сильно и пьяняще пахнет.

Водный и тепловой режимы болотных микроландшафтов хорошо коррелируют с метеорологическим режимом даже на прилегающих к ним суходолах. Поэтому по полученным на суходольных метеостанциях данным можно рассчитать уровень болотных вод, температуру торфяной залежи, теплопоток, промерзание, испарение и сток с болота.

Наибольшего распространения болота достигают в тундре, лесотундре и тайге. В тундрах средняя заболоченность составляет не менее 50 % общей площади, например, в северной и средней части Карелии она равна 40–50 %, в западно-сибирской тайге возрастает местами до 70–80 % (Сургутская низина, Кондинская, Васюганье). В лесостепной зоне заболоченность резко падает, особенно на Восточно-Европейской равнине. В степной зоне, полупустыне и пустыне заболоченность крайне мала. Резкое снижение заболоченности в южных районах – следствие сухого континентального климата. Здесь болота приурочены в основном к долинам рек. В горах площади болот невелики. Травяные пойменные болота в дельтах Дона, Волги, Кубани называют плавнями.

Огромную роль играют болота как места сосредоточения редких и специфических видов растений и животных, связанных с особыми условиями обитания. Так, например, в Калининградской области на болотах произрастает около 20 редких охраняемых видов сосудистых растений, 11 видов редких мхов, 5 редких лишайников, причем некоторые виды известны в области всего по 1–2 находкам, это – Пухонос дернистый, Росянка промежуточная, Болотный мирт, Эрика крестолистная, Пузырчатка малая; несколько видов Сфагновых мхов – Сфагнумы: черепитчатый, зубчатый, мягкий, блестящий; лишайники из рода Кладония: К. отрубистая, веерообразная, Грэя. Такие виды, как Эрика и Сфагнум мягкий были занесены в Красную книгу СССР.

Помимо сохранения редких видов растений болота важны как места распространения многих доминантов и участников болотных растительных ассоциаций, в частности: Очеретника белого, Осоки топяной, Шейхцерии болотной, Росянок круглолистной и английской, Голубики, Морошки, Сфагнумов – нежного, красноватого, бурого, балтийского. Данные виды произрастают только на болотах и более нигде не встречаются.

4.2.4. Широколиственные леса

Смешанные и широколиственные леса тянутся прерывистой полосой, вклиниваясь в подножье Саянских гор. Для смешанных лесов характерно значительное видовое разнообразие деревьев и кустарников. На западе из широколиственных наиболее обычны Липа мелколистная, Дуб черешчатый, Клен остролистный, Ясень высокий. Из мелколиственных широко распространены Береза, Осина, Тополь черный (осокорь) и др, На востоке среди широколиственных видов можно назвать Липу амурскую и Л. маньчжурскую, Дуб монгольский, Ясень маньчжурский, Вяз лопастной и др.

Лесная зона издавна служит важнейшим резервом сельскохозяйственного производства. На месте сведенных лесов возделывают озимую рожь, озимую и яровую пшеницу, овес, ячмень, горох, гречиху, просо, люпин, клевер, лен-долгунец, картофель, кукурузу, подсолнечник, хмель и др. Получают высокие урожаи свеклы, моркови, капусты, редиса, томатов, огурцов, лука и др. В большом ассортименте выращивают плодовые и ягодные культуры: яблони, груши, сливы, вишни, землянику, смородину красную и черную, крыжовник, облепиху, малину. В южных районах лесной зоны возделывают абрикос, виноград, грецкий орех, кизил и др.

Широколиственный лес характеризуется по сравнению с таежным прежде всего большим разнообразием древесных пород. Древесных пород здесь значительно больше, чем в тайге, – иногда их можно насчитать до десятка. Причина видового богатства деревьев заключается в том, что широколиственные леса развиваются в более благоприятных природных условиях, чем тайга. Здесь могут расти требовательные к климату и почве древесные породы, которые не переносят суровых условий таежных районов.

В дубравах встречаются такие деревья, как дуб черешчатый, липа мелколистная, два вида клена – остролистный и полевой, ясень обыкновенный, ильм, вяз, дикая яблоня, дикая груша.

Для широколиственного леса характерно то, что различные древесные породы, входящие в его состав, имеют разную высоту, образуя как бы несколько групп (ярусов) по высоте. Самые высокие деревья – Дуб и Ясень, более низкие – Клен остролистный, Вяз и Липа, еще более низкие – Клен полевой, Яблоня лесная и Груша обыкновенная. Однако отчетливо выраженных ярусов, хорошо отграниченных друг от друга, деревья, как правило, не образуют. Доминирует обычно дуб, остальные древесные породы чаще всего играют роль спутников.

Достаточно богат в широколиственном лесу и видовой состав кустарников. Встречаются Орешник, два вида Бересклета – бородавчатый и европейский, Жимолость лесная, Крушина ломкая, Шиповник и некоторые другие. Разные виды кустарников тоже могут сильно различаться по высоте. Кусты Орешника, например, нередко достигают высоты 5–6 м, а кустики Жимолости почти всегда бывают ниже человеческого роста.

В широколиственном лесу обычно хорошо развит травяной покров. Многие растения имеют более или менее крупные, широкие листовые пластинки, за что их называют дубравным широкотравьем. Одни из трав, встречающиеся в дубравах, всегда растут одиночными экземплярами, никогда не образуя густых зарослей. Другие, напротив, могут почти сплошь покрывать почву на большом пространстве. Такими массовыми, доминирующими растениями в дубравах Средней России чаще всего оказываются Сныть обыкновенная, Осока волосистая и Зеленчук желтый (о них будет подробно рассказано ниже).

Почти все травянистые растения, обитающие в дубравах, – многолетники. Продолжительность их жизни измеряется нередко несколькими десятилетиями. Многие из них плохо размножаются семенами и поддерживают свое существование в основном за счет вегетативного размножения. У таких растений, как правило, есть длинные надземные или подземные побеги, которые способны быстро расползаться в разные стороны, захватывая новую территорию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Бабенко - Тень в тени трона. Графиня [SelfPub, 16+]](/books/1086792/vladimir-babenko-ten-v-teni-trona-grafinya-selfp.webp)