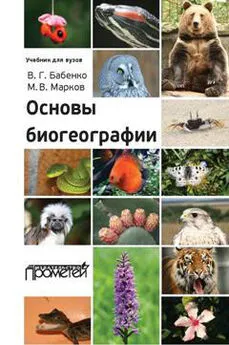

Владимир Бабенко - Основы биогеографии

- Название:Основы биогеографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентПрометей86f6ded2-1642-11e4-a844-0025905a069a

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906879-18-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бабенко - Основы биогеографии краткое содержание

В учебнике в доступной и сжатой форме изложены основы курса лекций по биогеографии. Рассматривается ряд базовых положений современной биогеографии, в частности освещены закономерности распределения растений и животных на Земле, изложены сведения об ареалах эндемичных таксонов растений и животных различных флористических и фаунистических областей, обоснованы принципы флористического и фаунистического районирования, рассмотрены особенности растительности и животного мира основных биомов России и прилегающих территорий. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по географическим и экологическим направлениям.

Основы биогеографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надземная часть многих представителей дубравного широкотравья осенью отмирает, а зимуют лишь корневища и корни, находящиеся в почве. На них имеются особые почки возобновления, из которых весной вырастают новые побеги. Однако среди видов дубравного широкотравья есть и такие, у которых надземная часть остается зеленой и в зимнее время. К растениям подобного рода относятся Копытень европейский, Осока волосистая, Зеленчук желтый.

Среди травянистых растений, развивающихся в среднерусских дубравах, особый интерес представляют так называемые дубравные эфемероиды. Примером их могут быть различные виды родов Хохлатка, Гусиный лук, Ветреница лютиковая, Чистяк весенний. Эти небольшие, сравнительно низкорослые растения удивляют нас своей необычайной «торопливостью». Они появляются на свет тотчас же после схода снега, а их ростки пробиваются иногда даже сквозь еще не успевший растаять снежный покров. В это время года довольно прохладно, но эфемероиды тем не менее очень быстро развиваются. Через неделю-другую после появления на свет они уже цветут, а еще через две-три недели у них созревают плоды с семенами. Плодоносящие побеги многих видов при этом желтеют и полегают на землю, а затем надземная часть их засыхает. Ранняя весна наиболее благоприятна для их развития, так как в это время года, когда деревья и кустарники еще не оделись листвой, в лесу очень светло. Влаги же в почве в этот период вполне достаточно. А высокая температура, такая, как летом, эфемероидам совсем не нужна.

Все эфемероиды – многолетние растения. После того как в начале лета их надземная часть засыхает, они не погибают. В почве сохраняются живые подземные органы – у одних клубни, у других луковицы, у третьих более или менее толстые корневища. Эти органы служат вместилищами запасных питательных веществ, главным образом крахмала. Именно за счет заранее запасенного «строительного материала», так быстро развиваются весной стебли с листьями и цветками. У ряда эфемероидов (Медуницы неясной) позднее появляются вегетирующие побеги совсем иного рода, способные переносить затенение.

Эфемероиды характерны для наших среднерусских дубрав. Их насчитывается в общей сложности до десятка видов. Цветки их имеют яркую красивую окраску – лиловую, голубую, желтую. Когда таких растений много и все они цветут, получается пестрый красочный ковер.

Помимо травянистых растений, в дубравах на почве встречаются и мхи. Однако в этом отношении дубравы сильно отличаются от таежных лесов. В тайге мы часто видим на почве сплошной зеленый ковер мхов. В дубравах этого никогда не бывает. Здесь роль мхов очень скромная – они изредка встречаются в виде небольших пятен. Почему же нет сплошного мохового покрова в дубраве? Одна из главных причин заключается в том, что на мхи угнетающе действует листовой опад, который накапливается на поверхности почвы в широколиственном лесу.

В сельскохозяйственном освоении лесной зоны важная роль принадлежит настоящим (пойменным и суходольным) лугам, болотистым лугам и пустошам. Они формируются как под воздействием человека, так и под влиянием естественных факторов. Значительные площади занимают луга в южной части зоны, к северу их становится меньше. Исключение составляют только поймы крупных рек (Печора, Северная Двина, Мезень и др.).

4.2.5. Лесостепь

Лесостепь представляет собой оригинальный природный ландшафт, хорошо развитый в обоих полушариях. Ее вполне можно рассматривать как особую растительную зону.

Лесостепь России, Украины и Казахстана – это непрерывная полоса от предгорий Карпат до Алтая. Естественная растительность на этом огромном пространстве неоднородна. На западном участке, где лесостепь граничит с широколиственными лесами, важнейшими древесными компонентами лесостепи служат Дуб, Липа, а также Ясень и Граб. Восточнее – от Урала к Сибири, где лесостепь граничит с тайгой, главные древесные компоненты лесостепи – мелколиственные породы: Береза, Ольха серая, а из хвойных Сосна, Лиственница.

Таким образом, лесостепную зону легко разделить на западную, или европейскую, и восточную, или сибирскую. В широтном направлении принято различать две полосы, или подзоны, лесостепи: лугово-лесную на севере (преобладают леса) и лугово-степную на юге, где преобладает степь.

Большой интерес представляет и демаркационная линия между лесом и степью. Здесь бок о бок можно встретить Ковыль и Сфагнум, дубраву и участки еловых лесов. Вопросу соотношения леса и степи посвящено большое количество литературы – как иностранной, так и отечественной. В природе распространение лесов связано с возвышенными и хорошо расчлененными формами рельефа, где почвы достаточно дренированы. Причина безлесья в равнинности рельефа и слабом промывании тяжелых степных почв. Немаловажно влияние и общих климатических условий, в первую очередь недостатка осадков при сильном испарении. Кроме того наличие леса возможно лишь там, где среднегодовое количество осадков выше среднегодового испарения с открытой водной поверхности. Граница леса и степи проходит там, где количество осадков приблизительно равно испарению.

Климат лесостепи континентальный, о чем свидетельствуют сухость теплого периода, весенний и осенний минимумы относительной влажности, суховеи, инверсия температуры и заморозки. Зона получает солнечного тепла 100–130 ккал/см 2в год, из них 67–75 % в летнюю часть года. Температуры января –5 —20 °C (в континентальных районах Сибири – до –35 °C), июля 18–25 °C. Годовое количество осадков от 550 мм на западе до 350 мм на востоке. В лесостепи могут наблюдаться сильные ливни (свыше 100 мм).

Почвы лесостепи неоднородны: серые лесные чередуются с черноземными, особенно на степных участках. Наиболее типичной растительностью зоны следует считать леса, которые ранее занимали 40–50 % общей площади. В условиях водораздельных пространств лесостепи на серых лесных почвах встречаются леса дубовые, ясеневые, липово-дубовые и грабово-дубовые. Для пойм рек характерны вязово-дубовые леса. Ольховые леса приурочены обычно к высокому стоянию грунтовых вод и потому часто встречаются в притеррасной пойме. В понижениях рельефа встречаются березняки и осинники. Границей между западной и восточной лесостепью служит Уральский хребет.

4.2.6. Степи

По определению лучшего знатока природы степей В. В. Алехина, степи – это травяные пространства с растительностью более или менее ксерофитного характера и с более или менее сомкнутым травостоем, в наиболее типичном виде занимающие водораздельные территории. Для степей – по его словам – наиболее типично присутствие большого числа дерновинных злаков, а из разнотравья – видов более или менее сухолюбивого характера. В числе дерновинных узколистных злаков, свойственных степям, преобладают Ковыль, Овсяница бороздчатая (типчак), виды рода Келерия (тонконоги), Овсец и др. В степях южных районов встречаются виды из разных семейств (Рогач песчаный, Катран татарский, Синеголовник равнинный и др.), у которых наблюдается особая жизненная форма «перекати-поле», встречаются эфемеры и эфемероиды, а также заросли кустарников (Карагана кустарниковая или дереза, Миндаль низкий, Вишня степная и др.). Для степных сообществ, особенно их северных вариантов – луговых степей – весьма характерны высокая видовая насыщенность, видовое богатство. Разнообразие аспектов – сезонно меняющихся вариантов облика сообществ – связано с богатством жизненных форм.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Бабенко - Тень в тени трона. Графиня [SelfPub, 16+]](/books/1086792/vladimir-babenko-ten-v-teni-trona-grafinya-selfp.webp)