Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Название:Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Харьков

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека краткое содержание

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека. 2009.

Способность принести свою выгоду в жертву ради общего блага свойственна не только человеку. Расширенная версия доклада Александра Маркова на IV Международной конференции «Биология: от молекулы до биосферы» 15 января 2009 г., Харьков.

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

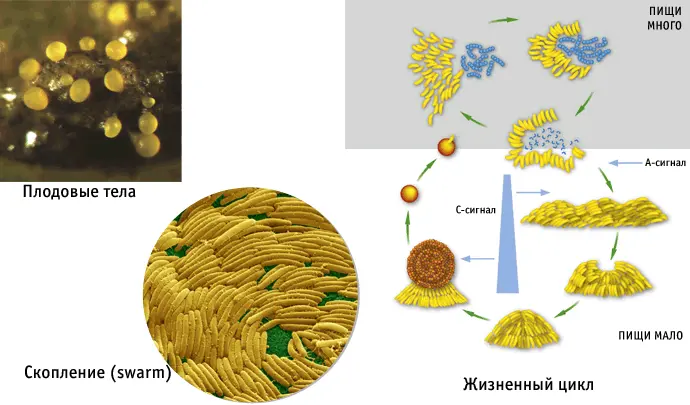

Как мы уже знаем, где начинает развиваться альтруизм — там появляются и паразиты-обманщики. Среди миксококков обманщики тоже есть: это генетические линии (или штаммы) миксококков, не способные к образованию собственных плодовых тел, но умеющие пристраиваться к «чужим» плодовым телам и образовывать там свои споры.

С одним из таких штаммов были проведены интересные эксперименты. Этот штамм сам не способен образовывать плодовые тела, однако он успешно внедряется в чужие плодовые тела и спорулирует там даже с большей эффективностью, чем «альтруистический» штамм-хозяин, построивший плодовое тело. Известно, что этот штамм обманщиков произошел от альтруистического предка в результате 14 мутаций.

Такую систему «паразит — хозяин», то есть смешанную культуру альтруистов и обманщиков, выращивали попеременно то в «голодной», то в богатой питательными веществами среде. Во время голодовок выжить могли только те бактерии, которым удалось превратиться в споры. Смешанная культура медленно, но верно шла к гибели. Ее деградация была вызвана тем, что с каждым экспериментальным циклом доля паразитов неуклонно росла, и в конце концов альтруистов осталось слишком мало, чтобы обеспечить себя и других плодовыми телами.

В этом опыте альтруисты так и не сумели выработать защиту от обманщиков. Произошло другое: у самих обманщиков произошла мутация, в результате которой бактерии восстановили утраченную способность к самостоятельному образованию плодовых тел, и одновременно получили дополнительное преимущество. Эти мутантные бактерии оказались защищены от «нахлебников» — то есть от своих прямых предков — бактерий-обманщиков. То есть одна-единственная мутация превратила обманщиков в альтруистов, защищенных от обмана. Эта мутация произошла в одном из генов-регуляторов, влияющих на поведение бактерий. Конкретный молекулярный механизм этого эффекта пока не выяснен. Francesca Fiegna, Yuen-Tsu N. Yu, Supriya V. Kadarn, Gregory J. Velicer. Evolution of an obligate social cheater to a superior cooperator// Nature. 2006. V. 441. P. 310–314.

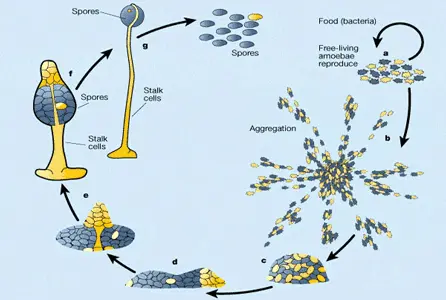

5. Защита от обманщиков у социальных амеб Dictyostelium

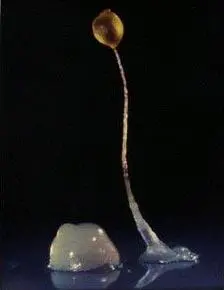

Проблема обманщиков хорошо знакома и более сложным одноклеточным организмам, таким как социальные амебы Dictyostelium . Как и многие бактерии, эти амёбы при недостатке пищи собираются в большие многоклеточные агрегаты (псевдоплазмодии), из которых затем образуются плодовые тела. Те амёбы, чьи клетки идут на построение ножки плодового тела, жертвуют собой ради товарищей, которые получают шанс превратиться в споры и продолжить род.

Амёбы Dictyostelium при недостатке пищи собираются в многоклеточные агрегаты (слева), из которых затем образуются плодовые тела на длинной ножке (справа).

Создается впечатление, что эволюция неоднократно «пыталась» создать из социальных бактерий или простейших многоклеточный организм — но дело почему-то не пошло дальше плазмодиев и довольно просто устроенных плодовых тел. Все по-настоящему сложные многоклеточные организмы формируются иным путем — не из множества индивидуальных клеток с немного различающимися геномами, а из потомков одной-единственной клетки (что гарантирует генетическую идентичность всех клеток организма).

Одна из причин «эволюционной бесперспективности» многоклеточных организмов, образующихся из скоплений одноклеточных индивидуумов, состоит в том, что такие организмы создают идеальные условия для развития социального паразитизма и нахлебничества. Любая мутация, позволяющая одноклеточному индивиду пользоваться преимуществами жизни в многоклеточном «коллективе» и ничего не давать взамен, имеет шанс распространиться, невзирая на ее гибельность для популяции.

Мы уже знаем, что, для того чтобы выжить, социальным организмам необходимо как-то защищаться от нахлебников. Эксперименты, проведенные на диктиостелиуме, показали, что вероятность развития устойчивости в результате случайных мутаций у этого организма тоже довольно высока, как и у миксококков. Опыты проводились с двумя штаммами диктиостелиума — «честными» и «обманщиками». Если их начать морить голодом, они образуют химерные (смешанные) плодовые тела. При этом «обманщики» занимают лучшие места в плодовом теле и превращаются в споры, предоставляя «честным» амёбам в одиночку строить ножку плодового тела. В результате среди образовавшихся спор резко преобладают споры обманщиков.

Сначала исследователи искусственно повысили темп мутирования у «честных» амёб. Затем из множества получившихся мутантов взяли тысячу особей с разными мутациями и каждой из них дали возможность размножиться.

После этого начался отбор на устойчивость к нахлебникам, причем в качестве отбирающего агента использовались сами нахлебники. Амёб из тысячи мутантных штаммов смешивали в равной пропорции и объединяли с амёбами-обманщиками. Смешанную популяцию морили голодом, заставляя образовывать плодовые тела. Затем собирали образовавшиеся споры и выводили из них амёб. Естественно, среди них преобладали обманщики, но экспериментаторы убивали всех обманщиков антибиотиком (в геном честных амеб предварительно был вставлен ген устойчивости к данному антибиотику). В результате получалась смесь амёб-мутантов, но из тысячи исходных штаммов в ней теперь преобладали те, кто смог лучше других противостоять обманщикам. Этих амёб снова смешивали с обманщиками и снова заставляли образовывать плодовые тела.

После шести таких циклов в популяции амёб-мутантов остались представители только одного из тысячи исходных штаммов. Эти амебы оказались надежно защищены от обманщиков в результате мутации, которая у них произошла. Причем они защитились не от любых обманщиков, а только от тех, с которыми им пришлось конкурировать в эксперименте.

Более того, оказалось, что эти амебы-мутанты защищают от обмана не только себя, но и другие штаммы честных амёб, если их смешать. Ясно, что взаимопомощь честных штаммов открывает дополнительные возможности для борьбы с обманщиками.

Синим и желтым цветами обозначены два штамма амёб — «обманщики» и «честные», а— при избытке пищи амёбы живут поодиночке, растут и размножаются делением; b-c— при недостатке пищи амёбы собираются в скопления, d— образуются многоклеточные агрегаты, которые могут ползать на манер слизней; е-g— многоклеточный агрегат превращается в «плодовое тело» на ножке. Видно, что «обманщики» захватили почти все лучшие места в плодовом теле и превратились в споры, предоставив всю работу по созданию ножки «честным».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: