Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Название:Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Харьков

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека краткое содержание

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека. 2009.

Способность принести свою выгоду в жертву ради общего блага свойственна не только человеку. Расширенная версия доклада Александра Маркова на IV Международной конференции «Биология: от молекулы до биосферы» 15 января 2009 г., Харьков.

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эти эксперименты были повторены много раз, и каждый раз в том или ином штамме амеб мутантов возникала устойчивость, причем мутировали разные гены и механизмы устойчивости возникали разные. Некоторые устойчивые штаммы сами при этом стали обманщиками по отношению к диким амебам, а другие остались честными.

Исследование показало, что вероятность появления мутаций, обеспечивающих защиту от нахлебников, у диктиостелиума довольно высока. Само присутствие нахлебников способствует распространению защитных мутаций. Это должно приводить к эволюционной «гонке вооружений» между обманщиками и честными амёбами: первые совершенствуют средства обмана, вторые — средства защиты. Anupama Khare, Lorenzo A. Santorelli, Joan E. Strassmann, David C. Queller, Adam Kuspa, Gad Shaulsky. Cheater-resistance is not futile // Nature. Advance online publication 30 September 2009.

Эти примеры показывают, что в природе, очевидно, идет постоянная борьба между альтруистами и обманщиками, и поэтому геномы этих организмов «настроены» естественным отбором так, что случайные мутации с большой вероятностью могут приводить к появлению защиты от той или иной разновидности обманщиков.

Нечто подобное наблюдается в клетках иммунной системы многоклеточных животных. Аналогия между иммунной системой многоклеточных и средствами защиты от обманщиков у социальных одноклеточных может оказаться весьма глубокой. Есть даже гипотеза, согласно которой сложная иммунная система у животных изначально развилась не для борьбы с инфекциями, а для борьбы с клетками-обманщиками, клетками-эгоистами, которые пытались паразитировать на многоклеточном организме.

После всего сказанного, я думаю, уже понятно, что появление многоклеточных организмов было крупнейшим триумфом эволюции альтруизма. Ведь в многоклеточном организме большинство клеток — это клетки-альтруисты, которые отказались от собственного размножения ради общего блага.

6. Мирное сосуществование альтруистов и обманщиков у дрожжей

Обманщики мешают развитию кооперативных систем, потому что альтруисты, вместо того, чтобы развивать кооперацию, вынуждены ввязываться в бесконечную эволюционную гонку вооружений с обманщиками. Конечно, выражения типа «мешают» и «вынуждены ввязываться» — это метафорический язык, но всем, я надеюсь, понятно, что то же самое можно выразить корректными научными формулировками, просто это будет чуть дольше и скучнее.

Надо сказать, что далеко не всегда альтруистам удается выработать средства борьбы с обманщиками. В некоторых случаях некий минимальный уровень кооперации удается поддерживать и без таких средств.

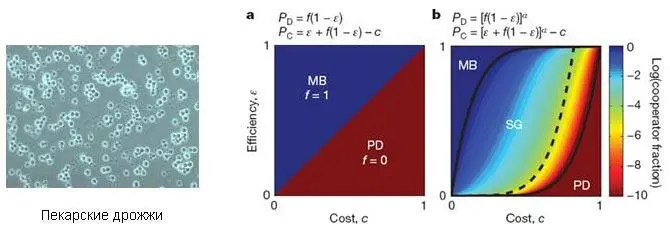

Две модели взаимодействия кооператоров и обманщиков. Формулы отражают выгоду, предоставляемую стратегией обманщиков (PD) и кооператоров (PC) . По вертикальной оси — доля полезного продукта, производимого кооператорами и попадающего в их распоряжение, а не в общее пользование (E) ; по горизонтальной оси — себестоимость стратегии кооператоров с («цена альтруизма»), f -доля кооператоров в смешанной культуре, которая установится в ней при данных значениях с и с. MB(«mutually beneficial») — ситуация, в которой стратегия кооператоров безусловно более выгодна, и кооператоры вытесняют обманщиков. PD(«prisoner's dilemma») — ситуация, в которой безусловно более выгодна стратегия обманщиков; обманщики вытесняют кооператоров. SG(«snowdrift game») — ситуация, в которой кооператором быть выгодно, но только до тех пор, пока численность обманщиков высока; между кооператорами и обманщиками устанавливается равновесие; 0 < f < 1.

Например, в популяциях дрожжей одни особи ведут себя как альтруисты: они производят фермент, расщепляющий сахарозу на легко усваиваемые моносахариды — глюкозу и фруктозу. Другие особи — «эгоисты» — сами не производят фермента, но пользуются плодами чужих трудов. Теоретически, это должно было бы приводить к полному вытеснению альтруистов эгоистами, несмотря на гибельность такого исхода для популяции. Однако в реальности численность альтруистов не падает ниже определенного уровня. Как выяснилось, возможность «мирного сосуществования» альтруистов с эгоистами обеспечивается небольшим преимуществом, которое получают альтруисты в случае очень низкого содержания глюкозы в среде, а также особым нелинейным характером зависимости скорости размножения дрожжей от количества доступной пищи. Для решения подобных задач используются модели, разработанные в рамках теории игр. Суть здесь в том, что в данном случае альтруизм при ближайшем рассмотрении оказывается не совсем бескорыстным: дрожжи-альтруисты помогают всем окружающим, но 1 % произведенной ими глюкозы они все-таки берут себе сразу, в обход общего котла. И за счет этого однопроцентного выигрыша они, как выяснилось, могут мирно сосуществовать с эгоистами. Впрочем, понятно, что на таких мелких хитростях вряд ли можно построить серьезную, сложную кооперативную систему. Jeff Gore, Hyun Youk, Alexander van Oudenaarden. Snowdrift game dynamics and facultative cheating in yeast// Nature. 2009.

7. Парадокс Симпсона

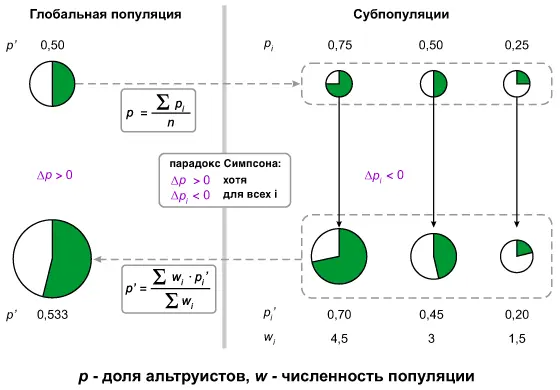

Еще одна замечательная хитрость такого рода называется парадоксом Симпсона. Суть этого парадокса в том, что при соблюдении определенного набора условий частота встречаемости альтруистов в группе популяций будет расти, несмотря на то, что внутри каждой отдельной популяции эта частота неуклонно снижается.

На этом слайде показан гипотетический пример действия «парадокса Симпсона». В исходной популяции было 50 % альтруистов и 50 % эгоистов (кружок слева вверху). Эта популяция разделилась на три субпопуляции с разным соотношением альтруистов и эгоистов (три маленьких кружка справа вверху). В ходе роста каждой из трех субпопуляций альтруисты оказались в проигрыше — их процент снизился во всех трех случаях. Однако те субпопуляции, в которых изначально было больше альтруистов, выросли сильнее благодаря тому, что они имели в своем распоряжении больше «общественно-полезного продукта», производимого альтруистами (три кружка справа внизу). В результате, если сложить вместе три выросших субпопуляции, мы увидим, что «глобальный» процент альтруистов вырос (большой кружок слева внизу).

О том, что такой механизм в принципе возможен, в свое время говорили Холдейн и Гамильтон, которых я уже упоминал как создателей теории родственного отбора. Однако получить экспериментальные доказательства действенности парадокса Симпсона удалось лишь недавно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: