Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Название:Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Харьков

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека краткое содержание

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека. 2009.

Способность принести свою выгоду в жертву ради общего блага свойственна не только человеку. Расширенная версия доклада Александра Маркова на IV Международной конференции «Биология: от молекулы до биосферы» 15 января 2009 г., Харьков.

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из базидиоспор, принесенных термитами в новое гнездо, вырастают маленькие гаплоидные мицелии (грибницы). Клетки разных гаплоидных мицелиев сливаются и превращаются в дикарионы — клетки с двумя гаплоидными ядрами. Из них вырастают уже «настоящие», большие дикариотические мицелии, способные образовывать плодовые тела. Слияние ядер у базидиомицетов происходит только при образовании базидиоспор, непосредственно перед мейозом. Конидии содержат по два гаплоидных ядра, как и клетки мицелия, а базидиоспоры — по одному.

Таким образом, грибы производят маленькие плодовые тела в основном для термитов («альтруизм»), а большие — в основном для себя («эгоизм»). Стратегия грибов-обманщиков могла бы состоять в том, чтобы производить побольше больших плодовых тел и тратить меньше ресурсов на кормление термитов. Но среди грибов Termitomyces обманщиков нет, и до сих пор никто не знал, почему.

Эту загадку разгадали совсем недавно. Оказалось, что в каждом термитнике выращивается только один штамм грибов. При этом в разных термитниках культивируются разные штаммы.

Таким образом, стало ясно, что термиты предотвращают появление обманщиков обычным способом — при помощи монокультурного разведения симбионтов. Но как им удается создавать монокультуру из изначально разнородного посева?

Оказалось, что всё объясняется особенностями взаимоотношений между штаммами грибов при плотном посеве — в сочетании с тем фактом, что размножение грибов внутри термитника полностью контролируется термитами. Выяснилось, что у Termitomyces существует положительная корреляция между частотой встречаемости штамма в смешанной культуре и эффективностью его бесполого размножения. Иными словами, генетически идентичные мицелии помогают друг другу — но не другим мицелиям — производить конидии.

Исследователи обнаружили, что между относительной численностью штамма в смешанной культуре и эффективностью его размножения существует положительная обратная связь. Это неизбежно приводит к формированию монокультуры уже через несколько циклов «пересевов», осуществляемых термитами.

Какова природа этой положительной обратной связи? Дело в том, что отростки дикариотических мицелиев могут срастаться друг с другом, но только в том случае, если эти мицелии генетически идентичны. Чем крупнее мицелий, тем больше ресурсов он может направить на производство нодул и конидий. Это способствует росту урожайности в монокультуре и вытеснению «меньшинств».

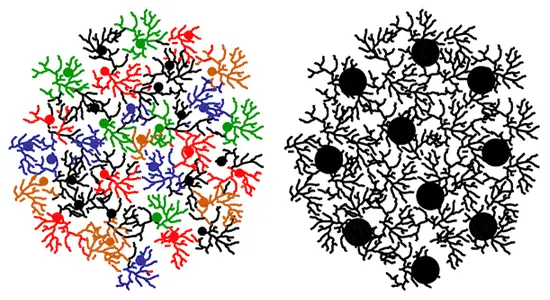

Схема, объясняющая повышенную урожайность монокультур Termitomyces по сравнению со смешанными культурами. В смешанной культуре (слева) отдельным мицелиям редко удается срастись, потому что срастаться могут только генетически идентичные мицелии. Маленькие изолированные мицелии производят много маленьких плодовых тел. В монокультуре (справа) мицелии срастаются в мощные сети, способные выделить большую долю суммарных ресурсов на производство плодовых тел. В результате общая масса плодовых тел (и число спор) в монокультуре оказывается выше, чем в смешанной.

По-видимому, дикий предок грибов Termitomyces оказался удачным кандидатом для доместикации (одомашнивания) как раз потому, что был склонен образовывать монокультуры при плотном посеве. Повышенная урожайность монокультур могла стать тем самым «сиюминутным преимуществом», которое позволило отбору поддержать и развить эту склонность на ранних этапах формирования симбиоза. В долгосрочной (макроэволюционной) перспективе она оказалась решающей, потому что избавила термитов-грибоводов от угрозы появления грибов-обманщиков. В конечном счете это обеспечило симбиотической системе эволюционный успех.

Между прочим, при переходе людей от охоты и собирательства к производству продовольствия (в ходе «неолитической революции», начавшейся 10–12 тысяч лет назад) проблема выбора кандидатов для доместикации тоже стояла крайне остро. Хороший симбионт — большая редкость, и во многих регионах просто не нашлось подходящих видов животных и растений. Там, где их случайно оказалось больше всего, человеческая цивилизация стала развиваться с наибольшей скоростью. Об этом подробно рассказано в замечательной книге Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь».

Из всего сказанного видно, что если бы не проблема обманщиков, порождаемая отсутствием у эволюции дара предвидения и заботы о «благе вида» (а не гена), наша планета, вероятно, была бы царством всеобщей любви и дружбы. Но эволюция слепа, и поэтому кооперация развивается только там, где то или иное стечение специфических обстоятельств помогает обуздать обманщиков или предотвратить их появление.

Существует не так уж много удачных «инженерных решений», позволяющих справиться с проблемой обманщиков. На каждое из этих решений эволюция неоднократно «натыкалась» в своих блужданиях по пространству возможного.

11. Межгрупповая конкуренция способствует внутригрупповой кооперации

Рассмотрим еще один механизм эволюции кооперации и альтруизма, который позволит нам перейти к рассмотрению биологического объекта, который нас традиционно интересует больше всего, а именно нас самих.

Если у какого-то вида животных кооперация уже развилась настолько, что вид перешел к общественному образу жизни, то дальше начинаются интересные вещи. Во многих случаях оказывается, что индивид может успешно размножиться только будучи членом успешной группы. При этом конкуренция обычно существует не только между особями внутри группы, но и между группами. К чему это приводит, показывает модель вложенного перетягивания каната, которую разработали американские этологи. Reeve Н. К., Holldobler В. The emergence of a superorganism through intergroup competition // PNAS, 2007.

Целью исследователей было найти простое объяснение четырем закономерностям, наблюдаемым в социальном устройстве общественных насекомых. Эти четыре закономерности перечислены на слайде:

1. Самая развитая кооперация характерна для коллективов, связанных близким родством;

2. У видов с большими колониями кооперация развита лучше; в маленьких колониях чаще наблюдается эгоистическая «грызня» между соплеменниками за право оставить потомство;

3. У видов с мелкими и средними колониями эффективность размножения снижается с ростом колонии;

4. Острая межгрупповая конкуренция, усиливающаяся при неравномерном распределении дефицитного ресурса, ассоциируется с высокоразвитой внутригрупповой кооперацией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: