Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Название:Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Харьков

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека краткое содержание

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека. 2009.

Способность принести свою выгоду в жертву ради общего блага свойственна не только человеку. Расширенная версия доклада Александра Маркова на IV Международной конференции «Биология: от молекулы до биосферы» 15 января 2009 г., Харьков.

Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В модели «вложенного перетягивания каната» каждый индивид эгоистически расходует часть «общественного пирога» на то, чтобы увеличить свою долю этого пирога. Эта потраченная на внутригрупповые склоки часть называется «эгоистическим усилием» данного индивида. Доля, доставшаяся в итоге каждому индивиду, зависит от соотношения его собственного «эгоистического усилия» и суммы «эгоистических усилий» остальных членов группы. Нечто подобное наблюдается у общественных насекомых, когда они осуществляют «взаимный надзор» — мешают друг другу откладывать яйца, стараясь при этом отложить свои.

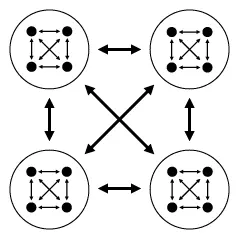

«Вложенное перетягивание каната». Члены группы соревнуются за свою долю общественного пирога. Размер пирога зависит от успешности группы в соревновании с другими группами. Чем больше сил тратят особи на внутригрупповую борьбу, тем меньше их остается на общественно-полезную деятельность.

На тех же принципах строятся в модели и взаимоотношения между группами. Таким образом, получается «вложенное», двухуровневое перетягивание каната. Чем больше энергии тратят особи на внутригрупповую борьбу, тем меньше ее остается для межгруппового «перетягивания» и тем меньше получается «общий пирог» группы.

Исследование этой модели при помощи теории игр показало, что модель хорошо объясняет наблюдаемые закономерности.

Авторы вывели ряд уравнений, описывающих долю ресурсов, доставшихся в итоге каждой особи при той или иной степени ее эгоистичности, и нашли для разных ситуаций «эволюционно стабильную» величину индивидуального эгоистического усилия, то есть такую величину, при которой никакие мутации, меняющие эту величину в ту или иную сторону, не дадут преимущества своим носителям и не смогут распространиться в генофонде.

Модель показала, что внутригрупповая кооперация должна расти с ростом внутригруппового родства. Это соответствует идеям Гамильтона и Холдейна о том, что степень родства между членами группы — отнюдь не второстепенный фактор, а мощный регулятор развития кооперации.

Но модель также предсказывает, что кооперация может иметь место даже при полном отсутствии родства между членами группы. Для этого необходима острая конкуренция между группами. Этим можно объяснить, например, странный факт из жизни пустынных муравьев Acromyrmex versicolor , у которых некоторые самки, способные основать новую колонию, отказываются от этой возможности ради помощи другим таким же самкам, совершенно неродственным — особенно в том случае, если компания самок-основательниц подвергается опасности набегов со стороны уже существующих колоний.

Главный вывод состоит в том, что межгрупповая конкуренция — один из важнейших, а может быть, и самый главный фактор, стимулирующий развитие кооперации и альтруизма у социальных организмов.

Теоретически эта модель может быть приложима не только к насекомым, но и к другим социальным животным, и даже к человеческому обществу. Аналогии вполне очевидны. Ничто так не сплачивает коллектив, как совместное противостояние другим коллективам; множество внешних врагов — обязательное условие устойчивого существования тоталитарных империй и надежное средство «сплочения» населения в альтруистический муравейник.

12. Альтруизм у людей зависит не только от воспитания, но и от генов

Прежде, чем применять к человеку какие-то модели, разработанные в рамках эволюционной этики — а эволюция альтруизма представляет собой центральную тему эволюционной этики — мы должны убедиться, что человеческая нравственность имеет хотя бы отчасти наследственную, генетическую природу, что она подвержены наследственной изменчивости, и поэтому на нее может действовать отбор.

На пчелах, бактериях и других общественных организмах, не способных к культурной эволюции, изучать становление альтруизма проще, поскольку сразу можно уверенно предполагать, что разгадка кроется в генах, определяющих поведение, а не в воспитании, культуре, традициях и т. д. С приматами, особенно с человеком, сложнее: здесь помимо обычной биологической эволюции, основанной на отборе генов, необходимо учитывать еще и социальную и культурную эволюцию, основанную на отборе идей, или мемов (в данном случае речь идет о таких мемах, как морально-нравственные нормы, правила поведения в обществе и т. п.)

Исследования последних лет показали, что моральные качества людей в значительной мере определяются генами, а не только воспитанием. Причем необходимо подчеркнуть, что имеющиеся методы позволяют оценивать только «верхушку айсберга» — только те наследственные черты, по которым у современных людей еще сохранилась изменчивость, которые еще не зафиксировались в нашем генофонде. Многие из аллелей, которые обеспечивали рост альтруизма у наших предков, наверняка давно уже зафиксировались, то есть достигли стопроцентной частоты. Они есть у всех людей, и поэтому такие методы, как близнецовый и сравнительно-генетический анализ, уже не могут их выявить.

Ясно, что способность к альтруистическому поведению в основе своей «заложена» в наших генах — ведь кооперация была необходима нашим предкам задолго до того, как они овладели речью и тем самым создали «питательную среду» для распространения и эволюции мемов. Ясно, что практически любой здоровый человек при соответствующем воспитании способен научиться вести себя более или менее «кооперативно» и «альтруистично». Значит, некий генетический «базис» альтруизма есть у всех нас — соответствующие гены прочно зафиксировались в человеческой популяции. Однако до сих пор имеется очень мало экспериментальных данных, на основании которых можно судить о том, в какой фазе находится эволюция альтруизма в современном человечестве: то ли «генетический» этап давно закончился, и сегодня актуальными являются только социально-культурные аспекты этой эволюции, то ли эволюция альтруизма продолжается и на уровне генов.

В первом случае следует ожидать, что наследственная изменчивость людей по признакам, связанным с альтруизмом, очень мала или вовсе отсутствует, а столь очевидные всем нам различия по уровню доброты и порядочности объясняются исключительно воспитанием, условиями жизни и разными случайными обстоятельствами.

Во втором случае мы должны ожидать, что эти различия отчасти объясняются также и генами. «Отчасти» — потому что роль внешних факторов в становлении человеческой личности слишком очевидна, чтобы кому-то пришло в голову ее отрицать. Вопрос ставится следующим образом: оказывают ли индивидуальные генетические различия хоть какое-то влияние на наблюдаемую вариабельность людей по степени кооперативности, альтруизма и взаимного доверия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: