Борис Медников - Аксиомы биологии

- Название:Аксиомы биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1982

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Аксиомы биологии краткое содержание

Современная биология – это совокупность научных дисциплин, с разных сторон и на разных уровнях изучающих все многообразие живой материи. Можно ли, опираясь на сумму накопленных знаний, построить некую систему теоретических положений, необходимых для понимания специфических отличий живого от неживого? Можно, считает автор, и в доступной форме излагает основные принципы, которые играют в биологии такую же роль, какую в геометрии – аксиомы.

Для широкого круга читателей.

Аксиомы биологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но это исключение. А в подавляющем большинстве случаев, как бы ни отличалась клетка от исходной яйцеклетки, геном ее стабилен. Можно предположить, что, если мы активируем спящие, заблокированные гены ядра, мы заставляем клетку развиваться по несвойственному ей пути.

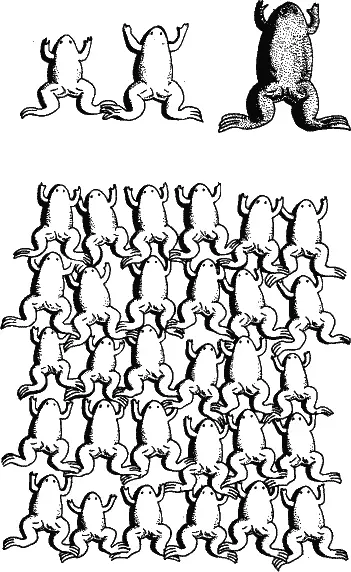

Рис. 32. Профессор Кембриджского университета Дж. Гёрдон проделал замечательный опыт. Он облучил ультрафиолетом икринки шпорцевой лягушки (это земноводное, строго говоря, не лягушка, она близка к знаменитой жабе-пипе, хорошо разводится в лабораториях и стала излюбленным объектом эмбриологов). Тем самым ядра икринок были инактивированы, попросту убиты. Затем в каждую икринку микроманипулятором ввели ядра клеток кишечного эпителия другой лягушки. Для наглядности икринки брались у лягушки дикой буро-зеленой окраски, а ядра – от бело-розового альбиноса. Икринки после пересадки ядер развивались нормально, и все полученные таким способом лягушата оказались альбиносами. На рисунке вверху, слева направо: отец и мать лягушки, у которой брались ядра, и буро-зеленый донор икринок. Внизу: потомство (уместно задать вопрос: чье оно, кто их отец и мать?)

В этом нас убеждают многочисленные опыты. Вот один из них, быть может, самый красивый. Английский ученый Дж. Гёрдон при помощи микроманипулятора – прибора, позволяющего разрезать бактерию на две равные половинки, вынул из клетки кишечного эпителия шпорцевой лягушки ядро и ввел его в яйцеклетку другой лягушки (ядро яйцеклетки было убито ультрафиолетовым излучением). Чужое ядро прижилось, яйцеклетка стала дробиться, и получился нормальный головастик. Лягушка, получившаяся из него, обладала всеми признаками той особи, из которой бралось ядро. Кстати, любопытный вопрос: кто мать и кто отец полученной в эксперименте лягушки? Для наглядности ядро извлекалось из клетки бело-розовой лягушки, альбиноса, и пересаживалось в яйцеклетку обычной буро-зеленой. Все полученные таким способом особи оказались альбиносами.

Ясно, что донор яйцеклетки не может быть матерью. Яйцеклетка здесь – своеобразный инкубатор. И отец, и мать этого фантастического лягушонка – родители той особи, от которой было позаимствовано ядро. Не исключена возможность, что проблема клонирования, подобной репликации всех животных и людей будет решена раньше, чем человечество перейдет рубеж двухтысячного года.

Итак, проблема «лишней» ДНК как будто бы разрешается. Это в основной своей части регуляторная ДНК, диктующая клетке, кем ей быть. Дифференцированные клетки, в свою очередь, взаимодействуя друг с другом, как аминокислоты в полипептидной цепочке, образуют новые структуры. Только связи здесь другие: это главным образом «силы Ван-дер-Ваальса» – те самые, которые участвуют в построении мембран клеток.

Новые структуры – ткани организма. И из них возникают органы и весь организм в целом. Матричный синтез и самосборка – вот что определяет в конечном счете построение фенотипа.

Но этого мало. Фенотип гораздо беднее генотипа, трудами которого он построен. Мы храним в своих генотипах информацию о строении многих фенотипов своих предков – и непосредственных, и гораздо более далеких.

Ребенок часто бывает похож не на отца или мать, а на дедушку или бабушку. Гены, определявшие голубой цвет глаз дедушки, проявились в фенотипе внука, хотя отец и был кареглазым. Такие случаи весьма обычны, но они всегда поражают наше воображение, вселяя какой-то страх перед непонятной силой наследственности (вспомните хотя бы «Собаку Баскервилей», где не только фенотипические черты, но и черты характера пращура Гуго Баскервиля проявляются у Стэплтона, его отдаленного потомка).

Но память генотипа на много порядков выше памяти самых именитых дворянских родословных. Все мы знаем, что киты лишены задних конечностей. Потеряли они ноги, очевидно, еще в начале эоцена. Тем не менее в среднем каждый десятитысячный кашалот рождается с зачаточными задними ногами. А это может означать одно: генный набор, ответственный за появление в фенотипе задних конечностей, сохраняется в заблокированном виде 60 миллионов лет.

Все мы знаем, что волосяной покров млекопитающих развился из роговых чешуек древних рептилий. Аналогичными чешуйками покрыты хвосты мышей и крыс. Древний признак возродился спустя сотню миллионов лет у представителей другого класса!

Итак, в генотипах скрыта информация о структурах весьма древних предков. Но этого мало. Вспомним о способности организмов к регуляции. Например, бактерия кишечная палочка хорошо растет на стандартных средах где источником углерода является глюкоза. Заменим в среде глюкозу другим углеводом – молочным сахаром лактозой. Бактерии немедленно ответят на это воздействие: начнут синтезировать новый фермент, галактозидазу, расщепляющий лактозу на простые сахара (глюкозу и галактозу). Не добавь мы в среду молочный сахар, мы бы и не подозревали, что в геноме кишечной палочки существует ген, управляющий синтезом этого фермента, – ведь в фенотипе обычно он не выражается.

Таких ферментов, адаптивных или индуцируемых, в геномах бактерий закодировано немало, и они помогают им выжить в тех случаях, когда условия среды резко изменяются. Лишите бактерию аниона фосфорной кислоты, без которого не построишь ни ДНК, ни РНК, и она сразу включает ген, кодирующий щелочную фосфатазу. Это фермент, расщепляющий эфиры фосфорной кислоты. Правда, бактерию можно обмануть. Есть вещества, которые индуцируют синтез фосфатазы, но данным ферментом они не расщепляются, ген активируется вхолостую. И наоборот, некоторые соединения могли бы стать источником желанного аниона, но индуцировать синтез этого фермента они не могут.

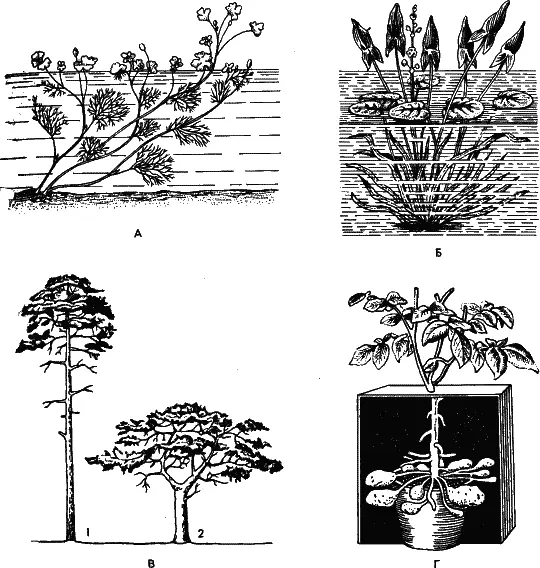

Рис. 33. При изменении внешних условий в клетках организмов могут «включаться» гены прежде заблокированные. Результат – изменение внешнего облика организма.

А – водяной лютик (подводные листья глубоко рассеченные, надводные цельные).

Б – водное растение стрелолист: подводные листья лентовидные, вытянутые, плавающие, почковидные, надводные действительно похожи на наконечники стрел. Индуктор изменения, здесь не вода, а слабая освещенность. Затените стрелолист, растущий на суше, и у него будут возникать лентовидные подводные листья.

В – сосна растущая в окружении себе подобных (1) и отдельно растущая (2) Г – простой опыт, показывающий, что у картофеля из одних и тех же зачатков на свету возникают листья, а в темноте – клубни (на этом основан нехитрый агротехнический прием – окучивание повышающее выход клубней)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: