Борис Медников - Аксиомы биологии

- Название:Аксиомы биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1982

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Аксиомы биологии краткое содержание

Современная биология – это совокупность научных дисциплин, с разных сторон и на разных уровнях изучающих все многообразие живой материи. Можно ли, опираясь на сумму накопленных знаний, построить некую систему теоретических положений, необходимых для понимания специфических отличий живого от неживого? Можно, считает автор, и в доступной форме излагает основные принципы, которые играют в биологии такую же роль, какую в геометрии – аксиомы.

Для широкого круга читателей.

Аксиомы биологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наконец, у акул последний отдел позвоночника продолжается в верхнюю лопасть хвостового плавника, а у ихтиозавров – в нижнюю.

Смогли бы вы, оказавшись в силурийском периоде, прогнозировать этот результат? Так что даже если ответ один, модификаций его может быть много; столько же, сколько раз решалась в эволюции эта задача.

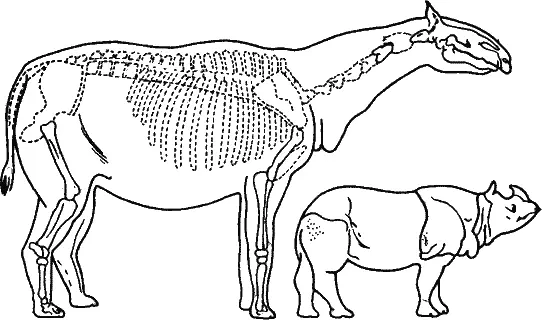

Рис. 42. Как копытному животному добраться до листьев на высоких деревьях? В процессе эволюции разные животные решали эту проблему по-разному. Самый простой, но не самый выгодный путь избрали гигантские безрогие носороги третичного периода – индрикотерий, белуджитерий и близкие формы. На рисунке реконструкция индрикотерия (Индрик-зверь, царь зверей старорусских преданий) и для масштаба – современный индийский носорог. Такая махина могла легко дотянуться до высоко расположенных веток, но и прокормить ее было трудно. Поэтому гигантские носороги самые крупные наземные млекопитающие – вымерли, не оставив потомства.

Иногда же ответов несколько, причем они отнюдь не равноценны. Вот хороший пример. Представьте разреженный лес или саванну, где трава выжигается солнцем. У крупных копытных в этой зоне есть хороший источник питания – листва деревьев. Но как до нее добраться? Самый прямой ответ – отбор на увеличение размеров тела. По этому пути пошли гигантские безрогие носороги олигоцена – индрикотерии. Нельзя сказать, чтобы решение было удачным. Ведь если рост увеличивается, то вес также возрастает пропорционально третьей степени роста. Размеры возросли вдвое, а расходы на питание – в восемь раз.

Рис. 45. А вот еще один способ добраться до листьев на деревьях. Гигантские южно-американские ленинцы поднимались на дыбы и подгибали дерево, охватывая ствол передними лапами с мощными когтями. На рисунке скелет ленинца – милодона, раскопанный в Аргентине еще Чарлзом Дарвином, справа (2) скелет современного ленинца. По-видимому, так же вели себя халикотерии, о которых упоминалось выше в связи с ошибкой Кювье.

Другие животные вставали на задние ноги, а передними (нередко с мощными загнутыми когтями) подгибали ветки с листьями и плодами. Так вели себя, очевидно, халикотерии, о которых уже упоминалось. Предел этой тенденции – гигантские ленивцы, мегатерии, вымершие в Южной Америке сравнительно недавно, может быть, не без содействия человека.

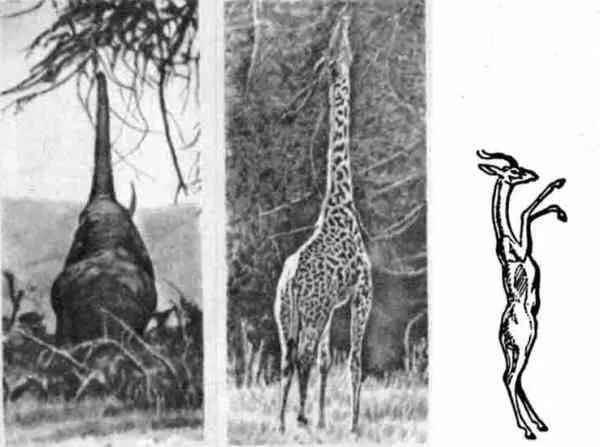

Рис. 43. Как мы уже видели, пропорциональное увеличение размеров тела для того, чтобы достать листья с высоких деревьев, энергетически невыгодно. Большего успеха в жизненной борьбе достигли животные со специализированными приспособлениями. Слон дотягивается до веток хоботом (это продукт разрастания носа и верхней губы), у жирафы удлиняются шея, ноги и язык. Геренук (она же жирафовая газель, или антилопа Уэллера) также добирается до листьев на высоких кустарниках с помощью длинной шеи и ног; к тому же она отлично стоит на задних ногах, балансируя передними.

У слона появляется длинный хобот, с помощью которого он дотягивается до листвы. Но, по-видимому, наиболее перспективный ответ – удлинение шеи. У всем известной жирафы длинная шея и длинные ноги, что позволяет ей объедать листву на высоте, для других копытных недоступной. К этому еще добавляется длиннейший язык (жирафа и ее родственница окапи могут облизывать себе уши).

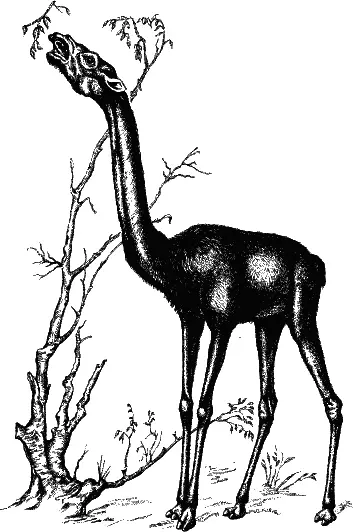

Рис. 44. Внешний вид жирафы известен каждому. Но не каждый знает, что в миоценовом периоде в Северной Америке обитали жирафоподобные верблюды – альтикамелюсы (на рисунке реконструкция внешнего вида). По-видимому, жирафоподобный тип строения оказался очень удачной эволюционной находкой, если повторялся по меньшей мере два раза. И, однако, альтикамеллос остался верблюдом, на жирафу он похож только внешне.

Этот удачный тип строения был использован эволюцией не один раз. В миоценовом периоде в Северной Америке обитали жирафоподобные верблюды – альтикамелюсы. А в Сомали, в самых жарких и бесплодных местностях, и сейчас благоденствует удивительная жирафовая газель (она же геренук, или антилопа Уэллера). У нее длинная шея и ноги; кроме того, геренук может объедать листья на высоком кустарнике, стоя на задних ногах.

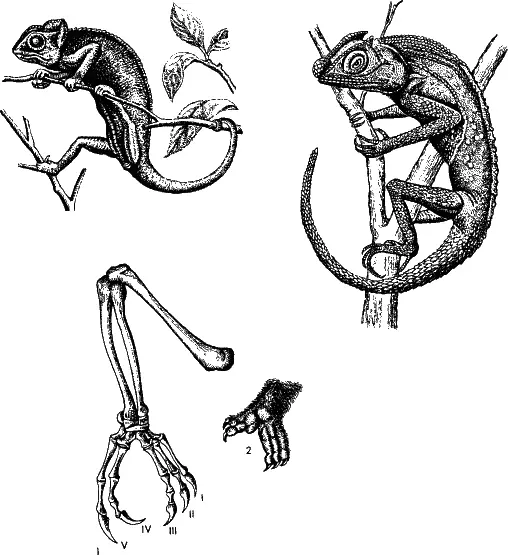

Рис. 48. Животные, обитающие на деревьях, также дают нам яркие примеры конвергенции. Сходный образ жизни приводит к возникновению сходных приспособлений. Слева – хамелеон, справа – цейлонская древолазящая ящерица агама. Их связывает весьма отдаленное родство, но внешний вид сходен. Этого мало: многие детали структуры, например охватывающая ветвь конечность, возникают и у пресмыкающихся и у млекопитающих (внизу скелет конечности хамелеона и лапа кус-куса – древолазящего сумчатого, обитающего на Новой Гвинее). Есть и лягушки с подобными лапами.

Вот такие примеры конвергентного, независимого возникновения сходных признаков до сих пор многим кажутся убедительным доказательством направленности эволюционного процесса. Причем направленным считается даже не действие отбора, с чем можно согласиться, а сама изменчивость.

Самые последовательные из сторонников такого толкования полагают, что абсолютно идентичные формы могут возникать из несходных, что один вид может иметь двух, а то и более предков. Это равносильно утверждению, что первоначально несходные последовательности ДНК в результате накопления мутаций станут идентичными и приведут к возникновению идентичных фенотипов. В свете наших сегодняшних знаний о структуре ДНК и механизме ее генетических изменений подобная декларация не заслуживает опровержения. Вероятность того, что два романиста из разных стран независимо друг от друга напишут одинаковые до последней запятой романы, куда выше вероятности конвергентного возникновения видов.

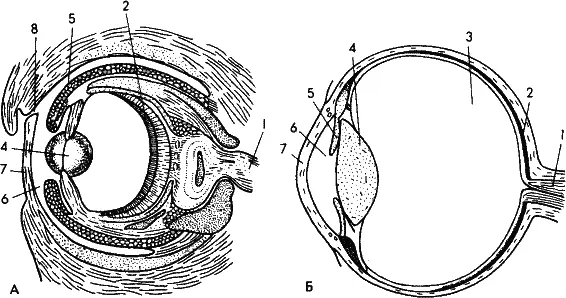

Рис. 47. Один из популярнейших примеров конвергенции – глаз осьминога (А) и глаз человека (Б). Одинаковыми цифрами показаны аналогичные части. Казалось бы, сходство идеальное (у осьминога хрусталик более округлый из-за того, что у воды больший коэффициент преломления, чем у воздуха). Но глаз осьминога «наводится на фокус» приближением или удалением хрусталика от сетчатки, как объектив фотоаппарата. У человека фокусное расстояние изменяется путем изменения кривизны самого хрусталика. Несмотря на внешнее сходство, принципы работы этих оптических приборов совершенно различны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: