Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]

- Название:Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НЛО

- Год:2017

- ISBN:9785444808313

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители] краткое содержание

Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сегодня широко распространена точка зрения, согласно которой именно благодаря художникам «Парижской школы» столица Франции стала мировой столицей искусства, но важно не забывать о том, что многие годы почти все эти художники очень бедствовали, а их творчество полностью игнорировали музейные институции, статусные галереи и респектабельные арт-критики. Миф о Французской республике как покровительнице изящных искусств жив и поныне, и его развенчание болезненно, но необходимо. Тому, что в музеях Франции можно увидеть работы импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, живописцев «Парижской школы» и других мастеров, считающихся сегодня славой и гордостью французской культуры, мы обязаны не государственным ведомствам и академическим кураторам, а чуткости, настойчивости и пророческому дару ценителей искусства, которые за свои деньги, на свой страх и риск и зачастую преодолевая немалое сопротивление со стороны профессиональных кураторов и бюрократии покупали эти полотна и дарили их, при жизни или по завещанию, музеям родной страны.

* * *

Эта книга никак не могла бы появиться на свет, если бы мне не посчастливилось многократно бывать и работать в собраниях парижских музеев, прежде всего Пинакотеки, музея Оранжери, Национального музея современного искусства (Центра Помпиду), Городского музея современного искусства во Дворце Токио, Музея искусства и истории иудаизма, Музея Пикассо и Музея Монпарнаса. Находящиеся в их собраниях шедевры живописи побудили узнать как можно больше не только о создавших их художниках, но и о людях, помогавших им реализовать свой талант. Немало интересного я нашел и в фондах французских провинциальных музеев, в частности находящихся в Клермон-Ферране, Лиможе и Гере.

Огромное значение имело изучение коллекций французского искусства первой половины XX века и соответствующих архивных фондов любимого с детства московского Государственного музея изобразительных искусств на Волхонке, равно как и великих питерских сокровищниц искусства — Эрмитажа и Русского музея.

Нельзя не упомянуть и пять израильских музеев, где я провел сотни часов, ибо в их собраниях находятся шедевры, которые известны любителям искусства в мире куда меньше, чем заслуживают: ежегодно Эрмитаж или Центр Помпиду посещает больше зрителей, чем любой из израильских музеев за все годы его существования. В собраниях Тель-Авивского музея искусств, Израильского музея в Иерусалиме, Музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, музея Моше Кастеля в Маале-Адумим и музея Мане-Каца в Хайфе любой, кто интересуется темой этой книги, найдет для себя массу интересного.

В работе над книгой автору помогали многие люди. Приятный долг выразить благодарность руководителю издательства Kolonna Publications Дмитрию Борисовичу Волчеку (Прага), публицисту и редактору Михаилу Германовичу Гольду (Киев), основателю и руководителю издательства «Мосты культуры» Михаилу Львовичу Гринбергу (Иерусалим), директору Музея искусства авангарда Наталье Юрьевне Захаровой (Москва), искусствоведу Ирине Владимировне Обуховой-Зелиньской (Варшава), основателю и руководителю Центра «Русское еврейство в зарубежье» Михаилу Ароновичу Пархомовскому (Иерусалим), ушедшему из жизни в сентябре 2015 года, когда работа над книгой была в самом разгаре, и хранителю архива русско-еврейской художественной эмиграции во Франции Милию Рафаэловичу Хволесу (Париж) — подаренные ими книги и переданные материалы очень помогли в моей работе. Очевидно при этом, что за все высказанные в книге идеи и положения ответственность несет только сам автор.

Особую благодарность хочется выразить искусствоведу Галине Вадимовне Ельшевской, сочетающей энциклопедические знания по истории искусства и безграничную коллегиальную доброжелательность и давшей этой книге путевку в жизнь.

Эта монография никогда не была бы написана, если бы не поддержка моих самых близких людей — Риты Львовны Любиной, Нины Григорьевны Хеймец и Андрея Борисовича Кожевникова (он оказал и большую практическую помощь, а также создал картину, репродуцированную на обложке). Я искренне благодарю за помощь Елену Борисовну Смородинскую-Герцог и Полину Иосифовну Шифман, относящихся к моей работе с тем вниманием, о котором мечтает каждый автор. Самоотверженная преданность этих людей помогла многолетней мечте об этой книге стать реальностью.

ГЛАВА 1

«ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

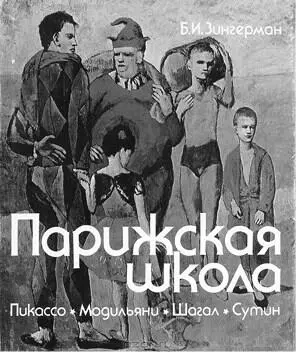

Как отмечала во введении к каталогу представленных в ГМИИ в 2011 году работ И. А. Антонова, эта выставка — первая групповая экспозиция художников «Парижской школы», организованная в России. Так оно и было, хотя нельзя не указать, что две монографии о «Парижской школе», написанные соответственно Борисом Зингерманом (1928–2000) и Михаилом Германом, вышли в Москве существенно раньше, в 1993 и 2003 годах 1. Удивительно, как долго пришлось ждать первых книг и выставки. А ведь первая статья об этой группе художников была опубликована по-русски Яковом Тугендхольдом (1882–1928) еще в 1928 году 2. Если считать, что «Парижская школа» просуществовала столько, сколько жили и работали художники, в нее входившие, то, даже учитывая почти столетний жизненный путь Марка Шагала, первая обобщающая книга о ней на русском языке появилась только тогда, когда никого из входивших в нее творцов уже не было в живых.

Впрочем, об отдельных художниках «Парижской школы» писали и советские искусствоведы, хотя почти всегда в ином контексте. Однако нельзя забывать о том, что наряду с большим количеством художников российского, в том числе русско-еврейского, происхождения, уехавших безвозвратно, были и те, кто из Парижа вернулся обратно в Россию. Так, в 1907–1917 и в 1927–1928 годах во Франции жил и работал Давид Петрович Штеренберг (1881–1948), в 1911–1913 годах — Амшей Маркович Нюренберг (1887–1979), в 1921–1935 годах — Василий Иванович Шухаев (1887–1973), в 1925–1936 годах — Николай Петрович Глущенко (1901–1977), в 1927–1935 годах — Климент Николаевич Редько (1897–1956), в 1928–1935 годах — Натан Исаевич Альтман (1889–1970), а в 1928–1937 годах — Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958), и их искусство как минимум этого, а скорее всего и последующего времени — неотъемлемая часть художественного наследия Монпарнаса. Однако для советских художников подобные «буржуазные» и «декадентские» корни выглядели не слишком уместно, и о них почти не вспоминали.

Ил. 3 . Книга Бориса Зингермана «Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал» (М.: Союзтеатр, 1993). На обложке — фрагмент картины Пабло Пикассо «Семейство комедиантов», 1905 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)