Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]

- Название:Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НЛО

- Год:2017

- ISBN:9785444808313

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители] краткое содержание

Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1944 году Вильгельм Уде вернулся в Париж, но жить ему оставалось только три года. За это время он закончил книгу о художниках-примитивистах: начав в 1911 году с монографического альбома Анри Руссо, он закончил книгой, в которой представил Руссо основоположником важного художественного направления 309. За несколько месяцев до смерти он написал письмо-завещание тогдашнему директору Национального музея современного искусства в парижском Дворце Токио Жану Кассу, предлагая свою коллекцию (а точнее, то, что от нее осталось) музеям Франции с единственным желанием, чтобы она была выставлена в отдельном светлом зале. Это завещание не было выполнено, «зала собрания Уде» ни в одном из парижских музеев нет.

Даниэль-Анри Канвейлер в 1937 году получил французское гражданство, а осенью 1939 года на улице Монсо, 47, в третий раз открыл в Париже свою галерею. Однако заниматься ею ему пришлось недолго: нацистская оккупация Парижа заставила его вновь покинуть любимый город. В отличие от Пауля Розенберга, сумевшего в 1940 году через Португалию эмигрировать в США (последние девятнадцать лет его жизни прошли в Нью-Йорке), Д. — А. Канвейлер остался во Франции, скрываясь в окрестностях города Лимож. Основанная им галерея, однако, сохранилась благодаря стараниям сестры жены Канвейлера, Луизы Лейрис, супруги писателя Мишеля Лейриса. Супруга Д. — А. Канвейлера Люси скончалась 14 мая 1945 года, спустя менее чем неделю после окончания Второй мировой войны; муж пережил ее более чем на тридцать лет. После кончины в 1963 году Жоржа Брака, а в 1973 году — Пабло Пикассо Даниэль-Анри Канвейлер остался последним из могикан, свидетелем и поддерживающим соучастником развития кубизма — одного из самых ярких художественных течений в европейском искусстве XX века. Спустя девять лет после его смерти в Париже была издана книга о его жизни и подвижническом служении искусству 310.

ГЛАВА 12

РУССКО-ЕВРЕЙСКИЙ САЛОН: МАРИЯ И МИХАИЛ ЦЕТЛИНЫ — МЕЦЕНАТЫ И ДРУЗЬЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА ВО ФРАНЦИИ

14 ноября 2014 года в Израиле прошла необычная акция протеста, подобной которой не было за всю историю страны: большая группа неравнодушных любителей искусства, в основном — люди средних лет, прибывшие в Израиль из СССР/СНГ двадцать и более лет назад, собрались у Рамат-Ганского музея, чтобы выразить протест против намеченной продажи на аукционе шедевра, подаренного этому музею в 1959 году. Рамат-Ган, ближайший пригород Тель-Авива, — один из самых успешных и богатых городов Израиля, на его территории находятся Национальный стадион, алмазная биржа, Университет имени Бар-Илана, Академический колледж юриспруденции и бизнеса, сафари-парк и Медицинский центр Тель-ха-Шомер — крупнейшая больница в стране. Совершенно непонятно, почему один из самых богатых городов вполне экономически успешной страны должен выставлять на торги работу выдающейся художественной ценности, в свое время полученную им в дар именно для того, чтобы она была доступной широкому кругу ценителей искусства. В 2014 году мэрия Рамат-Гана решила продать ее с аукциона — участники акции протеста не без оснований опасались, что работа на долгие годы исчезнет в чьей-то частной коллекции. Несмотря на значительный резонанс, который получила эта неприглядная история, отменить торги не удалось, картина была продана за огромную сумму — 12 миллионов 841 тысячу долларов (не включая комиссию аукционного дома, которая составляет 12 %), установив абсолютный ценовой рекорд торгов, полностью посвященных русскому искусству. Опасения противников продажи отнюдь не были беспочвенными: за прошедшие с тех пор два года картина нигде не выставлялась, а имя ее нового владельца так и не было обнародовано 311.

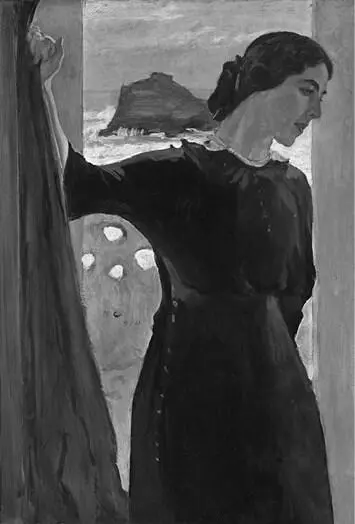

Ил. 77 . Валентин Серов, «Портрет Марии Цетлиной», 1910 г. Работа находилась в коллекции семьи Цетлиных, затем в собрании Музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, Израиль. Ныне — в частном собрании

Речь идет о «Портрете Марии Цетлиной» работы Валентина Серова (1865–1911), написанном в 1910 году во французском Биаррице. Глава русского отдела аукционного дома Christie’s Алексис де Тизенгаузен признается:

Эта работа, без сомнения, самое изысканное из произведений Серова, с которым я имел дело за все годы моей карьеры в Christie’s. Элегантность и уравновешенность позирующей молодой женщины, перед которой невозможно устоять, отраженные в уникальной серебряной гамме Серова, воплощают мастерство крупнейшего российского портретиста на вершине своего творческого пути, за год до безвременной кончины 312.

Безусловно заслуживает упоминания тот факт, что в том же году В. А. Серов создал два своих самых, пожалуй, знаменитых портрета — коллекционера Ивана Абрамовича Морозова, о котором уже говорилось в настоящей книге, и танцовщицы Иды Львовны Рубинштейн (1883–1960), ныне являющиеся украшениями собраний соответственно Третьяковской галереи и Русского музея. «В поздних портретах Серова стиль модерн в его русском варианте достигает своих вершин, — справедливо указывал выдающийся искусствовед Дмитрий Сарабьянов (1923–2013). — Можно даже сказать, что он исчерпывается в серовском совершенстве» 313.

Специалисты сразу же оценили и портрет Марии Цетлиной, впервые экспонировавшийся на ретроспективе В. А. Серова в Риме в последний год его жизни, а затем в Мальмё (в 1914 году), Брюсселе (в 1928 году), Лондоне и Праге (в 1935 году). Аукционный дом Christie’s, который сегодня по объемам продаж произведений живописи занимает первое место в мире, организовал в Лондоне 24 ноября отдельный аукцион русского искусства; «Портрет Марии Цетлиной» воспроизведен на обложке его 350-страничного каталога как самая значимая включенная в него работа. И хотя информация об этой картине занимает шесть страниц общего каталога аукциона 314, Christie’s выпустил отдельную двадцатистраничную брошюру, полностью только этой картине посвященную! Этот шедевр на протяжении пятидесяти пяти лет находился в Израиле. 24 ноября 2014 года израильская глава истории этого полотна была завершена совершенно скандальным и позорным образом.

I

Начать, пожалуй, следует с личности живописца, создавшего это произведение, тем более что, давно будучи признанным неоспоримым классиком русского искусства, он ни в русско-еврейском, ни французском контекстах почти никогда не рассматривается, что едва ли справедливо. Валентин Александрович Серов — художник удивительной судьбы, в особенности посмертной. То, что он умер за шесть лет до революции, избавило его и от необходимости эмигрировать, и от опасности стать жертвой политических репрессий. В его случае опасность эта была более чем реальной, учитывая, что он написал портреты императоров Александра III и Николая II, великих князей Михаила Николаевича (сына Николая I), Павла Александровича (сына Александра II), Георгия Михайловича (внука Николая I), полотно «Коронация Николая II» и другие работы, которые установление диктатуры пролетариата явно не приближали. Будь В. А. Серов жив, невозможно было бы себе представить, чтобы в самое трагичное для российской культуры время, в 1937 году, в московском издательстве «Искусство» выходила его избранная переписка (а таковой том вышел). В итоге Серов оказался единственным из всей, с одной стороны, постреалистичной, а с другой — предпостимпрессионистской (здесь уже были Петр Кончаловский и его единомышленники по группе «Бубновый валет») живописи российского «серебряного века», кто на всем протяжении советской истории оставался частью художественного канона, чьи репродукции не нужно было прятать, опасаясь обвинений в идеологической крамоле. Учитывая, что среди работ Серова — не только парадный портрет Николая II, но и графический эскиз «Похороны Баумана» 315, новый режим смог создать для себя «другого Серова», пригодного для эпохи «диктатуры пролетариата».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)