Алексей Моисеев - Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Учебное пособие для вузов]

- Название:Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Учебное пособие для вузов]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ВЛАДОС

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01942-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Моисеев - Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Учебное пособие для вузов] краткое содержание

Может быть применено в учебном процессе на занятиях по рисунку, живописи, композиции, на пленэрной практике, в самостоятельной и творческой работе учащимися училищ, колледжей, художественных школ.

Пособие адресовано студентам, обучающимся по специальностям: 050100.62 – Педагогическое образование (Изобразительное искусство и мировая художественная культура), 050600.62 – Художественное образование, 050100.68 – Изобразительное искусство, 070901.65 – Живопись, 070601.65 – Дизайн, 072600.62 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 050602.65 – Изобразительное искусство.

Пособие будет полезно также тем, кто самостоятельно занимается изобразительным искусством.

Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Учебное пособие для вузов] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

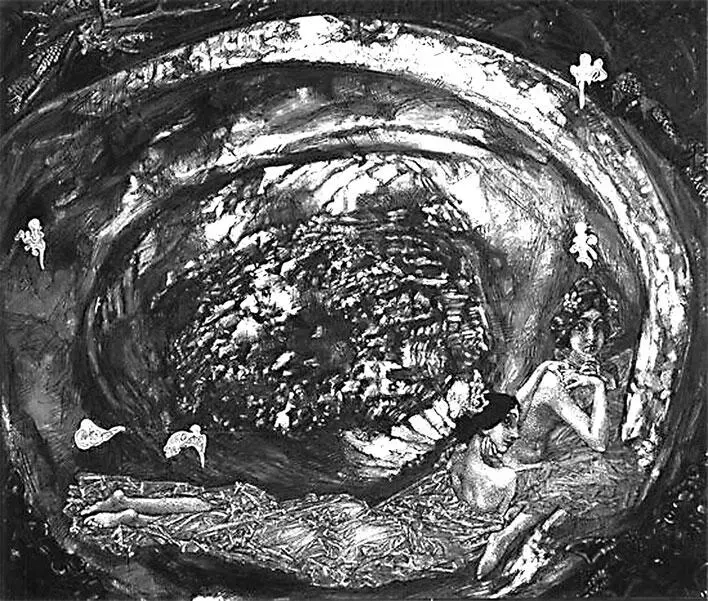

Рис. 17. М. А. Врубель. Жемчужина. 1904. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 18. В. А. Серов. Портрет В. В. Капнист.1895. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

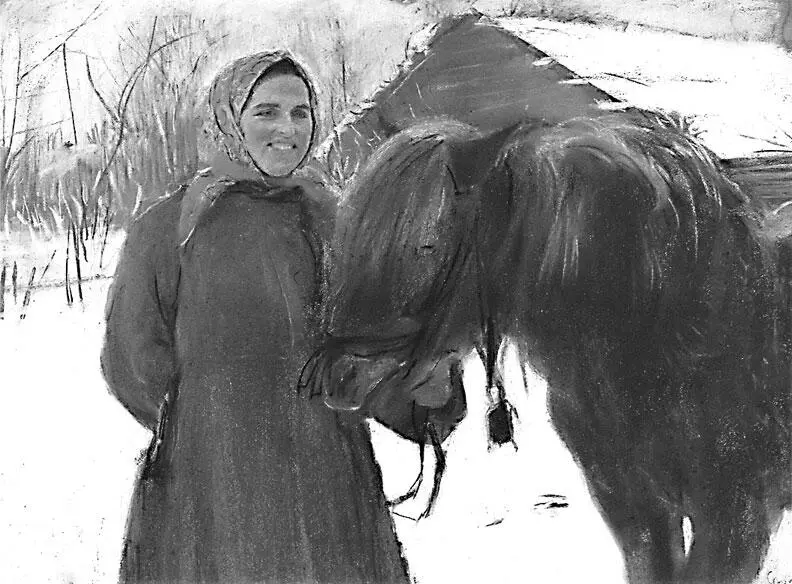

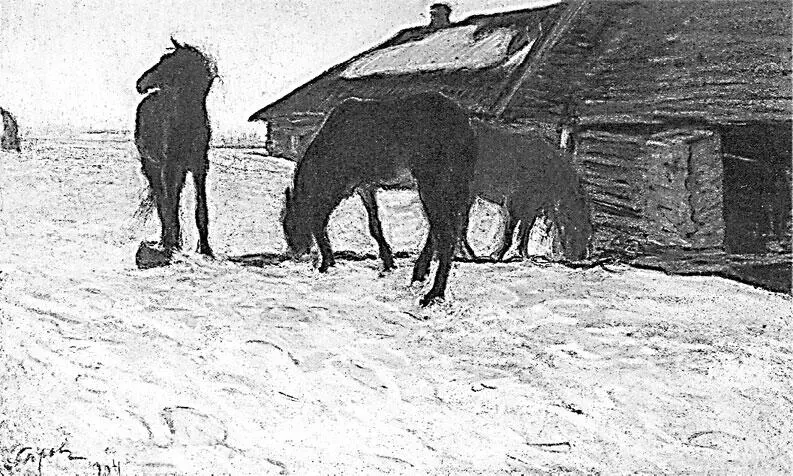

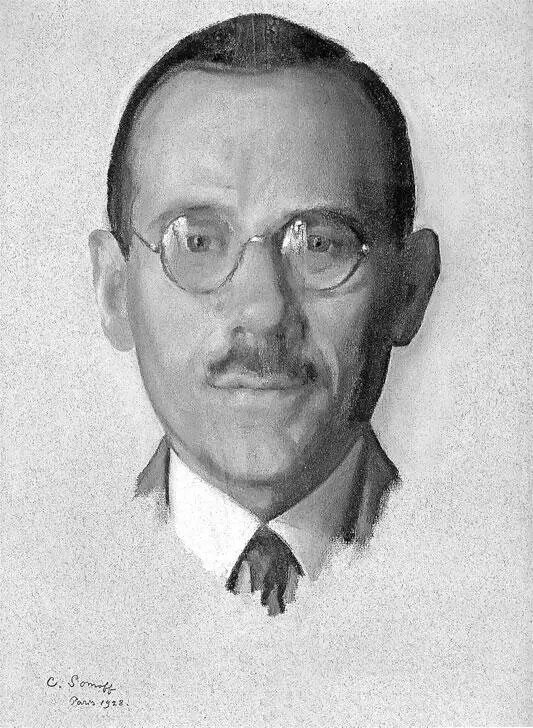

В конце XIX века начинается новый этап искусства пастели: проникновение в Россию эстетики модерна и символизма. Михаил Врубель (см. рис. 17) и Валентин Серов (см. рис. 18–21) и особенно Леонид Пастернак – наиболее яркие примеры художников, освоивших работу в пастельной технике. Творческое объединение «Мир искусства» в которое в разное время входили Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, А. П. Остроумова-Лебедева, Б. М. Кустодиев, А. Я. Головин (см. рис. 22), К. А. Сомов (см. рис. 23), З. Е. Серебрякова вернуло интерес к пастельной технике. К художникам, близким эстетике «Мира искусства», также часто относят мастеров, работавших пастелью: В. Э. Борисова-Мусатова, Л. О. Пастернака, В. А. Серова. Также пастелью работали Н. Гончарова и С. Судейкин, В. Россинский, Н. Смолин, Е. Смирнова-Иванова, А. Гауш, Е. Киселева, М. Фармаковский.

Рис. 19. В. А. Серов. Баба с лошадью. 1898. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 20. В. А. Серов. Зимой. 1898. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис. 21. В. А. Серов. Стригуны на водопое. 1904. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 22. А. Я. Головин. В иконописной мастерской. Древнерусский иконописец 1894, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 23. К. А. Сомов. Портрет А. А. Попова. 1928. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Манера рисования пастелью у русских художников, оставаясь индивидуальной, формировалась под влиянием прогрессивных европейских тенденций. Леонид Осипович Пастернак, как и Эдгар Дега, использовал выразительную штриховую технику, схожим было и колористическое решение композиций. Исаак Левитан, Валентин Серов, Михаил Врубель, Зинаида Серебрякова сочетали растирание пастели с плавными живописными линиями и штриховкой.

Валентин Серов в равной степени мог работать маслом, темперой, карандашом, углем, мелом, мягкими материалами и в смешанной технике. Одной из известных работ художника является композиция «Баба с лошадью» 1898 года, выполненная сухой пастелью.

Леонид Пастернак плодотворно работал всеми графическими материалами, но особенно много пастелью преимущественно как портретист. К сожалению, многие работы мастера были утрачены, сохранились пастельные работы художника в доме семьи Пастернаков в дачном литературном поселке Переделкино, в музее Пастернака в Оксфорде, ГМИИ им. А. С. Пушкина. Среди работ пастелью можно выделить: «Дорога в Ясную поляну» – 1903 год, «Портрет жены» – 1905 год, «Уроки музыки» – 1909 год, «Портрет Высоцкой-Готц» 1911 года, выполненный пастелью с гуашью и акварелью, а также «Портрет А. Б. Высоцкой» – 1912 год. Художник сообщал: «От того я одно время и писал пастелью, чтобы сократить время сеансов и связать одновременно две техники: рисунка и живописи; для большей скорости, свежести и декоративной живописности портретов я впервые стал писать смешанной техникой – темперы и пастели».

Виктор Борисов-Мусатов работал пастелью в течение всех творческих лет. Известны его рисунки: «У водоема. Эскиз», «Романс» (1900), «Спящая девушка» (1901), «Дама в кринолине» (1901–1903), «Дама у гобелена» (1903), «Аллея парка» (1904), «Под тенью сосен» (1904), хранящиеся в собраниях нескольких российских музеев.

Михаил Врубель использовал пастель в смешанной технике, такова работа «Портрет Н. И. Забелы-Врубель на фоне березок» – акв., пастель, карандаш; 1904 год. Также пастелью выполнена работа 1905 года «После концерта. Портрет Н. И. Забелы-Врубель», «Жемчужина» – 1904 год (пастель, гуашь, уголь), «Тени лагун» – 1905 год. Пастель как доступный материал стала часто использоваться художником в поздний период творчества.

В смешанной технике часто работали Борис Кустодиев и Александр Головин. «Кустодиев стал обращать особое внимание на колоризм. Он виртуозно овладел техникой пастели (смешанной с клеевыми красками) и добивается красочного симфонизма в своих нарядных светских портретах женщин», – пишет о художнике С. Маковский. Сильным примером смешанной техники является «Портрет Федора Шаляпина» работы Кустодиева, исполненный пастелью на тонированной бумаге с применением акварели и цветных карандашей. Эта работа является этюдом к картине маслом 1922 года, где Шаляпин изображен на фоне сцены народных гуляний в полный рост с стоящей рядом собакой. Борис Кустодиев работал также в технике сухой пастели. Примерами могут служить работы: «Портрет Р. И. Нотгафт» – 1909 год (см. рис. 24), «Дети в маскарадных костюмах» – 1909 год, «Портрет дамы. Модель» – 1908 год, «Лежащая натурщица» – 1915 год, «Портрет Н. К. Рериха» – 1913 год (см. рис. 25), «Портрет К. А. Сомова» – 1914 год (см. рис. 26).

Сам Николай Рерих работал на раннем этапе творчества в основном маслом, в более поздний период предпочитал особый вид насыщенных красок, наиболее близкий темпере. В музее, носящем имя Н. К. Рериха, хранятся пастели: «Пейзаж с озером и деревом на берегу», «Ода Весне» (нарисованная с использованием гуаши) и др. Александр Головин предпочитал слабо проклеенные холсты, на которых сочетал различные материалы: клеевую краску для декораций, гуашь и темперу. В непросохший цветной подмалевок художник втирал пастель. Такой прием обеспечивал хорошее сцепление нижних слоев пастели с подмалевком и придавал работе цельное колористическое решение.

Для Зинаиды Серебряковой пастель наравне с маслом являлась основной художественной техникой. Известно много портретов работы художницы в технике сухой пастели: «Портрет О. К. Лансере» – 1907–1910 годы, «Катя в голубом у елки» – 1922 год, «Портрет Таты в костюме арлекина» – 1921 год, «Портрет А. А. Ахматовой» – 1922 год, «Портрет Е. Н. Гейденрейх в красном» – 1923 год, «В гримерной. Портрет В. К. Ивановой в костюме испанки» –1924 год (см. рис. 27), «Отдыхающая балерина» – 1924 год, портреты А. Н. Бенуа – 1924–1927 годы, «Княгиня Ирина Юсупова» – 1925 год, «Старый рыбак» – 1926 год, «Портрет архитектора А. Я. Белобородова» – 1925 год, «Портрет С. С. Прокофьева» – 1926 год, «Отдыхающая негритянка. Марракеш.» – 1928 год (см. рис. 28), «Монахиня из Кассиса» – 1928 год, «Тата в танцевальном костюме» – 1924 год, «Лежащая обнаженная с вишневой накидкой» – 1934 год (см. рис. 29), «Молодая бретонка» – 1934 год, «Старушка в чепце» – 1934 год, «Хозяйка бистро. Понл Аббе» – 1934 год и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алексей Моисеев - Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Учебное пособие для вузов]](/books/1091920/aleksej-moiseev-pastelnaya-zhivopis-russkaya-reali.webp)

![Георгий Рузавин - Методология научного познания [Учебное пособие для вузов]](/books/1092132/georgij-ruzavin-metodologiya-nauchnogo-poznaniya-uche.webp)