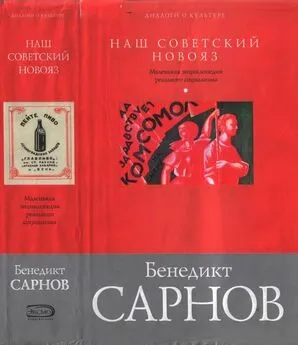

Бенедикт Сарнов - Наш советский новояз

- Название:Наш советский новояз

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-699-12416-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бенедикт Сарнов - Наш советский новояз краткое содержание

Из таких вот разнородных элементов и сложилась эта «Маленькая энциклопедия реального социализма».

Наш советский новояз - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наши внуки росли

И учились совсем не напрасно.

Им водить корабли

Суждено по космическим трассам

И в таежном краю

Возводить города и заводы.

Но, как прежде, в строю

Комсомольцы двадцатого года.

Но у народа была на это другая точка зрения. Между комсомольцами двадцатых годов и нынешними членами ВЛКСМ он все-таки углядел некоторое — и не такое уж пустяковое — различие. И выразил это на присущем ему языке и со свойственной народу-языкотворцу меткостью:

► То, что комсомольцам 20-х годов было по плечу, комсомольцам 60-х — по хую.

Начиная эту книгу, в предисловии к ней я говорил, что самым надежным средством защиты от разлагающего, вредоносного действия официального советского новояза наряду с анекдотом, частушкой, эпиграммой, глумливым пародийным перифразом какого-нибудь казенного лозунга был благословенный русский мат — самое мощное наше оружие, универсальное наше национальное лекарство от всех болезней.

Сегодня мат уже почти не несет в себе привкуса грубости, вульгарности и — давно уже — не является языковой приметой определенной социальной среды,

Нина Берберова в замечательной своей книге «Курсив мой» говорит, что так называемые «непечатные слова» на всех европейских языках — кроме русского — давно уже стали печатными.

Теперь этот процесс докатился и до нас.

Не думаю, чтобы это было так уж хорошо, потому что при таком обороте мат теряет главное — совершенно изумительное свое свойство. Перестает быть особым, поистине уникальным средством словесной — художественной — выразительности.

Во втором, народном советском новоязе эти уникальные возможности различных матерных оборотов и выражений достигали таких вершин художественной (да и смысловой) выразительности, до каких посредством других, более обыденных языковых средств ни при какой погоде было бы не дотянуться.

Скажите, каким, например, другим способом можно было бы так лаконично и емко объяснить, чем отличаются в советском обществе по роду занятий и умению снискивать себе пропитание интеллигенты от представителей трудового народа:

Народ п и здит, а интеллигенция пизд и т.

Перестановкой ударения в одном-единственном слове дана исчерпывающая и ясная картина устройства всего — уникального — нашего советского общества.

Это не только похлеще, но и поглубже, чем знаменитая формула Карамзина: «Воруют».

Я так подробно остановился на двух последних (матерных) примерах, потому что на них особенно ясно видно, что ироническое отталкивание от советской официальщины заложено в самом языке, в самой природе этого второго, народного новояза.

На казенное, партийное «мертвословье» народ отвечал не только частушками, анекдотами, остротами и эпиграммами, но и САМИМ ЯЗЫКОМ. Он создал СВОЙ НОВОЯЗ, противостоящий казенному.

И тут нельзя не сказать, что в этом народном новоязе более, чем в чем-либо ином, проявилась необычайная талантливость создавшего его народа.

Талантливость эта была так несомненна, она так разительно отличалась от бездарной советской казенщины, что это было отмечено даже теми, у кого этот новый русский язык, казалось бы, мог вызвать лишь самое резкое неприятие.

Я имею в виду тех, с кого начал это свое послесловие, — русских эмигрантов первой волны. (Самых чутких из них, конечно.)

Белла Ахмадулина рассказала однажды о своей встрече с Владимиром Набоковым. Беседуя с ним, она выразила ему свое беспредельное восхищение его прозрачно чистым, кристальным, изумительным русским языком. (Примерно так, как Паустовский двум повстречавшимся ему в Париже дамам-эмигранткам, — разве только, наверное, с большей экспрессией.)

Набоков горько усмехнулся в ответ:

— Что вы! Это же — замороженная клубника.

А другой русский эмигрант первой волны (я уже приводил эти его слова) выразился на этот счет даже еще определеннее:

► …получилась — бешеная одаренность, рвущаяся к жизни, — как если бы разорена оранжерея — весной сквозь выбитые стекла, покрывая все, и мусор разоренья, и то, что в почве еще уцелело от редкостных клеток, все глуша, ничего не соображая, торжествуют, наливаясь соками, на солнышке лопухи.

(Георгий Иванов. Из письма Нине Берберовой)Пусть не оранжерейная «классическая роза», а дичок. В конце концов — пусть даже лопухи. (У лопухов тоже есть одно важное качество: они живые.)

Но главное в этом признании старого русского поэта — вот эти два ключевых словечка — «бешеная одаренность».

Эта бешеная одаренность ярче всего выразилась в давно уже ставших для нас привычными, общеупотребительными «сленговых» оборотах и выражениях:

► Свалить, отвалить. (Чаще всего в сочетании с другим, таким

же выразительным словосочетанием: «за бугор», то есть за границу.)

Слинять.

Менингитка (зимняя вязаная шапочка).

Засветиться.

Матюгальник.

Бормотуха.

Лопухнуться.

Отстегнуть (о деньгах).

Накрыться.

Засветиться.

Толкнуть (в смысле — продать).

Загреметь.

Залететь.

Горбатить.

Ишачить.

Язык метафоричен по самой своей природе. Живой язык постоянно рождает все новые и новые метафоры. Внимательно вглядываясь в смысловую направленность, в смысловой подтекст этих ежедневно рождающихся языковых метафор, нельзя не увидеть в них (во всяком случае, во многих из них) ту же тенденцию яростного отталкивания от официальщины, презрительного недоверия ко всем пропагандистским штампам:

► Вешать лапшу на уши.

Шлифовать уши.

Пудрить мозги.

Компостировать мозги.

Среди выражений и оборотов этого типа немало и других, которые, казалось бы, не укладываются в мою схему: никакого — ни осознанного, ни бессознательного противостояния «партийному мертвословью» в них вроде бы нет.

► Откинуть копыта.

Перекрыть кислород.

Обштопать.

Отбарабанить (срок).

Крутить динаму.

Динамить.

Стрельнуть (о деньгах).

Купить («он меня купил»).

Но по самой сути своей все эти — и им подобные — языковые метафоры были едва ли не главной и, быть может, самой действенной формой отторжения от официальной, казенной лжи. В этот живой и как бы «беззаконный» слой языка человек уходил как в некое подполье, в котором он только и мог чувствовать себя свободным.

Именно там, в этом «языковом подполье», возникли, родились, чтобы затем прочно войти в повседневную нашу живую речь, такие — поражающие своей «бешеной талантливостью» — речевые обороты:

► Крыша поехала.

Покатить бочку.

Делать козью морду.

Когда слышишь нечто подобное, хочется повторить вслед за Тургеневым: «Не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: