Стюарт Исакофф - Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации

- Название:Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, CORPUS

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-091223-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стюарт Исакофф - Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации краткое содержание

Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако если попытаться подстроить этот интервал – например, слегка изменить высоту ноты ре, так что она образует чистую квинту с ля, – это автоматически испортит ее созвучие с соль. Это противоречие кажется неразрешимым.

Некоторые музыканты, например друг Леонардо да Винчи, композитор, учитель и священник Франкино Гафури, громко протестовали против подхода Рамоса и продолжали отстаивать идеалы пифагорейского строя. Однако в то же время, пока спорщики с обеих сторон придумывали все новые доказательства истинности их воззрений, появился и совершенно новый метод, о котором упоминают в своих трудах и Гафури, и Рамос. Органисты той эпохи, писал Гафури в своей “Музыкальной практике”, законченной в 1483 году, укорачивали трубы своих инструментов, таким образом снижая расстояние, требуемое для квинты, “на некую маленькую, незаметную, неопределенную величину”. Эта практика получила название темперации , или партиципаты.

На первый взгляд, описание кажется очень расплывчатым – и с весьма сомнительным смыслом. Но в действительности “партиципата” Гафури, как и архимедова “Эврика!”, возвещает открытие невероятной важности. Факт в том, что описанные органисты, в отличие от Рамоса или Гафури, вовсе не были озабочены поиском “идеального” строя. Они преследовали совершенно иные, утилитарные цели. В их варианте разрешения великого клавишного парадокса оказался изменен фундаментальный принцип: на место фанатичного стремления к “чистоте” пришла стратегия допустимых потерь. Чтобы музыкальный инструмент был пригоден для использования, нужно было принести в жертву священные квинты – и они пошли на это.

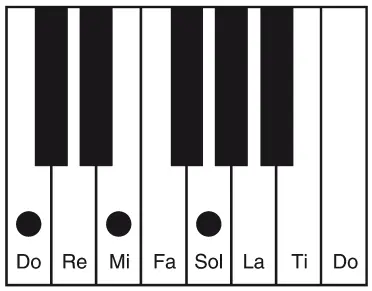

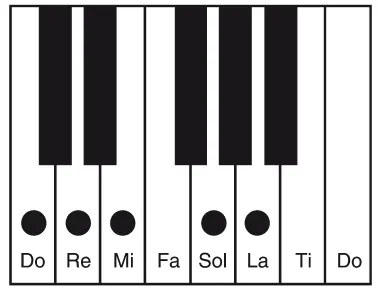

Многим этот шаг казался не менее опасным, чем, например, изъятие центральной несущей балки из строительной конструкции – соверши что-нибудь подобное, и все здание обрушится, погребя под обломками тех, кто находится внутри. Тем не менее у описанной музыкальной практики было и весьма элегантное обоснование. Как мы уже видели, в инструменте, настроенном традиционным образом, через последовательность чистых квинт, терции оказываются невыносимыми, как капли уксуса, попавшие в уши. Подобной, мягко говоря, неудовлетворительной терции можно достичь, сымитировав процедуру, использованную Пифагором для обнаружения квинт на монохорде: установить ноту до, отсчитать от нее квинту – соль, затем квинту от соль – ре, и так далее; в конечном счете мы найдем до, соль, ре, ля и ми, а затем от каждого из этих тонов протянем октавы по всей клавиатуре.

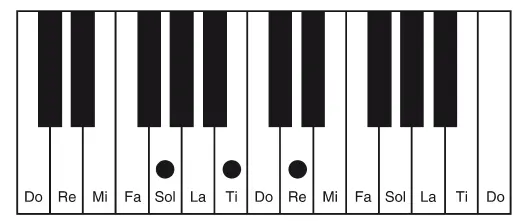

Когда эта процедура будет завершена, мы столкнемся с ситуацией, при которой большая терция от до до ми будет весьма неблагозвучной, поскольку она окажется шире “чистой” терции (то есть той, которая проистекает из соотношения 5:4) на небольшой промежуток, называемый Дидимовой, или синтонической, коммой. Однако представьте себе, что нам удалось найти способ автоматически уменьшить расстояние между звуками в пифагоровой терции так, что она будет звучать как следует, – и избавиться, таким образом от коммы. Добиться этого можно с помощью незначительного – на четверть коммы – сокращения каждой из квинт, которые были использованы нами для нахождения ноты ми. Теперь последовательность этих слегка укороченных квинт приведет нас к искомому звучанию ми – и к верной пропорции большой терции. И хотя квинта может выдержать лишь небольшую “подстройку”, иначе она обернется “воющим волком”, расстояние в четверть коммы для подавляющего большинства слушателей оказывается вполне терпимым и входит в нормальную погрешность. Подобный способ “редактуры” старинного строя, основанного на чистых квинтах, породил новый строй, получивший название среднетоновой темперации .

У среднетоновой темперации были безусловные преимущества перед прежними системами настроек – но и минусы тоже. Например, “волчья” квинта – странный, уродливый интервал, который возникает в определенной части клавиатуры, чтобы круг из всех двенадцати тонов мог замкнуться, – неизбежно присутствует и в этой настройке. И все же среднетоновая темперация предлагает стабильность, которой не хватало чистому строю Рамоса: расстояние между звуками в ней лучше унифицировано. К примеру, интервалы между до и ре, а также ре и ми теперь одной и той же длины. Правда, к сожалению, полутоновые интервалы – то есть кратчайшие расстояния, существующие на клавиатуре: от до до следующей за ним черной клавиши, до-диеза, или от ре и следующей за ним черной клавиши, ми-бемоля – по-прежнему остаются неодинаковыми.

Подобные неоднородные расстояния между звуками существенно ограничивали потенциал клавиатуры, настроенной с помощью чистого строя, – среднетоновая темперация, несомненно, расширила ее возможности. Тем не менее до окончательного избавления от катастрофических созвучий еще было далеко. Если сыграть мажорное трезвучие (то есть аккорд, состоящий из трех нот: примы, большой терции и квинты), начиная с ноты соль, на клавиатуре со среднетоновой темперацией, результат получится замечательным.

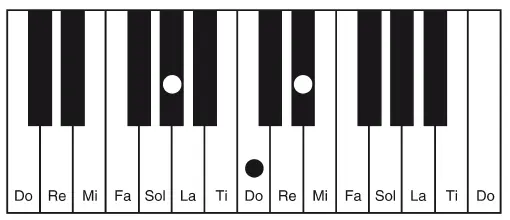

Но сместите всю эту комбинацию на полшага вверх – то есть начните этот же трехнотный аккорд с черной клавиши по соседству с соль, соль-диеза, – и получившаяся музыка будет напоминать грохот фарфорового сервиза, который упал на пол и раскололся на мелкие кусочки.

Это связано с тем, что соль-диез может быть настроен либо как большая терция от ми, либо как кварта от ми-бемоля (ноты, находящейся слева от ми) – но не одновременно и так, и эдак. Лишь одна из этих комбинаций будет работать – и поэтому в конечном счете некоторыми созвучиями так или иначе придется пожертвовать. Есть композиции, которые на всем своем протяжении не нуждаются в столь разнообразных гармониях – таковые могут быть сыграны в среднетоновом строе с вполне приемлемым результатом. Но если произведение начинается в одной части звукоряда, а затем мигрирует в другой, музыка по-прежнему остается обречена на то, чтобы выть, пищать и реветь, напоминая переполох в курятнике.

Одно из возможных решений этой проблемы – введение новых клавиш, дающих исполнителю возможность играть либо ля-бемоль, либо соль-диез. Рамос упоминал эту возможность, и в заказе на церковный орган в Лукке в 1480 году указывалось, что необходимо претворить в жизнь именно такую идею. Как мы увидим, у нее и в дальнейшем будут свои влиятельные сторонники – но все же, в конечном счете, новшество подобного рода было достаточно громоздким и неудовлетворительным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Вихрева - Акелдама - кровавое поле битвы [СИ]](/books/453850/elena-vihreva-akeldama-krovavoe-pole-bitvy-si.webp)