Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»

- Название:Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «НЛО»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0303-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» краткое содержание

Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

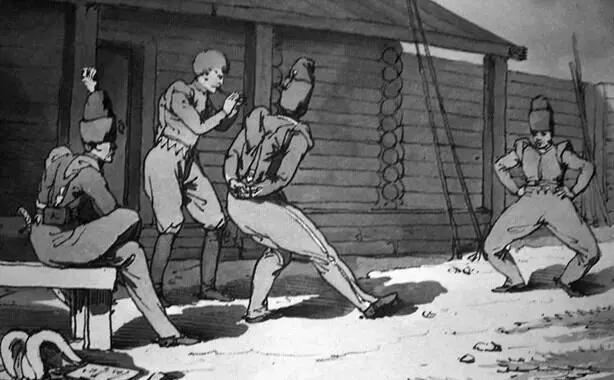

Впрочем, в начале XIX в. такие утверждения воспринимались как реклама собственного новаторства. В то время на европейских книжных рынках один за другим появлялись альбомы, сюиты, серии и отдельные листы с «русскими костюмами» или «русскими сценами» (М.Ф. Дамама-Демартре [245], А.О. Орловского, М.И. Козловского, А.Е. Мартынова и других). Тем не менее образы Аткинсона действительно заняли в графической россике особое место, что подтверждается частотой их копирования.

Эскизы для трехтомного альбома с сотней гравюр на «русские темы» художник делал в России, а гравировал в Лондоне [246]. Каждый рисунок в этом респектабельном издании с золотым обрезом сопровожден кратким комментарием Дж. Уокера на английском и французском языках. При их прочтении видно, что издатели были предельно корректны и тщательно избегали оценочных суждений. Возможно, это связано с тем, что труд посвящен вступившему на престол Александру I, и его создатели рассчитывали на благосклонное внимание и благодарность молодого монарха.

Но кроме того, их осторожность порождена знанием интеллектуальной ситуации в России. Опасаясь обвинений россиян в предвзятости взгляда иностранца, Аткинсон заверял, что в его намерения это не входило. Более того, он признавал, что «невозможно оценить особенность народа без близкого знакомства с ним, без длительной жизни в его среде» [247]. Художник считал, что внутреннее право на интерпретацию он обрел в силу восемнадцатилетнего проживания в России, овладения русским языком и личного покровительства российских монархов.

Судя по представленным в альбоме сюжетам, понятие «русская культура» для Аткинсона семантически равно понятию «культура России» (в его «русских сценах» участвуют финны, башкиры, казаки, татары, цыгане, черкесы). Вместе с тем показанная им империя состояла из цивилизованной (оседлые народы) и варварской (кочевые народы) зон. В социальном отношении она наполнена крестьянами, дворянами, купцами, горожанами, духовными и военными лицами, а в возрастном – детьми, стариками, молодыми и зрелыми людьми. Видимо, этот сложный этнический и социальный мир образовывал, по мнению художника, самобытную культуру, многоликость и многоплановость которой он стремился передать.

И если по отношению к цивилизованной («русской») части России Аткинсон и Уокер не допускали оценок, то по отношению к варварской («нерусской» или «татарской») части они чувствовали себя более свободно. Так, комментируя образы русских крестьян, Уокер ограничивался лаконичными замечаниями, как то: «Простые русские одеваются в старинный национальный костюм, который хорошо подходит к местному климату и потому до сих пор сохранился» [248]. В то же время гравюра с образом башкира сопровождена обширным оценочным комментарием: «В отличие от других кочевых племен, они живут зимой в домах, подобно русским. И хотя они самые безалаберные и безответственные из татар, но они же и самые милые и гостеприимные, смелые и обожающие лошадей». К «татарам» Аткинсон относил разные группы россиян, в том числе казаков.

Д.А. Аткинсон «Танец казаков»

Д.А. Аткинсон «Башкиры»

Д.А. Аткинсон «Купчиха»

А.Г. Убиган «Купец и купчиха»

Д.А. Аткинсон «Крестьянка с ребенком»

Д.Г. Левицкий «Портрет А.Д. Левицкой, дочери художника, в русском костюме»

Так же как у Лепренса, в его альбоме понятия «русские» и «татары» не соотносятся с «землей», а служат обозначениями культурных миров. Поэтому в идентификационных подписях к ним нет географических указаний. Анализ сопроводительного текста позволяет выявить способы типизации, использованные художником для преодоления «земской перспективы». Так, знакомя читателя с образом русской крестьянской девушки, Уокер сообщал, что в России существует много региональных вариантов женского крестьянского костюма. Но поскольку невозможно воплотить в графическом типаже вариабельность образа, в альбоме по необходимости представлена лишь одна из существующих версий – новгородская. Соответственно, «русская девица» Аткинсона предстает в сарафане, надетом поверх белой рубахи, с повязкой на открытых волосах. Она же является участницей всех жанровых гравюр данной серии. В данном альбоме сделанный выбор представлен как произвольный, но восстановление дискурсивного контекста заставляет усомниться в его случайности. По всей видимости, художник знал о дискуссиях на эту тему российских любителей изящного.

К началу XIX в. вариаций русского женского костюма было много не только в жизни, но и в графике. Что касается натурных наблюдений, то, воспитанные на копировании западных оригиналов отечественные художники скептически оценивали привлекательность одежды соотечественниц из низших сословий. «Женский костюм разнообразием своим в покрое и колерах представляет также большое затруднение для художника в отношении к изящному, – признавался Аполлон Мокрицкий. – …А русская крестьянская шляпа так неживописна и так неизящна… летняя обувь крестьянина безобразит ногу… зимний костюм русского мужика еще менее изящен… Пропало изящество рисунка, пропали следы человеческих форм; вся фигура похожа на мамонта» [249].

В такой ситуации отечественные портретисты XVIII в. предпочитали использовать придворное платье (П. Барбье, «Портрет молодой женщины в русском сарафане», Д.Г. Левицкий, «Портрет А.Д. Левицкой, дочери художника, в русском костюме»). При этом исследователи дворцовых ритуалов выявили, что введенное во времена Екатерины II «русское платье» для фрейлин и знатных дам было таким: белое атласное платье, надевавшееся под красную бархатную мантию с длинным шлейфом. Его носили с кокошником из красного сукна и золота, часто усыпанным драгоценными каменьями [250]. Условность этого «народного» костюма была очевидной для современников. Один из них писал: «Женщины Придворные одеваются в так называемое Русское платье, но оно весьма мало отвечает сему наименованию, и есть паче отточенного Европейского вкуса; ибо и самый вид онаго больше на вид Польского похож» [251]. Тем не менее не только знатных дам, но даже русских крестьянок художники костюмного жанра нередко изображали именно в этом наряде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: