Алексей Востриков - Книга о русской дуэли

- Название:Книга о русской дуэли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2014

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-389-08656-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Востриков - Книга о русской дуэли краткое содержание

Книга о русской дуэли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

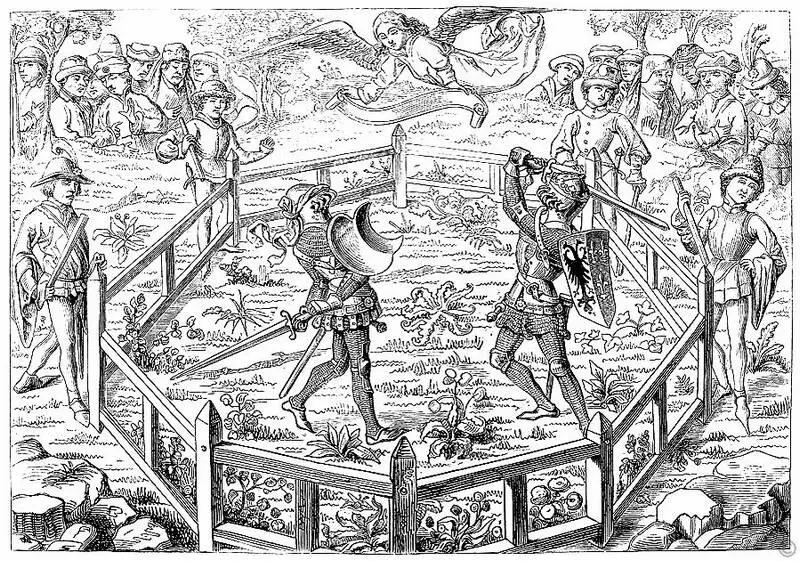

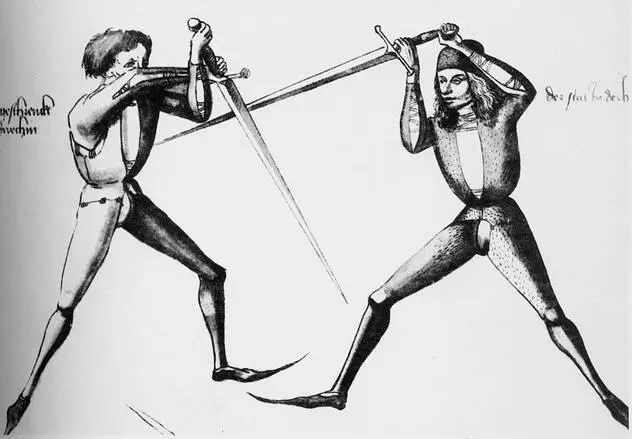

Суд Божий. С миниатюры XV в.

«Сам бой обставлялся особенно торжественно: на удобном, ровном месте, окруженном барьером или веревкой, ставили, друг против друга, два выкрашенных в черную краску или задрапированных черным сукном высоких седалища; тяжущиеся садились там и при всем стечении зрителей давали торжественную клятву в своей правоте и готовности с помощью Божией отстаивать ее с „Евангелием в одной руке и мечом в другой“; оружие тяжущихся должно было быть одинаковым, и перед вступлением в поединок бойцы должны были поклясться, что не имеют на себе никаких противозаконных доспехов; судьи тем не менее подвергали обе стороны тщательному осмотру, и лишь после этого главный судья суда Божия давал сигнал к бою. Победа означала правоту затеянного дела, а побежденный признавался виновным в взводимом на него обвинении и подвергался законной каре; <���…> победитель же имел право на доспехи побежденного и нередко жертвовал их на церковь, где они выставлялись напоказ» [ 120 , с. 5–6].

В России существовал свой вариант судебного поединка – поле . По сути такой же суд Божий, как и в Европе, поле иногда несколько отличалось по форме: «схватка происходила наедине, без свидетелей, в поединке не использовали ни железо, ни воду, ни огонь, бились чистым оружием – палицей» [ 95 , с. 217]. Распространено поле было с XII по XVI и даже до начала XVII века, официально было признано только в XV веке, а пик его популярности и общепринятости пришелся нa XVI столетие [ 9 , с. 104]. При этом поле, как и европейский jus Dei, постоянно подвергалось критике и даже прямым запретам со стороны церкви и верховной государственной власти.

«Полем, или судебным поединком, по Судебнику царя Ивана Вас<���ильевича> 1550 г<���ода>, мог быть решен всякий процесс, в котором ищея или ответчик не могли представить ясных доказательств и в то же время не хотели признать доказательств противной стороны. Заемное дело от рубля, бой или оскорбление и увечье, поджог, душегубство, разбой и даже тяжбы о поземельном владении – вот предметы, тяжбу о которых <���…> дозволялось решать полем. В подобных случаях не только ищея и ответчик имели право полем доказывать свою невинность, но и свидетели той и другой стороны могли доказывать всякому оспоривающему правдивость своих показаний также полем. <���…>

Так как поле, по желанию тяжущихся, допущено было при всех почти исках, причем ищеями и ответчиками могли быть лица всякого пола, возраста и состояния, то закон о поле дозволял лицам, которым по их положению было неудобно или которые сами не хотели лично биться на поле, выставлять за себя наемных бойцов, или, по тогдашнему выражению, „наймитов“. Вот как пишет об этом Судебник 1550 года: „А против послуха ответчик будет стар или мал, или чем увечен, или поп, или чернец, или черница, или жонка, и тому против послуха наймит, а послуху наймита нет. А которой послух чем будет увечен без хитрости, или будет в послусех поп, или чернец, или черница, или жонка, и тем наймита наняти вольно ж“. <���…>

Когда „обои истцы ималися за поле“, начинались приготовления к нему. Ищея и ответчик, если не хотели биться сами, отыскивали искусных бойцов. Отыскивать их было, кажется, нетрудно, потому что, промышляя своим искусством, наймиты сами знали, кажется, когда, кому и где присуждено поле. <���…>

Самые места судебных битв и доселе еще удержали свое древнее название поль или полей: укажем в Москве на церковь Троицы в полях, близ Владимирских ворот, на Никольской улице. В Троицком посаде местом битв было сперва пространство перед монастырскими воротами, а в 1560 г<���оду> указано для них новое место в селе Клементьеве (ныне часть посада Сергиева). Вместе с тяжущимися к бою являлись 1) окольничий, 2) дьяк и 3) недельщик. Немедленно по прибытии эти представители правительства опрашивали истца и ответчика, „кто за ними стряпчие и поручники (секунданты)“. Указанным поручникам дозволялось стоять у поля, но без всякого оружия. Между тем около поля стекалось много народа, неприкосновенного к тяжбе: тут были и праздные зрители, и бойцы, и ворожеи. Правда, закон постоянно отстранял от поля лиц, неприкосновенных или не долженствующих быть прикосновенными к делу. <���…>

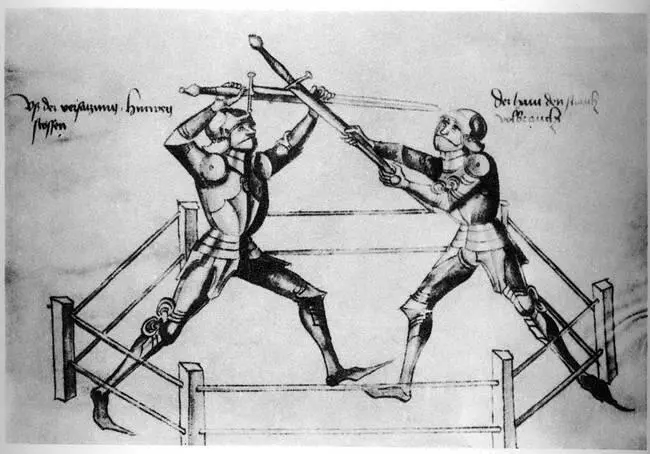

Рисунки из пособий по фехтованию XV в.

Перед начатием боя недельщик отводил тяжущимся определенное пространство и, кажется, обносил его веревкою, за что получал он определенную плату. <���…>

По назначении границ боя начинался и самый бой. <���…> Пред полем назначалась присяга <���…>, <���то есть> всегда оставалась возможность тяжущимся миролюбивою сделкою у присяги окончить дело. Если мира не хотели, начиналась битва. Обыкновенное оружие для нее была „дубина“ и „ослоп“ , между тем как на самом полевщике был „доспех“ . Языческая основа этого обычая выразилась у нас в самом оружии, обыкновенно деревянном. <���…>

Больших подробностей о самом ходе битвы мы в своих памятниках не имеем. Знаем, правда, что половщик, т<���о> е<���сть> бьющийся, мог покинуть свой процесс и по начале битвы: наймит мог не достоять своего урока, ищея и ответчик, если бились сами, могли убежать. Не знаем, мог ли у нас кто из бьющихся в случае усталости просить себе отдыха. <���…> Равным образом не знаем, в чем состояло окончательное торжество победителя над противником. <���…> У нас, кажется, победитель только тогда признавался победителем, когда повергал противника на землю своими яростными ударами. На это указывает выражение законов наших о побежденных: „А на убитом истцово доправить“. Слово „убитый“ здесь не имеет собственного значения, потому что далее закон говорит о взысканиях с него; оно вообще означает поверженного на землю, лежащего как убитый, хотя бывали случаи действительных убийств во время поля, и вообще дело не обходилось без кровопролития. <���…>

Итак, побежденный, или, по тогдашнему выражению, „убитый“, признавался виноватым. Начиналась расплата: виноватый платил прежде всего полевые пошлины. <���…> Он платил, во-первых, чиновникам правительства, бывшим всегда при поле, т<���о> е<���сть> окольничему, дьяку и недельщику <���…>. Кроме того, бралась пошлина в казну <���…>. Этим кончалось поле» [ 9 , с. 47–57].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: