Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Название:От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-43462-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава краткое содержание

О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)

Для широкого круга читателей.

От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Театр и ритуал

Важное место в жизни столицы занимали театральные постановки. При этом театральные традиции но и кабуки сильно различались не только в художественном, но и в социальном отношении.

Театр кабуки в начале XVII века заявил о себе как о сугубо народном зрелище. После того как актриса Окуни исполнила в 1603 году свой знаменитый танец в новом стиле, театр стал законодателем народной моды. Грубовато-экзальтированная манера и эротичность представлений кабуки, часто сопровождавшихся скандалами, предопределили настороженное отношение властей к этому очагу народной культуры. К тому же артистки театра зачастую совмещали сценическое искусство с проституцией. В 1629 году для защиты общественной морали женщинам запретили выступать на сцене. Их сменили грациозные юноши-актеры ( вакасю ). Акценты театральной притягательности несколько сместились, но общее положение дел не слишком изменилось.

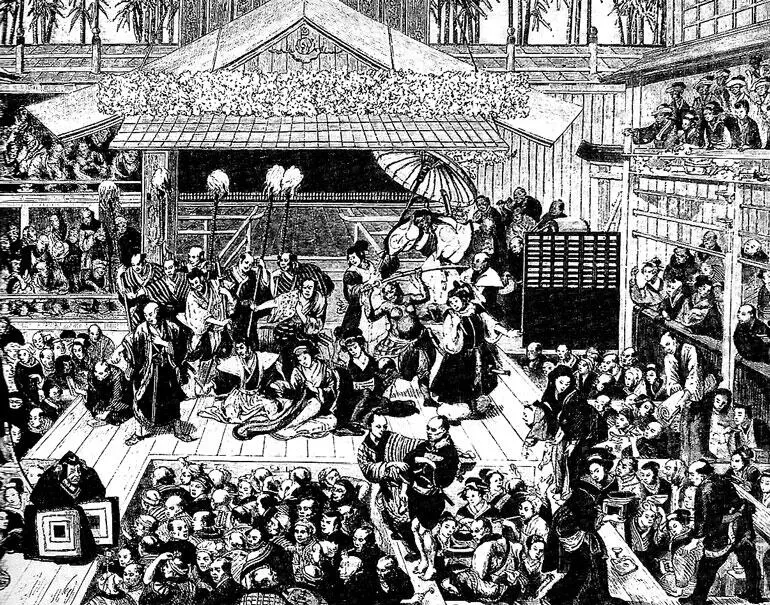

Театр кабуки. Источник: НА

Театр кабуки в то время располагался на территории современного токийского района Нингётё, где жили исключительно представители городских низов. Здесь было множество мужских чайных домиков (кагэма тяя), где томимые нежной дружбой представители сильного пола могли легально и без помех уединяться. После 1629 года театральный гомоэротизм возмужал, заняв достойное место в японской культуре однополой любви. Переходящие в любовь преданность и дружба с давних пор отличали отношения воинов на полях сражений и монахов в монастырях. Театр стал третьей сферой, где гомосексуальная любовь играла заметную роль в жизни профессионального сообщества. Юные артисты театра пользовались большой популярностью у всех сословий, включая самураев. Однополая любовь в то время обществом не порицалась и официально не преследовалась. К мужскому гомосексуализму относились так же, как к гетеросексуальной любви, даже признаки верности были одними и теми же: письмо, скрепленное каплей крови, или отрезанная фаланга мизинца. Об этом можно прочитать в книгах того времени, в том числе в новеллах Ихара Сайкаку. Герой его рассказа “Соловей в снегу” полюбил сразу двоих замечательных мальчиков и в знак вечной любви подарил каждому по фаланге своих мизинцев.

В отличие от мужчин, японские женщины в то время друг друга так сильно не любили, и упоминаний о лесбийских романах история не сохранила. Что, в общем, логично для средневековой семейной морали: увлечение мужчин другими мужчинами на воспроизводстве населения особенно не сказывалось, а вот начни этим увлекаться женщины, все было бы по-другому. Невысокий социальный статус японок при Токугава и их ориентированность на семейный очаг оставляли мало возможностей для нетрадиционных увлечений.

Но при всей терпимости к однополой мужской любви власти все же пытались с ней бороться. В мае 1648 года вышел указ бакуфу о запрещении “противоестественных отношений” между мужчинами, но вековые традиции указами не исправляются. Впоследствии такие запреты издавались еще не раз, и пользы от них тоже было немного. Наибольшего успеха удалось добиться после 1868 года, в эпоху Мэйдзи, когда правительство энергично взялось за наведение “западного порядка” во всем, в том числе и в интимной сфере. Сделать удалось многое, но даже во время Второй мировой войны, случалось, японские новобранцы пользовались повышенным вниманием со стороны офицеров, особенно на флоте.

Постановка театра кабуки в усадьбе удельного князя. Старинная гравюра

В 1642 году, при третьем сёгуне Иэмицу, который слыл большим ценителем театрального искусства, очередным указом из театра кабуки изгнали и юношей — отныне все роли должны были исполняться только зрелыми мужчинами, посвятившими жизнь сцене. Спустя двести с лишним лет запрет на участие женщин в представлениях кабуки отменили. Но поздно — уже было сыграно множество ставших классикой спектаклей, поколения актеров так отточили технику, что начали играть женщин лучше самих женщин. Театр кабуки так и остался мужским.

Большие перемены в театре произошли в 1714 году после грандиозного скандала со старшей фрейлиной замка Эдо по имени Эдзима (о нем — ниже). Оказавшийся в центре этой истории театр Ямамуро был закрыт, а в отношении остальных театров бакуфу ввело жесткие ограничения и систему лицензий. В то время в столице доминировала “большая тройка”: театры Накамура, Морита и Итимура. Владелец театра нанимал сочинителей пьес, музыкантов и актеров на один год. В контракте оговаривалось жалованье, которое оставалось неизменным в течение этого срока. Если спектакли пользовались успехом, хозяин преуспевал, если нет — прогорал. Главными действующими лицами были актеры. Их талант и популярность определяли судьбу театра, поэтому хозяева боролись за них и переманивали друг у друга. Годовой заработок самых популярных лицедеев эпохи достигал 1 тысячи рё золотом — огромные по тем временам деньги.

Театральный сезон кабуки начинался в ноябре и заканчивался в октябре, поэтому 1 ноября театры устраивали пышные презентации нового состава трупп (каомисэ кёгэн). Вечером 31 октября театры получали подарки и поздравления с открытием сезона и вместе с почетными гостями и спонсорами праздновали в чайных домиках, имевшихся при каждом театре. К открытию театрального сезона приурочивался также показ новинок моды. Первого ноября ровно в 2 часа ночи ударяли в барабаны, возвещая начало нового театрального года, а в 6 часов утра начиналось танцевальное представление, собиравшее, несмотря на ранний час, множество зрителей.

В 1841 году в рамках борьбы с роскошью и легкомысленными развлечениями по кабуки был нанесен удар — три главных театра столицы выселили из центра на далекую окраину, в квартал Сарувакамати. Сюда же перевели несколько театров рангом пониже и по образцу Ёсивара организовали театральный квартал, который было легко контролировать.

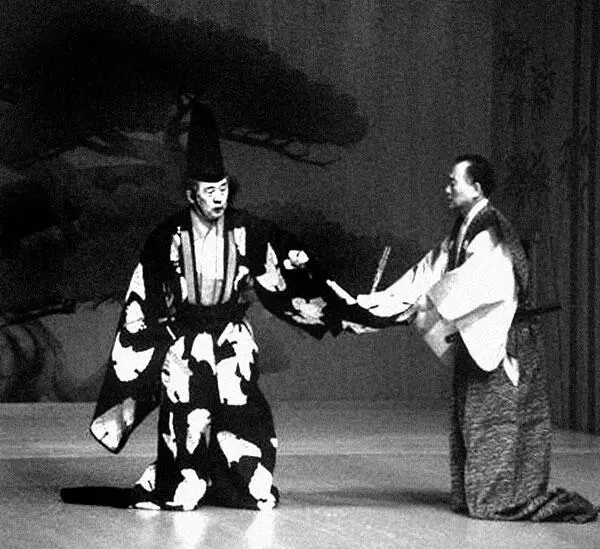

Спектакль театра но

В отличие от кабуки, олицетворявшего малоуправляемую, буйную средневековую богему, театр но пользовался уважением у воинского сословия. Это направление с XIV века поддерживали сёгуны Асикага. Сценическая символика но входила в официальный ритуал. Стилизованность пантомимы, высокая условность музыкального и голосового оформления спектакля, не несущего примет окружающей жизни, способствовали восприятию жанра как искусства, достойного внимания элиты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/1143862/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah.webp)