Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Название:От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-43462-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава краткое содержание

О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)

Для широкого круга читателей.

От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

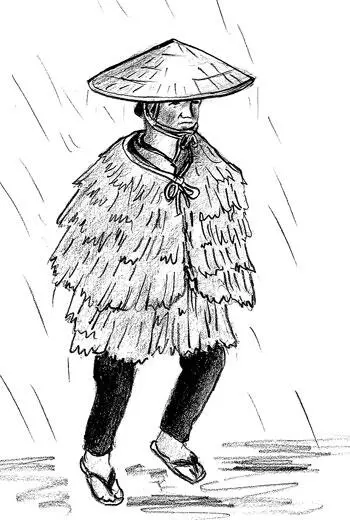

Хижина крестьянина

В эпоху Токугава устройство крестьянского жилья тоже регламентировалось законом. Пол в доме крестьянина должен быть только земляным, делать настил запрещалось. Носить одежду и пояса из дорогих тканей (шелк, хлопок) было нельзя. От дождя можно было укрываться только накидками из соломы (мино), но не из промасленной бумаги (к каппа ) или зонтиками — это были атрибуты высшего сословия. Тотально запрещалась крестьянам (и всем остальным простолюдинам) верховая езда. При передвижениях требовалось иметь при себе выписку из регистрационной храмовой книги, служившей крестьянину удостоверением личности. Во многих провинциях существовали дополнительные запреты на выезд за пределы региона, а также на покрытие крестьянских крыш черепицей. За непочтение к мужу, распитие чая, походы по храмам и другие проступки крестьянскую жену следовало гнать из дому, как бы красива она ни была.

Удалось ли бакуфу взять крестьянство под контроль? Да, вполне. До середины XVII века регулярно случались бунты, но затем протесты вошли в петиционно-заявительное русло. Обычно через старосту удельному князю подавалось прошение с описанием невыносимой крестьянской жизни и непосильных налогов, иногда с конкретными требованиями. С учетом жесткой позиции бакуфу относительно беспорядков в хозяйстве князья старались не допускать углубления конфликтов и шли на какие-то уступки.

Крестьянин под дождем

Известность получило восстание 1652 года в княжестве Сакура (провинция Симоса). Занявший в нем сторону крестьян староста Согоро через голову удельного князя Хотта Масанобу (1631–1680) подал прошение с жалобой на жестокость его правления четвертому сёгуну Иэцуна. Это, вообще говоря, было запрещено, однако жалобу все-таки приняли и разобрались по справедливости: удельного князя лишили владений, а старосту казнили.

Впрочем, столь жестокие наказания за нарушение процедуры были единичными: обычно ограничивались небольшим тюремным сроком. Старост и крестьянских предводителей, пострадавших за общее дело, народ почитал своими героями и защитниками. За 264 года правления Токугава было зафиксировано более 3 тысяч крестьянских выступлений, большинство из них носило мирный характер. Бунты были характерны для первых 50 и последних 30 лет эпохи.

В середине XVII века были составлены регламенты для служителей культа. В 1655 году Магистрат по делам религий издал “Уложение для синтоистских священников” (Сёся нэги каннуси хатто), а в 1665 году — “Установления для религиозных общин и храмов” (Сёсю дзиин хатто). Уложения обязывали подданных выбрать себе семейный храм и поддерживать с ним постоянные контакты: так бакуфу рассчитывало оградить население от влияния христианства. Храмам было предписано хранить традиции и соблюдать иерархию между главными и вспомогательными храмами. Куплю-продажу храмовых земель запретили, а источники и размеры денежных поступлений в храмы расписали и регламентировали.

Не забыли и про священнослужителей, которым в обмен на земли и льготы отвели важную роль в моральном воспитании подданных. Как и любая религия, буддизм требовал от адептов соблюдения некоторых правил. Пять его главных заповедей не слишком отличаются от христианских: 1) не убивай живое существо, 2) не воруй, 3) не прелюбодействуй, 4) не лги, 5) не пей хмельного. Не то чтобы эти правила так уж строго соблюдались, но как нравственный ориентир в обществе присутствовали и пропагандировались духовенством.

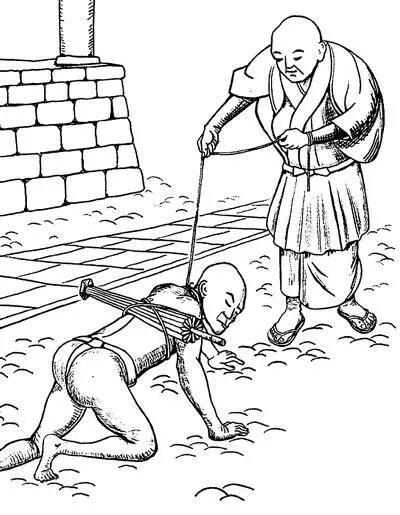

Изгнание из храма

К самим воспитателям предъявлялись гораздо более жесткие требования: буддийские монахи должны были соблюдать 250 религиозных предписаний, а монахини и того больше — 348. Одни и те же правила для верующих и их духовных наставников формулировались по-разному. Например, если рядовым последователям буддийского учения рекомендовалось избегать излишеств в любовных радостях, то служителям культа контакты с противоположным полом просто воспрещались. Однако священники это правило не очень соблюдали: сплошь и рядом заводили себе тайных жен и любовниц, ездили к гейшам в Ёсивара и вообще широко гуляли.

Служители храмов по большей части бывают люди распутные, и хотя законы повелевают им быть во всем воздержными. они не токмо что ведут жизнь невоздержную, но всегда, когда имеют случай, соблазняют замужних женщин и девиц, развращают их и делают разные другие гнусные бесчинства [Головнин, 1816].

В суровом XVII веке монахов-прелюбодеев день возили по городу, а после казнили на кресте. После некоторого смягчения нравов и законодательства в XVIII веке смертную казнь для настоятелей заменили ссылкой на отдаленные острова, а рядовых монахов стали на три дня выставлять к позорному столбу. Административные наказания оставили на усмотрение храмов, но дали понять, что от нарушителей лучше избавляться.

За монахами-нарушителями охотились служащие Магистрата по делам религий. Обычно вечером, после того как в квартале Ёсивара закрывались главные ворота, они устраивали облаву. Дежурили снаружи до утра и всех возвращавшихся после весело проведенной ночи задерживали до выяснения личности. Особенно запомнились горожанам облавы, устроенные в июле 1796 года главой магистрата Итакура Кацумаса (1759–1821). Тогда попалось 73 священнослужителя в возрасте от 17 до 60 лет. Десятерых сослали на дальние острова, а остальных, продержав три дня у позорного столба, отправили в храмы по месту службы. Там их лишили сана и с позором изгнали из обители, предварительно раздев догола — таково было стандартное наказание для монахов-прелюбодеев. Оно называлось каракаса иппон (один зонтик): голому изгнаннику вручали лишь небольшой бумажно-бамбуковый зонтик — прикрыть себя.

Указы бакуфу, направленные на борьбу с расточительством и роскошью и поощрявшие всестороннюю экономию, касались всех сословий. Запретив в 1628 году крестьянам носить одежду из шелка и хлопка, законодатель сделал исключение для жен богатых землевладельцев, а также управляющих крестьянского происхождения. Чуть позднее на волне борьбы с роскошью и излишествами от шелковой одежды отлучили и самураев низших рангов. Прямых вассалов сёгуна в ранге хатамото также не забыли: в том же году ограничили численность их свиты. Затем несколькими указами завершили регламентацию семейно-бытовой жизни основных сословий. Даже широко распространенные в то время этикетные подношения из виду не упустили: подробно описали, что можно, а что нельзя принимать в качестве подарков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/1143862/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah.webp)