Марина Короткова - Путешествие в историю русского быта

- Название:Путешествие в историю русского быта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5–358–01186–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Короткова - Путешествие в историю русского быта краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она может быть использована и в качестве дополнительного материала по истории России и истории мировой художественной культуры.

Путешествие в историю русского быта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме ремесленников и купцов в древних городах жили ямщики – люди, которые держали лошадей для перевозки людей, почты и грузов. Их дома стояли возле важнейших дорог, ведущих из города. В городских крепостях находились и служилые военные люди – стрельцы, пушкари. Они несли службу по охране города, а в мирное время занимались еще ремеслом и торговлей.

В городах также проживали служители церкви – священники и монахи. Последние жили в монастырях около города или в подворьях в самом городе. В городах было очень много церквей, почти на каждой улице. Около церквей, у стен монастырей можно было увидеть огромное число нищих.

Жители старинных городов были мало похожи на современных горожан. Они одевались совершенно по–иному. Помните сказку А. С. Пушкина о рыбаке и рыбке? Старик не узнал свою старуху, когда она стала богачкой:

На крыльце стоит его старуха

В дорогой собольей душегрейке,

Парчовая на маковке кичка,

Жемчуги огрузили шею,

На руках золотые перстни,

На ногах красные сапожки.

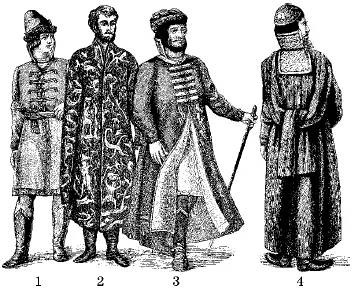

Бояре, богатые купцы носили широкие свободные одежды ярких цветов, шитые золотом и жемчугом. Рукава и подолы кафтанов обязательно отделывали другими по цвету материалами. Большие воротники, украшенные драгоценными камнями, пристегивались отдельно.

Стрелец XVII в.

Московский щеголь XVII в.

1. Кафтан 2. Нарядный кафтан 3. Ферязь 4. Охабень

Широкие и длинные (до пят) одежды в старину называли опашнями. Их шили из шелка или тонкого сукна на подкладке, с разрезом спереди и очень длинными рукавами. Под рукавами делали отверстия для рук, а сами рукава завязывали узлом на спине. Опашни украшали красивыми пуговицами и ожерельем – шитым золотом и жемчугом воротником. Видимо, этот богатый летний наряд надевали, выходя из дома, в хорошую погоду. Носили его «на опашь», т. е. в накидку (отсюда и название «опашень», а также слово «запахнуться»).

В XVI в. появилась ферязь – широкое и длинное праздничное платье без воротника. Ферязь шили из шелка, бархата, парчи, подбивали мехом. Спереди ферязь украшали образцами – шитыми шелком и золотом петлицами. Первоначально ферязь была на завязках, которые потом заменили пуговицами. У ферязи, как и у опашня, были длинные рукава. В один из них, собранный в складки, продевали руку, а другой оставляли висеть до полу. Иногда рукава завязывали сзади.

Шубы,

горлатные шапки и колпак. Гравюра. XVII в.

Богатые горожане очень любили шубы. Их надевали даже не в очень большой мороз, чтобы показать свое богатство. А если было жарко, то к одежде прикрепляли красивый соболий воротник. Шубы шили обязательно мехом внутрь и сверху покрывали сукном или шелком. По бокам разреза спереди делали нашивки из другой материи. На них пришивали петли и пуговицы. Шубы обычно были в старину широкими распашными длинными, с отложными воротниками.

Предметом щегольства были не только меха, но и пуговицы, которые в те времена стоили намного дороже самого платья. Но самой модной деталью одежды был стоячий воротник – козырь. Слово «козырять» означало в старину «важничать».

Козырь. Парсуна «Михаил Васильевич Скопин–Шуйский». XVII в.

Непременной деталью одежды на Руси был пояс. Без пояса могли выйти на улицу только дети. Богатые люди специально подпоясывались высоко под грудью, чтобы выпирал живот. В Древней Руси лишить человека пояса значило обесчестить его (отсюда известное выражение «распоясаться», что означало «опозориться»).

Наиболее распространенным поясом на Руси был кушак. Он был широким и длинным; его несколько раз оборачивали вокруг талии. Концы его иногда оставляли свободными, а иногда подтыкали с боков. За кушаком по азиатскому обычаю висел кинжал.

Высокая шапка называлась горлатной, потому что шили ее из шкурок с горла животных. Она была непременным атрибутом наряда богатого горожанина.

Не отставали от мужчин и горожанки. Они носили еще более широкие и яркие одежды. Длинные рукава откидывались назад, руки в них не просовывали. Девушки носили венцы и вплетали в косы ленты. А женщины тщательно убирали волосы под платок или головной убор – кику. Кика имела высокую налобную часть, расширявшуюся кверху, – чело. Его, как правило, делали из серебряного листа, обтянутого нарядной тканью и украшенного золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Задняя часть кики – подзатыльник – была из плотной материи, собольего или бобрового меха. По краю кики пристегивалась бахрома, чаще всего из жемчуга, которая называлась поднизью.

На ногах богатые горожане и горожанки носили мягкие сапожки, а бедные – обувь из лыка. Выражение «не лыком шит» означало, что человек не из простых.

Старинные женские головные уборы

Н. Кончаловская в книге «Наша древняя столица» так описывает одежду, в которой москвичи ходили прежде:

Ой, вы, гости–молодцы,

Длиннополые купцы!

И бояре и дворяне,

Горожане и крестьяне,

Кто в сорочках и штанах,

Кто в коротких зипунах.

И такие франты были:

Длинный охабень носили,

Рукавами до земли

Пыль по улице мели.

А зимой, в мороз, в Москве

Надевали шубу, две.

А боярыня, бывало,

По три шубы надевала.

Любят в праздники рядиться

Наши русские девицы:

Ожерелья, серьги, бусы,

Ленты в косах до земли.

А молодки под убрусы

Прячут волосы свои:

В старину была коса

Только девичья краса!

Одежда ремесленников была простой: рубахи, порты и кафтаны. Порты шили из тонкого сукна – брюкиш и заправляли в сапоги (слово «брюки» произошло именно от этого названия). Шапки делали из валяного сукна. Волосы стригли в кружок и носили бороды.

1. Летник 2. Кика и душегрея 3. Летняя одежда зажиточных женщин

Телогрея

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: