Марина Короткова - Путешествие в историю русского быта

- Название:Путешествие в историю русского быта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5–358–01186–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Короткова - Путешествие в историю русского быта краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она может быть использована и в качестве дополнительного материала по истории России и истории мировой художественной культуры.

Путешествие в историю русского быта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Марина Владимировна Короткова

Путешествие в историю русского быта

РУСЬ ДОПЕТРОВСКАЯ

Мир русской деревни

1«На всякое семя – свое время»

В древние времена Русь покрывали густые леса. Освобождая землю от леса, крестьяне превращали ее в свою кормилицу. Из поколения в поколение передавали земледельцы секреты своего труда.

Начинался год в те времена весной, а не зимой, как сейчас. Ведь именно весной крестьяне выходили на пахоту. Происходило это не в какой–то определенный день, а тогда, когда земля была готова. Считалось, что земля должна подсохнуть так, чтобы не резалась пластами, а рассыпалась под сохой. Но и не успела затвердеть настолько, чтобы соха не могла ее взять. Готовность земли к пахоте определяли так: горсть земли сначала крепко сжимали в кулаке, а затем кулак разжимали. Если земля рассыпалась при падении, значит, готова для пахоты, если падала комком – еще не поспела. Такой способ проверки земли может и сегодня подойти.

Земледельцы выкликивали весну песнями:

Весна красна! На чем пришла?

На сошечке, на бороночке,

На овсяном снопочку,

На ржаном колосочку!

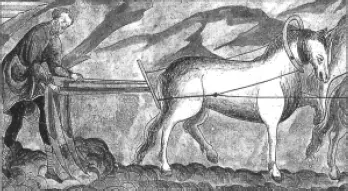

Двузубая соха

Пахота.

Миниатюра из «Жития Сергия Радонежского». Конец XVI в.

Землю пахали сначала сохой: получались частые и глубокие борозды с одинаковым наклоном с двух сторон. Главная часть сохи – рассоха – толстая длинная деревянная доска с раздвоением внизу – ногами, на которые надевали металлические наконечники – сошники. Сошниками и подрезали горизонтально землю. Второй раз сохой рассекали уже каждый отваленный пласт земли. Пахать сохой было непросто: она то и дело выскакивала из земли. К тому же соху необходимо все время держать на весу. Поэтому такая работа была очень тяжелой.

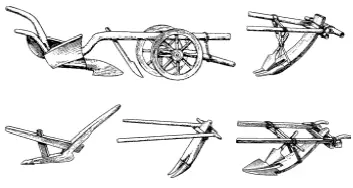

Наряду с сохой в качестве пахотного орудия применялся плуг. В отличие от сохи он не только подрезал пласт земли, но и переворачивал его. Плуг использовали на тяжелых почвах с глубоким плодородным слоем – в южных степных районах. На севере и северо–востоке Руси, где почвы бедные и глубокая вспашка не нужна, пахали сохой. Деревянный плуг имел толстый полоз, железный нож – резак, железный широкий лемех, горизонтально насаженный на полоз и подрезающий пласт земли снизу, и отвал.

Пахотные орудия (рало, соха)

После вспашки земледельцы почву боронили. Борону делали из решеток с зубцами–гвоздями. Борона в древние времена называлась суковаткой: она делалась из еловых бревен с довольно длинными сучками. Позже стали делать бороны в виде решетки из деревянных брусьев, между которыми крепили деревянные или железные зубья. Брусья в бороне скрепляли с помощью кореньев.

Как гребень прочесывает волосы, так и борона – поле, выравнивает, выдирает камешки. После бороны земля, как пух. Боронили поле, как правило, при заделке семян или во время сева. А когда нужно было глубже заделать семя, то применяли и соху. Но это случалось редко, потому что излишнее заглубление семян ведет к гибели урожая.

Все культуры крестьяне сеяли в определенные сроки. Народные приметы гласят: береза распускается – сей овес, зацвели яблони – пора сеять просо. Ячмень начинали сеять, когда зацветет можжевельник. Знаком для сева овса служило начало кваканья лягушки, а начало кукованья кукушки значило, что пора сеять лен.

1. Борона–суковатка

2. Бороны плетеные

Ячмень, пшеница, рожь

Овес

Гречиха

Лен

День сева был самым ответственным днем для крестьянина. Представим себе такую картину. Крестьянин в белой рубашке с лукошком, привязанным на груди, выходил в поле. Сеятель ходил по полю босым. Он шел неторопливо, сначала в одну сторону, затем – в другую и горсть за горстью бросал отборное зерно, беря его из лукошка. Сеял молча, словно священный обряд совершал.

Для сева выбирали сухую безветренную погоду, чтобы зерно сеялось равномерно. Сеять надо было непременно в сухую погоду и потому, что иначе сорняки опередят хлеб.

Сеяли русские крестьяне пшеницу, рожь, овес, ячмень. Рожь считалась самой надежной культурой: крестьянин всегда получал урожай (помешать могли только стихийные бедствия). А вот пшеница – самое прихотливое растение, дававшее или хороший урожай и отменный белый хлеб, или большой убыток. Пшеница очень боится засухи, а от проливных дождей сразу же валится, не может выстоять. Для нее специально удобряли почву, зерно замачивали в извести и золе, затем сушили, и лишь потом сеяли. Не поэтому ли на крестьянском столе белый хлеб был «редким гостем» и назывался он «чистым»?

Овес крестьяне величали благодетелем. Он кормил лошадку и самого крестьянина – употребляли его и в кашах, и в блинах. Овес называли «северным хлебом». Он очень устойчив, не боится холода и сырости, правда, от туманов может почернеть. Овес выращивали и на глинистых, и на песчаных почвах.

Ячмень сеяли охотнее, хотя урожай получали меньший. Это растение более привередливое. Оно боится холодных почв, сухости и сырости.

Крестьяне никогда не сеяли на одном поле одни и те же культуры. В первый год на одном поле сеяли рожь, затем овес, потом поле отдыхало, а уж на следующую весну – пшеницу.

Любили крестьяне сеять гречиху: она забивала сорняки и улучшала почву. Но о разведении гречихи на Руси не упоминается до XIV в.

Под лен выбирали низкие и влажные места. Сеяли его очень редко: при густом посеве льны полегали. Из льна получалось грубое волокно.

В качестве удобрения крестьяне применяли навоз – овечий, коровий, козий. Об этом нам напоминают пословицы: «Клади навоз густо, чтобы в амбаре не было пусто», «Поле с дерьмом – поле с добром», «Навоз отвезем – хлеб привезем». Удобряли почву также золой, болотным илом, лесным перегноем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: