Марина Короткова - Путешествие в историю русского быта

- Название:Путешествие в историю русского быта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5–358–01186–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Короткова - Путешествие в историю русского быта краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она может быть использована и в качестве дополнительного материала по истории России и истории мировой художественной культуры.

Путешествие в историю русского быта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Монахов еще называли иноками, т. е. не такими, как все. И действительно, житье их значительно отличалось от образа жизни белого духовенства – женатых священников. Русская пословица гласит: «Свет инокам – ангелы, свет мирянам – иноки». Этот свет не заслоняли от мирян черные одежды монахов, напоминающие об их «смерти для мира» с его грехами. Не случайно обитателей монастырей считали людьми святыми: ведь слова «святость», «святой» имеют корень «свет». И монастыри на Руси часто называли святыми местами.

Монастырь в то время был символом рая, попасть в который стремился каждый человек. Монахи были зримыми примерами христианского смирения, любви и терпения, укором миру, погрязшему в войнах, эгоизме, страстях и ненависти. Понятие «Русь святая» – это то лучшее, что видел человек на Руси.

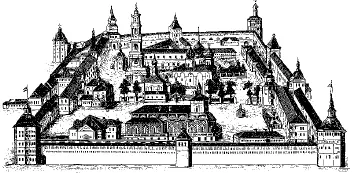

Троице–Сергиев монастырь (с 1744 г. – лавра). Гравюра. XVII в.

Колокольня. Гравюра. XVII в.

Совершим небольшое путешествие в русский монастырь и познакомимся с жизнью иноков. Монастыри были очень красивыми сооружениями. От внешнего мира их обычно отгораживали сначала деревянные, а затем и каменные стены. Мощные стены монастыря нередко спасали от вражеских нападений жителей окрестных селений и даже городов. Башен и ворот в монастырской стене могло быть несколько, но были главные ворота, которые назывались святыми; их охраняли стражники.

Самым важным сооружением на территории монастыря был собор. Между святыми воротами и собором располагалась монастырская площадь, вокруг нее группировались все остальные здания – трапезная, кельи – крохотные комнатки, где жили иноки, колокольня и храмы. В монастыре могло быть и 7 и 10 храмов, так как во время праздников сюда приходили жители со всей большой округи.

Монастырскую трапезную строили на подклете; внизу размещались кухня, кладовая, столовая для нищих. Всем этим хозяйством ведал келарь. Он знал особые молитвы, которые читались при разведении огня и приготовлении пищи. Чаще всего огонь разводили с помощью лучины, принесенной из церкви и зажженной у алтаря. Большую часть трапезной занимал огромный зал с длинными рядами столов: здесь трапезничали иноки.

На территории монастыря имелось множество хозяйственных построек – мастерских, амбаров, погребов, прачечных и пошивочных. В вытянутых вдоль стен двухэтажных или одноэтажных зданиях размещались кельи монахов. Настоятель монастыря – игумен или игуменья (монастыри могли быть и женскими) – жил в отдельных покоях. Самым высоким зданием монастыря была колокольня, звон колоколов которой разносился по всей округе, собирая народ на богослужение.

Поскольку земля монастыря считалась священной, то быть погребенным на ней считалось большой честью. Это означало приближение к раю. На монастырских кладбищах хоронили не только монахов, но и знатных мирян. И чем знатнее был человек, тем ближе к храму его хоронили (бывало, что и в самом храме). Навеки оставались в монастыре миряне, заключенные в его кельи за проступки или попавшие в опалу: здесь они жили, здесь и умирали.

Кто же и как становился монахом? Обычно это были девушки и юноши не моложе 15–16 лет. Женатые люди, решившие постричься в монахи, должны были получить согласие другого супруга. Каждый монах проходил четыре этапа.

Сперва желающий стать монахом поступал в монастырь на послушание: он жил в монастыре, носил обычную мирскую одежду и должен был выполнять любые порученные настоятелем работы. Дальше следовали три этапа посвящения. Если игумен убеждался, что послушник твердо намерен стать монахом, он совершал обряд пострижения. У постригаемого в монахи крестообразно выстригали волосы на темени в Камилавка знак посвящения его Богу. Его с установленными молитвами облекали в неполное монашеское одеяние – рясу и высокую шапку без полей – камилавку, с тем чтобы он еще больше утверждался на избранном пути. Такой послушник назывался рясофорным.

Иосиф Волоцкий. Миниатюра. XVII в.

Выпечка хлеба в монастыре. Миниатюра из «Жития Сергия Радонежского». XVI в.

Вся монашеская одежда изготавливалась из грубого сукна черного цвета. В монастыре все было общим, даже одежда, которая не принадлежала монаху, хотя он ее и носил. Когда она изнашивалась, то ее сдавали в мастерскую, в починку, а монаху выдавали чужую, которую раньше носил другой монах. Инокам запрещалось носить двойные одежды, а также мех и украшения. Монастырский устав строго определял, какой должна быть одежда для молитв и для работы.

Само иночество состоит из двух степеней – малого и великого образов ангельского жития, которые по–гречески называются малая схима и великая схима.

Малая схима заключается в принятии строгих обетов – определенных обязательств. Так, монах отказывался иметь семью, какую–либо собственность и беспрекословно подчинялся монастырскому уставу. В знак полного отречения от мира он получал новое имя. Малосхимник носил мантию – верхнюю одежду без рукавов и клобук – головной убор, состоящий из камилавки и покрывала. Его могли возвести в сан священника или дьякона.

Камилавка

Великосхимник

Кирилло–Белозерский монастырь в XVII в. Гравюра

Высшим монашеским чином на Руси была великая схима, которая предполагала самый суровый образ жизни. Иноку вручали расшитый крестами куколь – остроконечную шапочку–покрывало, спускавшуюся на плечи, грудь и спину, и перевязь – в знак того, что он понесет свой крест.

Монашеский подвиг состоял не только в том, что иноки вели уединенный образ жизни и исполняли обет полного послушания отцам (так называли игуменов, а друг друга иноки именовали братьями). Монахи должны были работать с раннего утра до 9 часов вечера: ослушаться не мог никто. Они рубили лес, пасли скот, растили хлеб, строили, мастерили разные изделия, переписывали книги, писали иконы. Определенный чин монахов занимался определенной работой. Инок должен был уметь делать все, так как ему могли поручить любую работу. Исключение составляли только иноки, переписывающие иконы и книги, а также повара, которые готовили пищу. Заходить в кельи во время работы было нельзя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: