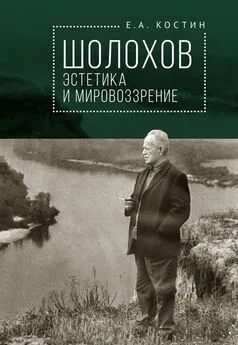

Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]

- Название:Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00165-077-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] краткое содержание

В новой работе автор демонстрирует художественно-мировоззренческое единство творчества М.А. Шолохова. Впервые в литературоведении воссоздается объемная и богатая картина эстетики писателя в целом. Читатель, может быть, неожиданно для себя увидит нового Шолохова: писателя со сложной картиной мира, художественно изощренного, удивительно правдивого и истинно народного.

Идеал, гуманизм, оригинальная философская мысль писателя, эстетические категории трагического, катарсиса, комического, хронотопа и ряд других анализируются в книге Е.А. Костина. Особый интерес представляют рассмотренные исследователем острые вопросы революции 1917 года в связи с развитием русской цивилизации в XX веке.

Книга выходит в юбилейный для писателя год (115 лет со времени рождения) и предназначена для самых широких слоев читателей, которых продолжают заботить судьбы России и ее культуры сегодня.

Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Есть еще одно соображение, которое является существенным при рассмотрении вопроса о плагиате Шолохова. Это собственно отрицание единственно данной писателем в адекватном виде картины исторического разлома России. Считая текст «Тихого Дона» мелкотравчатой подделкой и компиляцией, как уверяют некоторые исследователи, в разряд гениальных добродетелей попадает умение слепить не текст, но дать описание и объяснение событий всемирной истории. Что, конечно же, выглядит невозможным нонсенсом. Концепция и философия истории и исторической судьбы России не могут быть сложены как игра лего и представать как механическая перетасовка героев, обстоятельств, глубинных исторических процессов.

Живая идея тем-то и жива, что она органична по своей природе и неразложима на элементы, которые могут быть привязаны друг к другу тем или иным образом без всякой связи – а это самое главное – с реальной жизнью народа. Наличие разных текстов Евангелий, канонических и неканонических, не могут отменить или подвергнуть сомнению единую и неделимую суть божественного откровения, легшего в том числе в основание христианской культуры. Откровение , которое случилось в тексте «Тихого Дона», говорит только об одном – не потерян для истории и дальнейшей духовной жизни этнос, какой создал т а к о е, придал смысл и содержание всем кровавым и тяжким испытаниям, выпавшим на долю всех и каждого в России той трагической эпохи.

Именно об этом размышлял один из самых русских философов Николай Бердяев в своей книге «Смысл истории»: «…Истинная философия истории есть философия победы истинной жизни над смертью, есть приобщение человека к другой, бесконечно более широкой и богатой действительности, чем та, в которую он ввергнут непосредственной эмпирией. Если бы для индивидуального человека не существовало путей приобщения к опыту истории, то, как жалок, пуст и смертен по всему своему содержанию был бы человек! Но человек в своей настоящей жизни не только тогда, когда он строит философию истории – он редко этим занимается, – но и во многих духовных актах своей жизни находит истинную реальность великого исторического мира через историческую память, через внутреннее предание, через внутреннее приобщение судеб своего индивидуального духа к судьбам истории. Он приобщается к бесконечно более богатой действительности, он побеждает этим тленность и малость свою, преодолевает свой бедный и суженный кругозор» [6, 17].

Помещение художественного мира писателя в более широкий процесс развития не просто исторической и социальной действительности в ее конкретном временном преломлении, но в более широкий контекст смысла и сути совершающейся истории твоего народа, всего человечества – это неотъемлемая часть русской онтологии и никуда от нее деться русской культуре при самых лучших и благожелательных западных учителях.

Не дает покоя в этой связи одно литературное воспоминание, приведенное в мемуарах известнейшего советского писателя, не в меньшей, а скорее всего, в большей степени обласкованного советской властью, чем Шолохов. Помнится, внушает он своему брату, ставшему в дальнейшем также известным литератором, идею как можно скорее заняться литературой, так как это дело прибыльное и хорошее, оплачиваемое в твердой валюте (червонцах, – помните у Булгакова). И вот описывает он своего брата некоторое время спустя, уже знаменитого, богатого, который после бессонной шальной ночи возвращается к себе домой на модной коляске, на «дутиках», надувных шинах, сонно покачиваясь, освещенный утренней зарей, ну и т.д. Хорошо известен знаменитый «мовизм» старшего брата, умевшего с бунинской остротой увидеть все вокруг и блестяще это описать. Но когда и где все это происходит? В нищей, разрушенной стране, где жизненные страдания честных литераторов трудно поддаются описанию (вспомним Булгакова и Платонова), где «воздух пахнет кровью» по гениальному выражению Пастернака. Во время, когда писались «Тихий Дон» и первая книга «Поднятой целины».

Здесь видна линия раздела между русскими писателями, которые с одной стороны, поддаваясь уговорам своих «демонов» (Ю. Олеша), отрекались от заветов русской литературы, и теми, кто, с другой стороны, как Шолохов и Солженицын (а речь сейчас идет именно о них), думали все же о другом и писали о вещах более существенных.

Вот и вопрос о так называемом плагиате Шолохова. Несмотря на то, что данная книга должна дать ответ на вопрос о единстве мира этого писателя, некоторые культурологические аспекты проблемы нельзя не выделить.

Психологически абсолютно не объяснимо такое самоубийственное поведение писателя – «не настоящего», пользующегося чужими рукописями, (предположим, сделаем такое условное допущение, тем паче, как утверждается рядом «исследователей», что власть на самых вершинах знала об этом и тем самым держала писателя в полном повиновении). Ну, сиди тогда и помалкивай в тряпочку , ведь сомнут и в пыль лагерную превратят. Но эти письма Шолохова Сталину как в матрице точно отражают основные содержательные узлы его текстов, они есть их продолжение как форма защиты и понимания судьбы своего народа. (Любопытно, но вот по отношению к Шолохову такого рода стилистически затасканная и бессмысленная фраза советского литературоведения является и не пошлой, и не пафосной).

Не менее спорным является соображение, что Шолохов – это прошлый день русской литературы с ее утяжеленным психологизмом, набором несущественных подробностей, бытовизмами и пуще того – этнографизмом, что является вообще «ранним литературным средневековьем». С точки зрения литературной формы и понимания того, как движется, развиваясь, сам литературный материал в истории литературы, эти суждения могут быть любопытными с теоретической точки зрения.

Но некоторые принципиальные соображения о развитии русской (что существенно в первую очередь) литературы решительным образом отвергают этот тезис. И не потому только, что формальный взгляд на развитие искусства не имеет значения, наоборот, он крайне важен. Новое содержание, новые смыслы искусства всегда приходят через опережающее развитие художественного языка, и сломы литературных эпох, периодов развития искусства всегда страшно интересны с этой точки зрения.

Но достаточно взглянуть на литературное поле России 1920– 1930-х годов, чтобы увидеть, что такая значимая с точки зрения литературной техники фигура как Бабель в итоге не стала ключевым элементом в развитии литературы. Не ему было дано определить внутренний ход этой литературы. Без сомнения, такими фигурами стали Платонов, Булгаков, Шолохов, Пастернак, Ахматова, Мандельштам и ряд других авторов (надеюсь, что понятна тенденция такого подбора имен).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]](/books/1142518/evgenij-kostin-sholohov-estetika-i-mirovozzrenie.webp)

![Наталия Костина-Кассанелли - Найти, чтобы потерять [litres]](/books/1068026/nataliya-kostina.webp)

![Евгений Гаглоев - Силуэт в разбитом зеркале [litres]](/books/1079570/evgenij-gagloev-siluet-v-razbitom-zerkale-litres.webp)

![Евгений Гаглоев - Ларец, полный тьмы [litres]](/books/1083122/evgenij-gagloev-larec-polnyj-tmy-litres.webp)

![Михаил Шолохов - Поднятая целина [litres]](/books/1100320/mihail-sholohov-podnyataya-celina-litres.webp)