Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]

- Название:Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ВКН

- Год:2020

- ISBN:978-5-7873-1594-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] краткое содержание

Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот как это выглядит: вы стоите на берегу моря, и волной выбрасывает старую шляпу, поломанный ящик, ботинок, мертвую рыбу, и они остаются лежать на берегу. Вы говорите: “Случай, бессмыслица!” А китайский разум задает вопрос: “Что означает, что эти вещи находятся вместе?”».

Словом, человек способен воспринимать встреченную им комбинацию вещей или явлений как некое осмысленное сообщение, лично ему направленное. Такая комбинация-сообщение бывает двух видов: синхронической (сочетание вещей или явлений в пространстве, то есть когда они предстают перед человеком одновременно) и диахронической (перекличка, связь вещей или явлений во времени). Владимир Набоков удачно назвал первый вид комбинации «башней», а второй – «мостом» (в романе «Ада, или Эротиада»): «Три или более происходящих одновременно явлений образуют “башню”, а если одно за другим – то “мост”. “Настоящие башни” и “настоящие мосты” – это радости жизни…». («Настоящий» здесь означает «неслучайный, осмысленный».)

Возьмем примеры «башни» и «моста» («настоящих»!) из произведений Льва Толстого.

«Башня» – это то, что видит влюбленный Левин в романе «Анна Каренина»:

«И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости».

«Неземные существа» – это ведь ангелы (вестники)?

«Мост» – это когда в романе «Война и мир» князь Андрей видит дуб: до поездки в Отрадное – лишенный листвы [58], а после поездки (после встречи с Наташей) – покрытый листвою [59](«“Да это тот самый дуб”, – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления».) Дуб словно подмигнул князю Андрею.

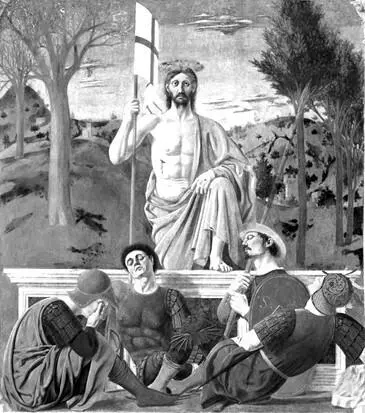

Пьеро делла Франческа. Воскресение Христа (ок. 1460). Слева от Иисуса – обнаженные зимние деревья, справа – весенние деревья, одетые листвой

Дао во времени остро чувствовал Гёте. Вот что записывает Эккерман в книге «Разговоры с Гёте»:

«Обедал с Гёте. <���…> Гёте сказал мне, что его “Метаморфоза растений” хорошо продвигается благодаря переводу Сорэ и что теперь при дополнительной обработке предмета, прежде всего спиральной тенденции растений, ему неожиданно пришли на помощь новые труды некоторых ученых.

– Мы, как вам известно, – продолжал он, – занимаемся этим переводом уже больше года, тысячи препятствий вставали на нашем пути, временами вся эта затея казалась безнадежной, и я в душе не раз проклинал ее. Но теперь я благодарю Бога за эти препятствия, ибо, покуда мы медлили, другие достойные люди сделали интереснейшие открытия, которые не только льют воду на мою мельницу, но дают мне возможность неимоверно продвинуться вперед и завершить мой труд так, как год назад я еще и мечтать не смел. Подобное уже не раз со мной случалось, так что поневоле начинаешь верить во вмешательство высших сил, демонического начала, перед коим ты благоговеешь, не дерзая даже пытаться его себе объяснить».

По какому же принципу случайное соединяется в неслучайную комбинацию? В романе Набокова «Подвиг» герой романа размышляет над тем, насколько слова некролога способны передать образ умершего человека:

«Но, когда, в июльский день, от разрыва сердца умер на улице, охнув и грузно упав ничком, старый Иоголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате и подлинном труженике, и Михаил Платонович, с портфелем под мышкой, шел один из первых за гробом, среди роз и черного мрамора еврейских могил, Мартыну казалось, что слова некролога “пламенел любовью к России” или “всегда держал высоко перо” – как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова, могли быть применены и к Зиланову, и к самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, – его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде чем ее налепить на конверт да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик…»

В сочетании индивидуальных черт Иоголевича мы видим то же Дао, что в мальчике, голубе, сайках у Толстого, что в выброшенных на берег волной старой шляпе, поломанном ящике, ботинке, мертвой рыбе в примере Юнга.

Вряд ли Мартын мог бы рассказать, чем пиджачная пуговица, висевшая на нитке, связана с манерой всем языком лизнуть марку или с неожиданной застенчивой улыбкой. Но он понимает, что все эти бессвязные приметы на самом деле связаны. А на вопрос: «Как именно?» – он может сказать только одно: «Иоголевич», то есть может лишь назвать имя. За вещами стоит личность, стягивающая их в некий узор, подобно тому, как магнит стягивает рассыпанные по листу бумаги металлические стружки (если поднести его с обратной стороны листа).

А что стоит в «Анне Карениной» за мальчиком, голубем, сайками? Может быть, там стоит сам Левин? Точнее: преображенный Левин, двойник-антипод Левина?

В сочинении Григория Сковороды (1722–1794) «Нарцисс. Рассуждение о том: узнай себя» человек склоняется над водой (которая символизирует мир в целом – в его противопоставленности глядящему на него человеку) – и видит себя как «истинного человека», «точного человека», по отношению к которому сам он – лишь сон и тень. Видит себя, так сказать, по другую сторону водной поверхности. Скажем так: видит себя в мальчике, голубе и сайках.

Подобное присходит и в стихотворении Владислава Ходасевича «Полдень» (1918). Поэт на бульваре смотрит на присевшую рядом с ним барышню с книгой, на мальчика «с ведерком и совочком», играющего у самых его ног, – и вдруг ощущает себя Нарциссом, встречающимся с самим собой:

И все, что слышу,

Преображенное каким-то чудом,

Так полновесно западает в сердце,

Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо,

И я смотрю как бы обратным взором

В себя.

И так пленительна души живая влага,

Что, как Нарцисс, я с берега земного

Срываюсь и лечу туда, где я один,

В моем родном, первоначальном мире,

Лицом к лицу с собой, потерянным когда-то —

И обретенным вновь… [60]

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145573/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik.webp)

![Виталий Храмов - Темные тропы [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1059550/vitalij-hramov-temnye-tropy-litres-s-optimizirova.webp)

![Вячеслав Шалыгин - Джокер [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081518/vyacheslav-shalygin-dzhoker-litres-s-optimizirovannoj.webp)

![Харуки Мураками - Возникновение замысла [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081978/haruki-murakami-vozniknovenie-zamysla-litres-s-op.webp)

![Кристи Голден - Артас. Восхождение Короля-лича [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081982/kristi-golden-artas-voshozhdenie-korolya.webp)

![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082088/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir.webp)

![Райли Сейгер - Моя последняя ложь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082138/rajli-sejger-moya-poslednyaya-lozh-litres-s-optimizi.webp)

![Тэйлор Адамс - Выхода нет [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082142/tejlor-adams-vyhoda-net-litres-s-optimizirovannoj.webp)

![Айзек Азимов - Лаки Старр и спутники Юпитера [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082618/ajzek-azimov-laki-starr-i-sputniki-yupitera-litres.webp)