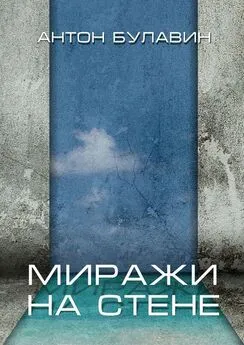

Антон Долин - Миражи советского. Очерки современного кино [litres]

- Название:Миражи советского. Очерки современного кино [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-123543-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Долин - Миражи советского. Очерки современного кино [litres] краткое содержание

Современный кинематограф будто зачарован советским миром. В новой книге Антона Долина собраны размышления о фильмах, снятых в XXI веке, но так или иначе говорящих о минувшей эпохе. Автор не отвечает на вопросы, но задает свои: почему режиссеров до сих пор волнуют темы войны, оттепели, застоя, диссидентства, сталинских репрессий, космических завоеваний, спортивных побед времен СССР и тайных преступлений власти перед народом? Что это — «миражи советского», обаяние имперской эстетики? Желание разобраться в истории или попытка разорвать связь с недавним прошлым?

Миражи советского. Очерки современного кино [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сюжет покажется смутно знакомым. По меньшей мере завязка. Двое космонавтов перед самым приземлением переживают на орбите странную атаку. При аварийной посадке выживает только один из двоих — Константин Вешняков (Пётр Фёдоров, несколько лет не снимавшийся в заметных фильмах, тоже будто вернулся из космоса, прежняя злая харизма и отчаянный взгляд — при нем). Его и исследуют в закрытой лаборатории в степях Казахстана харизматик-спецслужбист Семирадов (Фёдор Бондарчук, как без него) и доктор Ригель (Антона Васильева зрители помнят по «Звоните ДиКаприо!») к которым присоединяется психолог-экспериментатор из Москвы — волевая и закрытая Татьяна Климова (Акиньшина). Из-за пуленепробиваемого стекла они наблюдают за тем, как по ночам из тела крепко спящего Вешнякова выбирается неведомое склизкое чудо-юдо, от одного взгляда на которое пробирает дрожь. А потом, погуляв, залезает обратно. Убьешь зверя — умрет герой Советского Союза.

Подобно тому как под обличьем красавца-мужчины в самом расцвете сил скрывается инопланетный монстр, под поверхностью вторичного жанрового эксперимента (нормального для режиссера-дебютанта) обнаруживается более тревожное, двоякое и мрачное зрелище, чем представляется поначалу. Драматургия Олега Маловичко и Андрея Золотарёва, часто работающих в соавторстве и неизменно востребованных сценаристов, грешит психологическими натяжками и сюжетными провалами, но зато обнаруживает в «Спутнике» несколько интересных подземных смысловых пластов. Да и повороты интриги заставляют удивляться вплоть до последней сцены. Не только это позволяет говорить о «Спутнике» как о новом слове отечественного мейнстрима. Его создатели отказались от внешней размашистости формы ради содержания и от этого только выиграли. Неглупый и лишь притворяющийся линейным фильм отлично снят (оператор Максим Жуков), ограничен несколькими персонажами-актерами и замкнут в экономные клаустрофобические декорации (художник-постановщик Мария Славина). Лишь нагнетающая напряжение закадровая музыка (Олег Карпачев) вызывает мгновенную ассоциацию со слишком уж привычными жанровыми шаблонами.

Меж тем «Спутник» — совершенно не «Чужой», он вообще больше похож не на Ридли Скотта и наследовавшего ему Джеймса Кэмерона, а на Джона Карпентера с его полярным «Нечто» (степи Казахстана гнетут не меньше арктических снегов) и особенно на ранние хорроры Дэвида Кроненберга, остроумно прятавшего под жанровой оберткой социальные метафоры. Собственно, главный и самый интересный вопрос «Спутника» — не о том, где прячется инопланетянин, чем он питается, как входит в симбиоз с человеком и за счет чего от него может отделиться: это вопрос о том, с какой стати действие фильма перемещено в СССР, в 1983 год.

Есть наверняка прагматические ответы. Тогда не было тотальных систем видеонаблюдения, при определенной изобретательности можно было ускользнуть из самой тоталитарной тюрьмы (по меньшей мере в кино). Москва от Казахстана действительно находилась очень далеко, при этом они были частью одного государства… Намеренно или нет, «Спутник» получился фильмом именно об этом государстве и людях, его населявших. Поэтому так важен космос — еще и 1980-х, того последнего десятилетия, когда мы безоговорочно были и считались великой космической державой. «Спутник» — почти что ответ на ностальгический дуэт «Время первых» и «Салют-7», недаром же начинается с такой же пары советских людей в скафандрах, терпящих бедствие и мечтающих о доме, напевая под нос «Миллион алых роз».

Места столь отдаленные, где происходит действие, знамениты и космическими запусками, и первыми ядерными испытаниями, и сталинскими лагерями, от большинства из которых вроде бы не осталось следа. Только ли супермен Вешняков здесь скрывает жуткую тайну — свернувшегося внутри клубочком хищного ксеноморфа? И случайно ли тот заполз именно в советского человека андроповской эпохи — любителя Пугачёвой и зрителя программы «Время» по вечерам, будь он хоть трижды космонавт?

Постепенно раскрываются характеры всех четырех действующих лиц и обнаруживается, что у каждого есть свой внутренний невидимый (иногда для них самих) Чужой. Это природная хищность, готовность откусить руку, как только тебе дадут палец. Это животный эгоизм, привычно прикрываемый общественно-значимыми соображениями. Это беспощадность, выращенная с сиротливого детства — никто из них не помнит родителей, каждого усыновило государство. И, разумеется, оборотная сторона героизма, требующего принесения в жертву слабых, не дотянувших до звания героя. Потому что великие цели требуют не только самоотверженности, но и жестокости. Ведь советский человек — неожиданно сообщает «Спутник» — существо гибридное, он мало чем отличается от ксеноморфа. Само название фильма — слово, когда-то пришедшее во все языки мира из русского, — полвека назад знаменовало выход человечества на новый уровень. Сегодня же звучит иронически, обозначая то второе «я», которое каждый из нас носит в себе даже через четверть века после распада империи. Наш внутренний «чужой», давно ставший своим.

Понятно, что в таких обстоятельствах ждать хеппи-энда не приходится, пусть сам жанр к нему и взывает. Абраменко выходит из положения не без изящества. Взваливая все надежды (по канону «Чужого») на единственную женщину, оказавшуюся более сильной и стойкой, чем окружавшие ее мужчины, он почти напрямую цитирует «Место встречи изменить нельзя», любимый советский сериал, который наверняка смотрели и знали наизусть персонажи «Спутника». А те, кто читал первоисточник, роман братьев Вайнеров, возможно, вспомнят его название, дающее шанс на иное, светлое будущее: «Эра милосердия».

Улетевшие

«Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита (2014)

Долгое время — почти сто лет, начиная с ранних научно-фантастических романов, — стремление человечества в космос было неразрывно связано с прогрессом, с будущим. Когда все сроки предполагаемой утопии прошли, оно с ностальгией обернулось в космическое прошлое; по меньшей мере все новые российские фильмы смотрят именно туда, от авторских «Первых на Луне» и «Бумажного солдата» до коммерческих «Времени первых» и «Салюта-7».

Константин Бронзит первым в XXI веке сделал космос достоянием настоящего. И, если так можно сказать, Настоящего с большой буквы.

Его внешне простой, но именно по контрасту с карикатурной, почти схематичной, рисовкой ошарашивающий своей содержательной сложностью и глубиной короткий фильм «Мы не можем жить без космоса» стал настоящей сенсацией, добравшись до номинации на «Оскар». Это особенно важно не из-за значимости наград, а из-за контекста: Голливуд тоже в последние годы грезит космосом, разрываясь между ностальгией (возрожденные «Стартрек» или «Звездные войны») и мрачной футурологией («Аватар», «Интерстеллар»). Но именно Бронзит, отказавшись в своем двумерном малобюджетном мультфильме от любых технологических наворотов, возвращает космосу человеческое измерение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Антон Долин - Миражи советского. Очерки современного кино [litres]](/books/1149250/anton-dolin-mirazhi-sovetskogo-ocherki-sovremennogo.webp)