Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

- Название:Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907290-00-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов краткое содержание

Каждое общество предлагает свой сценарий собственно человеческого поведения от способов удовлетворения витальных потребностей до реализации экзистенциальных сценариев жизни: «Культура – это способ быть человеком».

Где таится неуловимая «типичность» представителей того или иного народа? Она в «головах людей» или в предписаниях культуры? Как социальные структуры влияют на поведение человека? Что означает «быть личностью» в контексте исторического и культурного многообразия человечества? Зачем в непредсказуемо меняющемся мире возвращаться к тому, что требует от человека та или иная традиционная культура с ее этикетными сценариями и ритуальными типами улыбки, вспоминать давно раскритикованный термин «национальный характер» или исследовать закоулки мифологического мышления?..

Весь этот круг вопросов поднимается в очерках по культурно-исторической психологии народов, где человеческое поведение рассматривается в диапазоне от социальных стереотипов до непредсказуемых действий «поверх барьеров» норм и традиций.

Книга представляет интерес для широкого круга лиц, специалистов в области психологии, социальной антропологии, социологии, а также для всех тех, чья профессиональная деятельность призывает к тому, чтобы так или иначе учитывать этнокультурную составляющую любого проекта или принимаемого решения – для педагогов, политиков, предпринимателей, юристов, журналистов и др.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Спустя века из этого интереса, изо всех подобных вопросов и мучительных попыток найти им объяснение стало прорастать новое научное направление.

Историю культурно-исторической психологии народов / этнопсихологии как науки можно начать отсчитывать с публикации в 1859 г. в Германии первого номера «Журнала психологии народов и языкознания» ( Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft ), подготовленного немецкими лингвистами и фольклористами Морицом Лацарусом ( М. Lazarus ) и Германом Штейнталем ( Н. Steinthal ). В первом же номере этого журнала декларировалась необходимость создания новой дисциплины, которая бы исследовала духовную жизнь народа в целом, народный дух , и обсуждалось, какими должны быть эти исследования. То есть надо исследовать не только психологию отдельного человека, но и психологию человеческой общности: как люди живут и действуют, составляя некоторое единство.

Что же подразумевали Штейнталь и Лацарус под этим «народным духом»?

Прежде всего то, что у совокупности людей, являющихся представителями одного народа, есть сходные мысли, чувства и переживания. К тому же у этих людей есть ощущение принадлежности к одному народу: «…народ определяет себе человек сам субъективно, он причисляет себя к нему» (цит. по: Шпет 1996: 35). Сейчас бы мы назвали это этнической идентичностью. Но «этническая идентичность» – это современный термин.

Как изучать «народный дух»?

По М. Лацарусу и Г. Штейнталю, надо исследовать язык, религию, искусства и литературу, нравы и право, поступки и обычаи людей – «…все названные явления должны быть объясняемы из внутреннего существа духа, т. е. должны быть сведены к своим психологическим основаниям» (Там же: 20). Следовательно, будущая наука должна быть «объяснительной наукой не только в себе самой, но и для истории» (Там же). Она должна дать психологическое объяснение исторических событий и культурных явлений.

Предельно широко определяя исследовательское поле будущей науки, М. Лацарус и Г. Штейнталь выделяли два основных направления: одно «пытается разъяснить общие условия и законы “национального духа” (“историческая психология народов”), задача другого – “дать характеристику духа отдельных народов и их особые формы развития”» («психологическая этнология») (Вундт 1998: 203–207).

Под «духом» при этом подразумеваются не метафизические явления, напротив, это «данные состояния сознания», чувствования, стремления, переживания, общие для большинства народа – именно они будут «истинным объектом психологии».

Немецкие ученые предполагали, что реальными объективными носителями «духа народа» являются отдельные индивиды, оговариваясь при этом, что он не сводится к «простой сумме индивидуальных духов». Но оговорка эта принципиально ничего не меняла, будущая психология «народного духа» так или иначе сводилась к изучению индивидуальной психологии и становилась ее «продолжением» (Шпет 1996: 27–29).

Под знаменем «Журнала о психологии народов и языкознании» каких-либо выдающихся исследований произведено не было. Но необходимость создания новой науки была заявлена. Заявлена… и на некоторое время отложена.

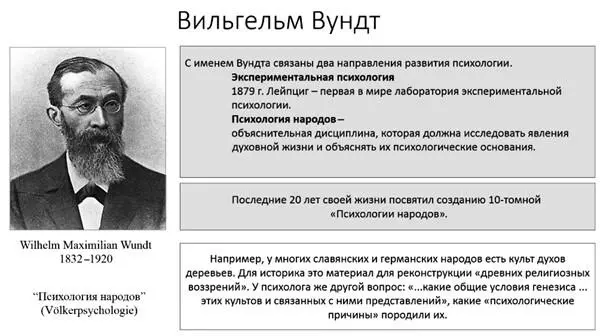

Следующий шаг в направлении создания нашей дисциплины был сделан известным психологом, философом, естествоиспытателем и языковедом Вильгельмом Максимилианом Вундтом ( Wilhelm Maximilian Wundt , 1832–1920).

В. Вундт в 1879 г. в Лейпциге создал первую в мире лабораторию, где экспериментальным путем пытались понять природу сознания, «расчленив» его на элементарные ощущения и факты сознания, проследив, как они связываются/ассоциируются, измеряя время реакции на внешние раздражители, а также исследуя особенности внимания и его роль в процессах осознания. И именно 1879 г. считается годом официального рождения психологии как экспериментальной науки.

Однако В. Вундт пришел к заключению, что между совокупностью элементарных ощущений и самим сознанием пропасть, и она столь велика, что экспериментально к жизни человеческого духа не подобраться. Далеко не все в психике человека может быть изучено путем лабораторного эксперимента. Высшие психические процессы, как, например, речь, мышление, воля, можно исследовать, только изучая общественную жизнь людей и культуру. Этому новому направлению В. Вундт посвятил более двадцати лет своей жизни, написав десятитомную «Психологию народов» ( Völkerpsychologie ). Обращаясь к историческим, лингвистическим и этнографическим материалам, он пытался найти психологические причины изменений, происходящих в жизни народов.

Сложилось так, что экспериментальная психология В. Вундта во многом задала тон всей психологии конца XIX – первой половины XX в. Психология же народов изумила мир науки, вызвала ряд откликов, но прямых последователей у нее практически не было (подробнее: Коул 1997: 41–51).

Предметом изучения психологии народов , по В. Вундту, должны быть язык, мифы и нравы, иногда он дополняет этот перечень искусством, правом, религией – всё это «порождения» духовного взаимодействия людей, «необъяснимые из свойств единичного сознания» (цит. по: Шпет 1996: 46).

…язык, мифы, искусство, наука… представляют собою отдельные объекты различных исторических наук. Но разве не ясна необходимость собрать эти отдельные лучи духовной жизни… в едином фокусе, … сделать … предметом объединяющего и сравнивающего их исторического исследования? (Вундт 1998: 206).

Лингвиста интересует постепенное изменение звуков и грамматических форм языка, дифференциация частей речи и изменение понятий. Психология же народа призвана за всем этим различить изменения в духовной жизни людей и свести их к общепсихологическим закономерностям. Или другой пример. У германских и славянских народов некогда был распространён культ духов деревьев. Для историка это материал для реконструкции «древних религиозных воззрений». Психолога же занимает другой вопрос: «…какие общие условия генезиса… этих культов и связанных с ними представлений», какие «психологические причины» породили их (Там же: 224–225).

Так, В. Вундт предлагает психологическое исследование продуктов культуры, вплоть до выяснения психофизических и психофизиологических оснований, на которых зиждется то или иное явление из области языка, мифов или представлений. Но удается ли это самому В. Вундту?

Позже, когда в эту же дискуссию о предмете и методе будущей науки включился Г. Г. Шпет, он весьма критически заметил, что два громадных тома своей Völkerpsychologie В. Вундт посвящает языку, подробно анализируя психофизические и физиологические моменты происхождения языка и его трансформаций, ассоциации звуков, лингвистические теории, – но где здесь «собственно материал этнической психологии»? (Шпет 1996: 42).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: