Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

- Название:Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907290-00-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Тендрякова - Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов краткое содержание

Каждое общество предлагает свой сценарий собственно человеческого поведения от способов удовлетворения витальных потребностей до реализации экзистенциальных сценариев жизни: «Культура – это способ быть человеком».

Где таится неуловимая «типичность» представителей того или иного народа? Она в «головах людей» или в предписаниях культуры? Как социальные структуры влияют на поведение человека? Что означает «быть личностью» в контексте исторического и культурного многообразия человечества? Зачем в непредсказуемо меняющемся мире возвращаться к тому, что требует от человека та или иная традиционная культура с ее этикетными сценариями и ритуальными типами улыбки, вспоминать давно раскритикованный термин «национальный характер» или исследовать закоулки мифологического мышления?..

Весь этот круг вопросов поднимается в очерках по культурно-исторической психологии народов, где человеческое поведение рассматривается в диапазоне от социальных стереотипов до непредсказуемых действий «поверх барьеров» норм и традиций.

Книга представляет интерес для широкого круга лиц, специалистов в области психологии, социальной антропологии, социологии, а также для всех тех, чья профессиональная деятельность призывает к тому, чтобы так или иначе учитывать этнокультурную составляющую любого проекта или принимаемого решения – для педагогов, политиков, предпринимателей, юристов, журналистов и др.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

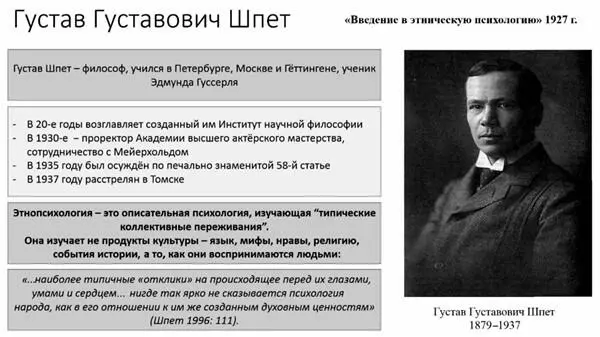

Сам Г. Г. Шпет в своем «Введении в этническую психологию» (1927) представлял себе новую дисциплину как «описательную психологию, изучающую типические коллективные переживания » (Там же: 112). «Дух» народа, по Г. Г. Шпету, обретает «видимость», «объективируется (в продуктах деятельности. – М. Т .)… в языке, мифах», во всем, что создает окружающую нас действительность (Там же: 87; 112). Но ни сама действительность, ни сам человеческий коллектив не составляют предмета этнической психологии.

Этнопсихология изучает не продукты культуры, язык, миф, нравы, религию и исторические события, но то, как они воспринимаются людьми, какие они вызывают переживания наиболее типичные «отклики» на происходящее перед их глазами, умами и сердцем. «…Нигде так ярко не сказывается психология народа, как в его отношении к им же созданным духовным ценностям» (Там же: 111).

По мнению Шпета, в рамках новой науки изучения требует само отношение людей к своей культуре, что отвергается, что принимается, как переживаются религиозные движения, войны, смерть близких, политические революции (Там же: 146). Изучение языка тоже может дать материал для этнопсихологического исследования, стоит вспомнить, как связано этническое возрождение нации (немецкий ученый мир в XVIII в., поляки в XIX в., украинцы в начале ХХ в.) с заботой о своем языке и его чистоте, а также об эволюции языка и изменении значения слов из поколения в поколение (Там же: 146–147).

На фоне революционных потрясений Г. Г. Шпет пунктуально и академично дискутирует с М. Лацарусом, Г. Штейнталем и В. Вундтом о том, какой должна быть новая наука – описательной или объяснительной, что является ее предметом и какую группу вопросов она должна рассматривать.

Возможно, само время перемен и слом эпох в начале ХХ века навели Г. Г. Шпета на поиски новой психологии, апеллирующей к народу в целом. После революции народ с восторгом «сбрасывает с корабля истории» старые ценности: провозглашение «пролетарской морали», по Шпету, переворот в сфере «коллективных переживаний».

То, что предлагал исследовать Г. Г. Шпет, сейчас бы мы назвали ментальностью (Стефаненко 1998, I). В самой трактовке Г. Г. Шпетом «коллективного переживания» содержится идея, что оно всецело не принадлежит отдельному человеку и не разбивается на сумму индивидуальных переживаний. Оно существует как «отношение» между людьми или между человеком и продуктом культуры – то есть как феномен «интерпсихологический». И именно такого рода интерпсихологические (или «интерсубъективные») факты и составляют новый предмет изучения будущей этнопсихологии (Шпет 1996: 102).

При этом всякий человек, будучи представителем своей социокультурной общности, «в большей или меньшей степени носит в себе духовную коллективность, известную под названием традиций, преданий», влияния, внушения, сочувствия. Всё это вместе Г. Г. Шпет называет «духовным укладом» или «типом», который составляется из фрагментов отдельных индивидов (Шпет 1996: 139–140).

Новая наука о психологии народов как раз и займется составлением таких идеальных (то есть не реализованных в полной мере ни в одном отдельном человеке) типов, например, «коллективный тип… мещанина, китайца, труса…» (Там же: 110).

И здесь Г. Г. Шпет разрывает замкнутый круг, в который попадали как Лацарус и Штейнталь, так и В. Вундт. У них психология народа должна изучать общие представления народа, но так как народ состоит из отдельных людей, то она является продолжением старой индивидуальной психологии и строится по образу и подобию ее. Следуя такой логике, М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт опять возвращались к изучению психологии отдельного индивидуума.

Г. Г. Шпет же, во-первых, по-новому определяет предмет будущей этнопсихологии – коллективное переживание как социальный феномен и продукт межличностных отношений, как надындивидуальная психологическая реальность.

Во-вторых, он отчетливо формулирует, что старая интроспективная / индивидуальная психология не справится с поставленными задачами: «Здесь нужна особая «описательная» психология с особыми методами типических, структурных и проч. построений» (Там же: 110). Но подходящего методологического инструментария ни у общей психологии, ни у социальной психологии, ни у лингвистики на тот момент не было. И новая наука, и сама книга Г. Г. Шпета с его постановкой проблемы этнопсихологии на долгие годы, в силу многих обстоятельств нашей отечественной истории, была предана забвению [3]. К обсуждению вопросов, поднимавшихся Г. Г. Шпетом во «Введении в этническую психологию», в отечественной науке вернулись лишь в 1990-е гг.

Проблема психологии народа в ХХ веке, подходы и направления

Проблема психологии народа, но совсем в ином ключе, не так, как это было у Лацаруса – Штейнталя и В. Вундта (тем более у Г. Г. Шпета), в 1930-е гг. оказалась в центре нового научного направления, появившегося в американской социальной антропологии, – школы «Культура и личность ». Это направление родилось на стыке психоанализа, функционализма Б. Малиновского и исторической антропологии Ф. Боаса. И это была попытка понять и объяснить особенности культуры, исходя из психологии человека. Культура – это некая абстракция, подлинной эмпирической материей является лишь личность, ее-то и необходимо исследовать. Все явления культуры должны выводиться из психологии человека. «Культура – это индивидуальная психология, отброшенная на большой экран, получившая гигантские пропорции и большую длительность во времени», – этот тезис, выдвинутый Рут Бенедикт в 1934 г., С. А. Токарев представил как кредо школы «Культура и личность», а саму школу назвал этнопсихологическим направлением в американской этнологии [4]. Возглавил это направление, что показательно, не антрополог, а психиатр – точнее, психоаналитик – Абрам Кардинер. В рамках этого направления предметом исследования стала «базовая / модальная личность», или национальный характер, как ключ к пониманию той или иной культуры. Вопросы же психологии личности решались сугубо в психоаналитическом ключе: чтобы понять, как строится базовая личность (национальный характер), надо исследовать детство – детство выступало в роли «демиурга» культуры (Токарев 1978).

От школы «Культура и личность» берет свои истоки современная психологическая антропология , которая в 1950–1960-е гг. пересматривает основные представления об отношениях личности и общества. Психологическая антропология отказывается от идеи примата личности над культурой, от пансексуализма Фрейда (но не от основных положений психоанализа) и сосредотачивается на механизмах социализации, на «культурных моделях» поведения и инкультурации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: