Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования

- Название:Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-7873-1594-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И он слушается ее, сам будто превращается в «заюшку» песни (то есть словно оказывается внутри песни) и бежит «из плена горького»:

«Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запасено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевою чертою лагеря, под большою пихтою, которую для верности еще отметил особою зарубкою. Туда, по проторенной среди сугробов пешеходной стежке он и направился. Была ясная ночь. Светила полная луна. Доктор знал, где расставлены на ночь караулы, и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелою рябиной часовой издали окликнул его и, стоя прямо на сильно разогнанных лыжах, скользком подъехал к нему.

– Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори порядок.

– Да что ты, братец, очумел? Свой. Аль не узнал? Доктор ваш Живаго.

– Виноват! Не серчай, товарищ Желвак. Не признал. А хоша и Желвак, дале не пущу. Надо всё следом правилом.

– Ну, изволь. Пароль – «Красная Сибирь», отзыв – «Долой интервентов».

– Это другой разговор. Ступай куда хошь. За каким шайтаном ночебродишь? Больные?

– Не спится и жажда одолела. Думал, пройдусь, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженых, хочу пойти, пожевать.

– Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. Три года колотим, колотим, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный. Аль мне жалко?

И так же разгоняясь все скорее и скорее, часовой с сильно взятого разбега, стоя отъехал в сторону на длинных свистящих лыжах и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше за тощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. А тропинка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине.

Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня:

– Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка.

Ночь была ясная. Светила луна. Он пробрался дальше в тайгу к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря».

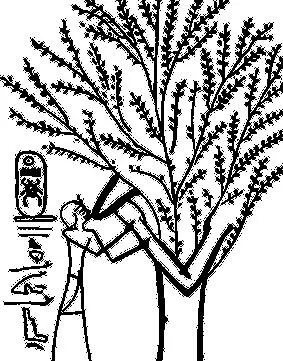

Древоподобное изображение Изиды (с рукой и грудью) и Тутмозиса III, настенная живопись (прорисовка). Фивы, гробница Тутмозиса III

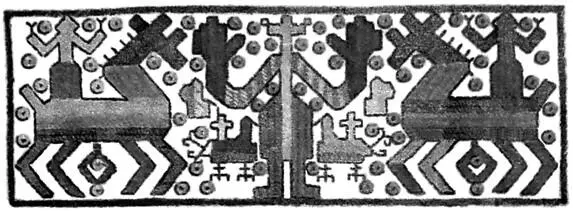

Мы видим, как Юрий Живаго молится «хозяйке зверей» и как ее образ совпадает для него с Ларой (две заснеженные ветки рябины – большие белые руки Лары). (Существует, кстати сказать, немало изображений неолитических богинь, а также богинь более поздней эпохи с поднятыми руками. И часто возле этих рук мы видим двух зверей или птиц. Но и сами эти поднятые руки уже символизируют некую звериную или птичью пару.)

Богиня Мокошь (предположительно). Русская народная вышивка

И луна недаром светит Юрию Живаго в этой сцене, она – принадлежность богини. И еще: «Увидел рябину в ягодах мороженых, хочу пойти, пожевать». Разве это не осел-Луций из Апулея, спасение которого состояло в том, чтобы пожевать розы? Примечательны также слова: «Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы». Рябина, с одной стороны, лишь часть природного, неодушевленного мира, с другой стороны, живая личность (Лара) – и потому может подать герою знак. Тут будет нелишне вспомнить Пушкина – со всеми его подающими знак (например, кивающими головой) неживыми существами. Но в это мы сейчас углубляться не будем, а помянем лучше Бабу-Ягу.

Как показал Владимир Яковлевич Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» (1946), герой сказки, попадая в лес (в стихию!), должен войти в «избушку на курьих ножках» (в зверя!) и встретить там Бабу-Ягу («хозяйку зверей», Изиду! – И. Ф. ). Герой не может просто обойти эту избушку и отправиться дальше. Избушка стоит на границе царства жизни и царства смерти. Или скажем так: царства повседневности и царства волшебного, потустороннего. Баба-Яга, несмотря на свой устрашающий внешний вид, нередко помогает герою. Она – хозяйка леса и хозяйка зверей и птиц («Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом – вдруг, откуда только взялись, – набежали всякие звери, налетели всякие птицы»). Она дарует жизнь и смерть, она одновременно и богиня смерти, и богиня жизни – хозяйка жизни и смерти.

За сказками о переходе в иное царство с помощью Бабы-Яги стоит первобытный обряд посвящения. Смысл обряда состоит в том, что посвящаемый подросток или юноша должен умереть, а затем родиться заново – подобно герою сказки, спрыснутому сначала мертвой, а затем живой водой.

Юноша должен раствориться в какой-либо стихии (в основе жизни), а затем заново из нее собраться, составиться. Он должен быть поглощен, съеден мифическим зверем, а затем ожить, став в результате этого сам зверем. Он должен войти в «хозяйку зверей» как мужчина, а затем от нее же родиться как ее дитя.

После прохождения обряда подросток превращается во взрослого мужчину-охотника. Обряд дарит ему «книгу жизни»: теперь он может распознавать приметы, читать следы. Он понимает звериный и птичий язык. Прошедший обряд обретает власть над миром, а это и есть свобода.

Говоря о власти над миром, я имею в виду не такую власть, к которой стремились Александр Македонский или Наполеон, а такую, какую ощутил, например, Петя Ростов в романе Толстого «Война и мир», когда весь внешний мир вдруг вошел в его внутреннюю музыку:

«Петя стал закрывать глаза и покачиваться.

Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.

– Ожиг, жиг, ожиг, жиг… – свистела натачиваемая сабля.

И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, – каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145573/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik.webp)