Вячеслав Шестаков - Русский серебряный век: запоздавший ренессанс

- Название:Русский серебряный век: запоздавший ренессанс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-906980-06-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Шестаков - Русский серебряный век: запоздавший ренессанс краткое содержание

Русский серебряный век: запоздавший ренессанс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но помимо этой внешней причины, существовали и внутренние, собственно российские проблемы. Культура Серебряного века основывалась на напряженном противостоянии античного, языческого начала, с одной стороны, и духовной религиозной культуры, которое принесло русское религиозное Возрождение. Поэтому античность становилась моделью русского характера, русской культуры. Показательно в этом отношении небольшая заметка Дмитрия Мережковского на смерть Ницше, опубликованная в журнале «Мир искусства». В ней Мережковский писал о Ницше: «Нам, русским, он особенно близок. В душе его происходила борьба двух богов или двух демонов, Аполлона и Диониса, – та же борьба, которая вечно совершается в сердце русской литературы, от Пушкина до Толстого и Достоевского. Недаром Ницше называл этого глубокого человека, как он однажды выразился о Достоевском, своим главным и даже единственным учителем в области познания души человека» [15] «Мир искусства», № 17–18, 1900. С. 100.

.

Начало дискуссии о характере античной культуры положил философ Владимир Соловьев в своей работе «Жизненная драма Платона» (1898). Характерно, что он, как это видно уже из названия, считает философию и жизнь Платона драмой, связанной со смертью Сократа. Этот трагизм, по его мнению, заключается в противоречии между идеальным характером философии Платона, его принципом «рождения в красоте», и практическим, чисто жизненном складом его ума и характера. «Диалоги Платона, – писал Соловьев , – выражают, конечно, его философский интерес и философскую работу его ума. Но свойство самого философского интереса, очевидно, зависят также и от личности философа. Для Платона философия была жизненною задачей. А жизнь для него была не мерная смена дней и годов умственного труда, как, например, для Канта, а глубокая и сложная, все его существо обнимающая драма. Развитие этой драмы отразилось и увековечилось в его диалогах. Итак, сам Платон как герой своей жизненной драмы – вот настоящий принцип единства Платоновских творений, порядок которых естественно определялся ходом этой драмы» [16] Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., Искусство. 1991. С. 164–165.

. Комментируя это высказывание, В. Ф. Асмус в своей книге о Соловьеве отмечает сходство и близость русского мыслителя платоновскому типу мировоззрения. [17] Асмус В. Ф. Владимир Соловьев. М., Прогресс. 1994. С. 84.

Неоплатонизм Соловьева лучше всего виден в его философии любви. Соловьев многие идеи своей теории любви заимствует из Платона. Например, он развивает платоновскую идею об андрогинной природе человека, о совмещении в идеальной, целостной личности двух начал – мужского и женского. «В эмпирической действительности человека, как такового, вовсе нет – он существует лишь в определенной односторонности и ограниченности, как мужская и женская индивидуальность. Но истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих. Осуществить это единство или создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою рознь и распадение, – это и есть собственная ближайшая задача любви» [18] Соловьев Вл. Сочинения в 2-х томах, т. 2, М., 1988. С. 513.

.

Следует отметить, что Соловьев видел в любви два начала: природное и идеальное и рассматривал процесс любви как восхождение и нисхождение или, говоря словами Платона, Афродиту небесную и Афродиту земную. В конечном счете, в любви возрождается идеальное начало, которое связано с образом вечной Женственности. Именно это придает любви те проблески нездешнего блаженства, «веяние нездешней радости», которую испытывает каждый человек, испытавший когда-либо любовь. Это же объясняет и любовные страдания, они связаны с желанием человека удержать удаляющийся от него образ идеального начала.

Любовь у Соловьева – это не только воссоединение двух противоположных человеческих начал: Мужского и Женского, но и слияние индивидуальной души с Мировой душой, которая ассоциируется у него с образом вечной Женственности, с Софией. Этот культ вечной Женственности – поэтический элемент в учении Соловьева. Оценивая его, Н. Бердяев приводит следующее критическое замечание: «У Вл. Соловьева очень интересна религиозно-философская концепция мировой души – как вечной женcтвенности. Против Соловьева можно было бы возразить, что это слишком мужская философия и религия. Для женщин эротическое отношение к божеству должно окрашиваться в цвет культа вечной мужественности. Не обращается ли божество разными своими сторонами к разным человеческим полам?» [19] Бердяев Н. Метафизика пола “Перевал”, 1907, № 5.

.

В своей работе Соловьев наметил, хотя подробно и не развил, целый ряд философских проблем: об отношении любви к смерти и бессмертию, о связи любви с красотой. Для него любовь – это путь к индивидуальному бессмертию, к завоеванию вечности, поскольку она – единственный мост, связующий человека с другими поколениями.

Нельзя не видеть, что в основе теории любви Соловьева лежал неоплатонизм, правда, глубоко и оригинально переосмысленный. Характеризуя позиции Соловьева, Н. Бердяев писал: «Вл. Соловьев был платоник, и его собственный эротический опыт связан с платонизмом. Таково его учение о Софии, сталкивающееся с учением о личности. Но в своей статье «Смысл любви», может быть, самой замечательной из всего, им написанного, он преодолевает границы безличного платонизма и, впервые в истории христианской мысли, связывает любовь-эрос не с родом, а с личностью. Любовь для него связана не с деторождением и не с бессмертием рода, а с реализацией полноты жизни личности и с личным бессмертием» [20] Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. С. 189–190. Интерес к философии любви Платона был огромным. См.: Каленов П. Любовь по Платону – «Русский вестник», ноябрь, 1896; Лосев А. Ф. Эрос у Платона – «Г. И. Челпанову от участников его семинара в Киеве 1891–1916», М., 1916. Арсеньев Н. С . Платонизм любви и красоты в литературе эпохи Возрождения – «Журнал Министерства Народного Просвещения» 1913, № 1–2.

.

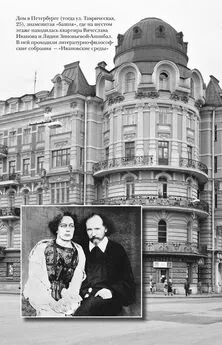

Вслед за Соловьевым и другие русские мыслители Серебреного века обратились к исследованию античности. На эту тему писали крупнейшие мыслители этой эпохи А. Белый, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, Л. Шестов, Н. Бердяев и др. Большинство из них видели в античности извечную борьбу полярных начал, антагонистических образов и идей. Если в XIX-м веке в России существовали лишь традиционные описания греческого искусства, то в начале XX-го столетия начались интенсивные поиски корней античной культуры, попытки ее новой идентификации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: