Светлана Ярославцева - От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический

- Название:От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-05122-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Ярославцева - От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический краткое содержание

От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Граница района Зюзино проходит по оси Севастопольского проспекта, далее по фарватеру русла реки Котловки, осям Нахимовского проспекта, Симферопольского бульвара и Балаклавского проспекта, северной границе территории природного парка «Битцевский лес» до Севастопольского проспекта.

Все четыре района смежны и вместе образуют единый массив, занимающий практически всю долину речки Котловки с ее притоками, ручьями и оврагами. У них единая историческая судьба не только в последние десятилетия, но и в древности.

Историческая память природного рельефа

Многие века, пробивая сквозь суглинки глубокое русло, течет к Москве-реке ее правый приток речка Котёл, называемый нынче уменьшительно Котловка.

Сегодня ее бассейн в среднем и нижнем течениях относится к двум административным округам Москвы. Большая часть, расположенная к западу от среднего течения реки, где она протекает с юга на север и принимает левый приток речку Коршуниху, относится к Юго-Западному административному округу Москвы. Здесь, в бассейне Котла, после массового жилищного строительства 1960–1980-х гг. возникли жилые кварталы, вошедшие в 1991 г. в сегодняшние районы ЮЗАО Котловка, Зюзино, Черёмушки, Академический.

Правый берег реки, текущей здесь почти параллельно Серпуховской дороге (Варшавскому шоссе), и низовье реки, поворачивающей к востоку и неподалеку от пересечения с Серпуховской дорогой впадающей в Москву-реку, относится к Южному административному округу. И русло реки здесь в основном служит границей между двумя округами, разделяя этим историческое единство территории. Но, исследуя исторический процесс возникновения и бытования владений в бассейне Котла, на берегах реки и ее притоков, невозможно разделять его сегодняшними границами районов и округов. В разные времена здесь возникали границы разных владений. И сегодняшние, возникнув в свое время, могут уйти в прошлое.

Забудем на время нынешние границы, познакомимся со всеми владениями, возникшими на территории Котельского бассейна: села Никольское, Троицкое Черёмошки тож, Знаменское Черёмошки тож, Зюзино, сельцо Шаболово и деревня Шаболовка, деревня Волхонка Изютино тож и частично сельцы Кленково, Марково, пустошь Боташова.

Речка носит название Котёл (и левый приток Вздериношка) в межевых книгах уже с 1623 г. и на чертеже 1694 г.

На плане Генерального межевания 1766 г. названия речек изменились – Котёлка и левый приток Коршуниха.

На картах 1848 г. и позже – Котловка и по-прежнему Коршуниха. Эти названия сохранились доныне.

Курганные времена. Самые первые исторически известные жители этих мест – курганные племена. И не только вятические – XII–XIII вв., но и более ранние – дьяковской культуры.

К ним археологи относят Нижне-Котловское городище железного века (VII в. до н. э. – VII в. н. э.). В низовье речки, где она, обогнув деревню Нижние Котлы, пересекала Серпуховскую дорогу (позже Варшавское шоссе), в речку впадал небольшой правый отвершек. Здесь, на правом берегу, на высоком, крутом, уже не сохранившемся мысу между двумя оврагами (Котла и его правого отвершка), было найдено Нижне-Котловское городище.

Его открыл и обследовал (1893 г.) геолог Н.О. Криштафович. В городище были найдены: черепки горшков, сделанных от руки; бронзовая, витая из проволоки гривна, в окружности 5 вершков (возможно, детская); в нижних наслоениях – костяное острие, длиной в 3 1/ 2вершка, заостренное с одного конца; кости рыб, птиц, млекопитающих, часто расколотые – остатки древней еды. По этим находкам Криштафович определил: городище – дьяковского типа 1. Историки и археологи фиксировали, а иногда и исследовали подмосковные курганы еще с середины XIX в. Не все из этих курганов раскапывались, и подавляющего большинства сейчас уже нет. Но все изученные археологические памятники позволяют сказать, что на землях Подмосковья и, разумеется, в Москве жили вятичи. Очень подробно о них написала Т.Н. Никольская в книге «Земля вятичей» 2. Она даже составила карту расположения вятичских курганных комплексов, обозначив цифрами каждый курганный комплекс и определив по ним границы земли вятичей, располагавшейся в бассейне верхней и средней Оки и реки Москвы.

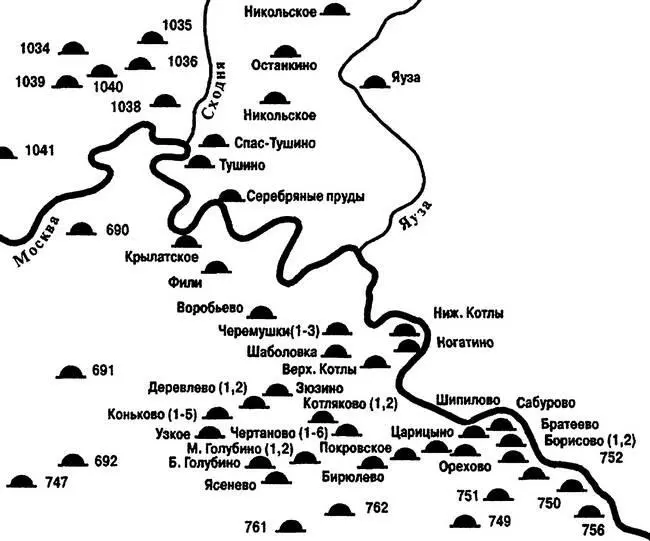

На фрагменте этой карты вместо цифр я поставила названия селений, близ которых расположены курганные комплексы Москвы и ее окрестностей. Как видно, курганы оказались около многих селений: Зюзино, Шаболовка, Черёмушки, Деревлёво и Коньково, Верхние и Нижние Котлы, Чертаново, Котляково, Покровское, Бирюлёво, Узкое, Ясенево, Большое и Малое Голубино, Фили, Воробьёво, Нагатино, Шипилово, Борисово, Братеево, Царицыно, Орехово. Кое-что, правда, упущено. В частности, на карту не нанесены курганы у селений Волхонка, Красново, Брёхово, Беляево, Тёплые Станы, Битцы, Тропарёво, Очаково, Никулино, Немчиново, Каменная Плотина, Спасское, Сетунь, Давыдково, Матвеевское, Зябликово, которые упомянул известный археолог О.Н. Бадер. (Называю только ближайшие к столице, южнее реки Москвы.)

Фрагмент карты курганных комплексов южного Подмосковья

Ученые пришли к выводу, что курганные комплексы являются, по сути, деревенскими кладбищами. Значит, близ каждой курганной группы существовало селение вятичей. А деревеньки были крошечные, две-три избы, не больше десяти. Вятичи жили крупными семьями, в нескольких километрах одна от другой. Курганные захоронения распространились среди вятичей к XII в., вытеснив погребение на столпах, на путях. Значит, все курганные захоронения можно относить к XII в. и позже 3.

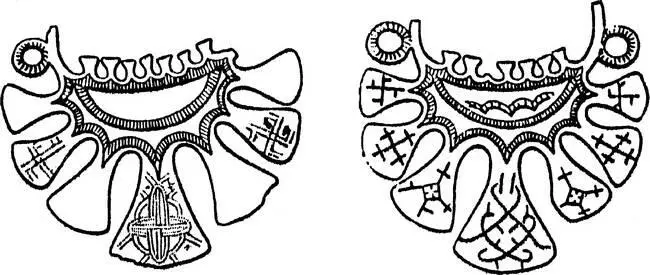

Височные кольца из кургана № 8 курганного комплекса «Зюзино-1»

Несколько веков вятичи недвижимо жили в лесах своей жизнью, сопротивляясь поглощению соседними княжествами. Маститый археолог Б.А. Рыбаков, разбирая как пример поздние височные кольца с орнаментом из зюзинского кургана № 8, отмечал, что височные семилопастные кольца – один из основных отличительных признаков вятичей – на протяжении XII–XIV вв. менялись по форме, но одновременно на всей вятичской территории. Около трех десятков городов на земле вятичей занимались производством украшений в ремесленных мастерских, и это создавало «устойчивость и традиционность местных вкусов на протяжении нескольких столетий» 4.

Сведения почти по всем курганным группам собрал из разных источников и классифицировал в 1947 г. О.Н. Бадер 5.

В Верхнекотловском курганном могильнике, который находился у дачи Верещагина, за деревней Нижние Котлы, на правом берегу реки Москвы, раскопки проводились в 1909 г. Д.Я. Самоквасовым 6. Здесь были найдены золоченые и сердоликовые бусы, орнаментированные перстни, кольца и горшки, а также «простые», более ранние, семилопастные височные кольца, характерные для вятичских курганов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Светлана Семенова - Заоблачность. Легенда о долине Вельдогенериуса [litres]](/books/1065407/svetlana-semenova-zaoblachnost-legenda-o-doline-v.webp)