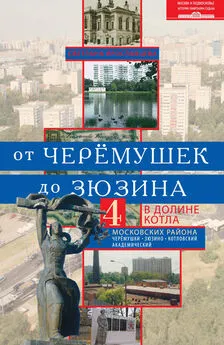

Светлана Ярославцева - От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический

- Название:От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-05122-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Ярославцева - От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический краткое содержание

От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. Четыре московских района: Черёмушки, Зюзино, Котловский, Академический - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По правому берегу Коршунихи и по обе стороны Котла располагались земли села Никольского. На правом берегу Котла, где ныне Коробковские сады, находилась деревня Елистратьева.

На ручье, протекающем через Коробковские сады, существует каскад прудов. В устье Елистратьевский ручей делится на два потока, расширяющие болотистое низовье.

Там, где когда-то было древнее село Никольское, насыпана гора грунта, вынутого при проходке метро, на которой устроен горнолыжный спуск. Глядя на вершину этой насыпи, можно только в воображении увидеть, что один из древнейших московских храмов – храм Святого Николы – стоял там, на высоком берегу, среди нынешней промзоны.

Место его нахождения, с любезного разрешения археологов С.А. Смирнова и С.З. Чернова, можно увидеть на иллюстрациях к их работе.

Это самое древнее селение в окрестности, с самым древним храмом. С него и стоит начать знакомство с историей территории районов.

Котельские древности

История владельческой дачи. Ранние упоминания в летописях, относящиеся к 6898 (1390) г., связывают речку Котёл и стоявший у Котла храм Святого Николы, бывший местом торжественной встречи почетного гостя: «Тоя же зимы прiиде Кипрiанъ митрополитъ въ Кiевъ изо Царяграда, от патрiарха благословенъ… на Кiевъ и на всю Русь… и прiиде къ Москве в великое говѣние, на Средокрестной недѣлѣ…

И срѣте его самъ князь велики Василей Дмитреевич съ матерiю своею великою княгинею Евдокѣею, и з братьею, и з бояры, и со всѣми христiаны, на Котле, и благословися отъ него съ матерiю своею, и з женою своею, и з братьею, и з бояры, и со всѣми христианы, и бысть радость велiа и поидоша въ градъ Москву…

И облечеся въ святителскiй санъ Кипрiанъ митрополитъ у Николы у Стараго, и поиде во градъ Москву съ кресты, съ священным събором, къ пречистѣй Богородицѣ, и сѣлъ на своемъ столе митрполстѣмъ… 11

В лето 6912 июня в 22 [июнь 1405 г.]… Кипрiанъ митрополитъ отпустилъ в Новгородъ Ивана архiепископа, а былъ [Иоанн] на Москве въ поиманiи 3 лѣта и 6 мѣсяцевъ, а сидѣлъ в манастырѣ у Николы у Стараго» (6909–6912, январь 1402 – июнь 1405 г.) 12.

В 1543 г. 21 декабря в Жалованной льготной грамоте великого князя Ивана IV Васильевича архимандриту Симонова монастыря Савве на все монастырские владения было упомянуто и Ратуева стана село Никольское на Котле и пожалованы «лготы ото всех своих пошлин на два года… А в те им два года теми своими крестьяны делати церковь…», которая к тому времени обветшала 13.

Неожиданный путь встречи крымских гонцов, следовавших по Серпуховской дороге, описан в «Разрядной книге 1638 г.»: 23 мая 1638 г. гонцов ждали у Калужских ворот – «за Москвою рекою по Колужской дороге…

Боярин князь Андрей Ондреевич Голицын с полчаны своими стоял по Колужской дороге у Крымского двора и от Крымского двора по Колужской дороге до повороту с Колужские дороги на Серпуховскую дорогу на Котёл для тово, что крымские гонцы с приставом с Котла ехали на Колужскую дорогу.

Боярин Борис Михайлович Салтыков стоял с повороту Колужские дороги до Котла, а полчаня ево стояли по полю по обе стороны дороги.

Окольничей Михайло Михайлович Салтыков стоял на Котле, а полчане ево стояли по Котлу и за Котёл по Серпуховской дороге» 14.

Дорога от Калужской до Серпуховской дороги проходила по земле сельца Шаболова между оврагами двух речек – Котла и его притока Вздериношки – и вела к селу Никольскому. Дороги вдоль Котла и за Котёл хорошо видны на «Чертеже земель разных владельцев у села Зюзина. 1694 г.», который представлен на стр. 21 и описан ниже в главе о Знаменском Черёмушках, потому что стал результатом полувековых споров, завершившихся при владельце сельца Черёмошья боярина П.И. Прозоровского.

За этим чертежом, который был недоступен много лет, таилась загадка, речь о которой в следующей главе. А сейчас о селе Никольском.

Вотчиной Симонова монастыря была земля, расположенная у слияния Котловки и Коршунихи между руслами речек. А выше правого отвершка Котла, где была устроена запруда, она располагалась по обе стороны Котла и вдоль левого берега отвершка доходила до Серпуховской дороги. До XVII в. вотчиной значилось село Никольское с храмом Святого Николы, в 1623 г. записана запустевшая деревня Котельская, с давно отсутствующим храмом, в 1627–1629 гг. – уже пустошь, что было сельцо Никольское, по обе стороны речки Котла («пашни наездом пахано середние земли 20 чети да перелогом и лесом поросло 210 чети в поле, а в дву потому ж»).

По левому берегу Коршунихи и ниже, по левому берегу Котла, располагались земли Даниловского монастыря, а по правому берегу Котла – земли деревни Котёл Дворцовой Коломенской волости (в межевой книге 1623 г., в описях документов Дворцового ведомства 1675–1677 гг. название этой деревни писалось в единственном числе, как и у речки, на которой она стояла и от которой происходило название деревни).

Рядом с этой вотчиной Симонова монастыря, выше по реке, по обе стороны Котла, находилось сельцо Козино а Копытово тож, расположенное между сельцом Никольским и деревней Елистратьевой. И на чертеже 1694 г. отмечена граница – овражек – между землями сельца Козина и деревни Елистратьевой. Сельцо Козино – самое раннее в этих местах владение Прончищевых.

До 1628 г. поместьем владел Осип Яковлев сын Прончищев, а затем сельцо перешло к его сыну Афанасию.

Осип Яковлев сын Прончищев – внук Ивана Васильевича Прончища, выехавшего из Польши на службу к великому князю Ивану III Васильевичу. Начав службу в 1613 г. воеводою в Галиче, О.Я. Прончищев был позже головой в Казани, в Калуге, послом в Швеции, объезжим головой по Москве, воеводой в Уфе (1618–1622). Позже – переписчик в Кевроли, посол в Крыму (1625), где он имел чин стольника.

Сын его Афанасий Осипов сын Прончищев как московский дворянин упомянут в боярской книге 1625–1626 гг. В 1628 г. назначен был «укладчиком» для царских походов. Доверенное лицо.

Он сумел использовать свое положение и в том же 1628 г. увеличил доставшееся ему от отца поместье.

Тем же 1628 г. Афанасий Осипов сын Прончищев записан владельцем поместья – деревни Елистратьевой а Ристово и Рылеево тож, расположенной южнее Козина, выше по Котлу («в деревне двор помещиков, в нем деловые люди, двор прикащиков, да два двора деловых людей, да двор бобыльский, лесу непашенного по Большой Серпуховской дороге и по другой стороне речки Котла по князь Богданов рубеж Долгорукова, по дорожку, что ездят от Зюзина на Сарафановскую пустошь, 10 дес.»). Деревня Елистратьева оказалась старым поместьем Афанасия, подтверждением чего стала память из Поместного приказа, выписанная дьяком Венедиктом Маховым. В той же памяти дьяк Венедикт Махов подтвердил и переход Афанасию отцовского поместья, сельца Козина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Светлана Семенова - Заоблачность. Легенда о долине Вельдогенериуса [litres]](/books/1065407/svetlana-semenova-zaoblachnost-legenda-o-doline-v.webp)