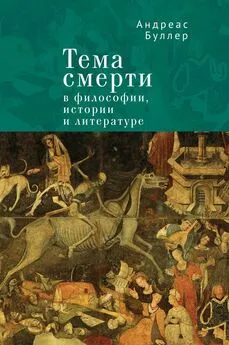

Андреас Буллер - Тема смерти в философии, истории и литературе

- Название:Тема смерти в философии, истории и литературе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907189-24-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андреас Буллер - Тема смерти в философии, истории и литературе краткое содержание

В оформлении обложки использована фреска в палаццо Склафани, Палермо (XV в.) из серии «Триумф смерти».

Тема смерти в философии, истории и литературе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Преимущество музыкальной интерпретации смерти лежит в том, что она, в отличие от всех других её интерпретаций, доступна для понимания, практически, любому человеку. Ведь даже абсолютно лишённый музыкального слуха человек в состоянии различить «Похоронный марш» Фредерика Шопена от его мелодии «Весенний вальс». Музыка «говорит» на понятном для всех людей языке и вызывает у всех людей, как правило, идентичные чувства и эмоции. Впрочем, это касается также и произведений живописного искусства. Намного сложнее дело обстоит, однако, с литературой, которая, если она написана на чужом языке, доступна человеку лишь в переводе.

Я не мог обойти здесь вниманием литературную традицию смерти, которая оказала сильнейшее влияние на жизнь человека, существенно определив как его восприятие, так и его понимание смерти, в чём мы позже убедимся, анализируя песни и стихи Максима Горького о героический смерти. Кроме работ Горького мы обратимся также и к повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Здесь можно было бы также назвать сотни и сотни самых различных литературных трудов, которые в какой-то степени затрагивали тему смерти, но подобная попытка превратит нашу работу в бесконечный список произведений о ней. Специфическое качество литературной интерпретации смерти заключается в том, что она в состоянии ярко и эмоционально описать пережитые человеком критические, кризисные и трагичные, одним словом, «предсмертные» фазы. Никакой историк не в состоянии с такой эмоциональностью и достоверностью описать и передать царившую в России весной 1918 года общественную атмосферу, как это удалось сделать русскому писателю Ивану Бунину , который сравнивает свою охваченную революцией Родину с… «домом покойника»:

«Случилась великая смерть и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только – временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные» 23 23 Бунин И. А. Окаянные дни (сборник). Запись «Ночь на 24 апреля». М.: Молодая гвардия, 1991.

.

Праздная толпа, грызя подсолнухи и шатаясь из комнаты в комнату, пока ещё только присматривалась к его покоям, которые в скором времени будут завалены трупами миллионов людей. В июле 1918 года будет расстреляна царская семья, в стране развернётся кровавая Гражданская война, за которой последует затянувшийся на десятилетия «красный террор». Бунин всего этого пока ещё не знает, но он уже предчувствует приближение великой беды: «Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным, но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование…» 24 24 Бунин И. А. Окаянные дни (сборник). Запись «Ночь на 24 апреля».

Такая же «необъятная могила» развернулась в сентябре 1940 год перед глазами другого мыслителя – Вальтера Беньямина , который вынужден был покончить свою жизнь самоубийством. В последний год своей жизни Беньямину удаётся сделать наброски своих знаменитых тезисов «О понятии история» 25 25 Об этом пишет Вольфрам Айленбергер в своей книге «Время чародеев. Великое десятилетие философии 1919–1929»: Eilenberger, Wolfram: Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919–1929; Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2018. В своей книге он описывает жизнь и творчество не только Беньямина, но и Хайдеггера, Виттгенштейна, Кассирера.

, в которых тема смерти играет исключительно важную роль.

Это звучит парадоксально, но, хотя смерть, по своей сути, есть не-существование , напоминать о себе она может только в момент существования . Это означает, что также смерть принципиально зависима от существования , только во время которого она может «напоминать» и «заявлять» о себе. Когда мы говорим о «напоминаниях» смерти, мы, как правило, имеем в виду акт прощания с умершим. Надо сказать, что этот акт преследует две друг другу принципиально противоречащие цели: с одной стороны, прощание с умершим преследует цель устранения останков умершего, с другой, этот акт является попыткой сохранить вечную память о нём. Две эти, друг другу явно противоречащие, цели своеобразным образом переплелись в одном и том же акте – акте захоронения, что очень точно отразил русский язык. Старославянское «хранити» означает как прятать / скрывать, так и сохранять / уберегать. Замечу, что в немецком языке момент «сохранения» или «вечного хранения» в слове «похоронить» (нем. begraben, bestatten, beerdigen, beisetzen) не проявляет себя с такой чёткостью, с какой он проявляет себя в русском языке. В немецком языке акценты ставятся, скорее, на устранение останков умершего. Подобные лингвистические вариации подчёркивают культурные особенности в восприятии феномена смерть.

Язык, однако, не только разделяет, но и объединяет людей, что убедительно доказывают созданные ещё древними культурами мифы о смерти, которые остаются понятными и доступными и современному человеку. Более того, мифологическую интерпретацию смерти, разумеется, в её модернизированной форме, до сих пор акцептирует значительная часть человечества, которая верит в «жизнь после смерти» или же в «воскрешение умерших» и «переселение души».

Несмотря на то что слово «мифологический» несёт в себе негативный оттенок, ибо ассоциируется с фантастическим, нереальным и выдуманным, я употребляю его здесь исключительно в позитивном смысле, учитывая тот бесспорный факт, что мифология сыграла очень важную роль в процессе познания такого сложного феномена как «смерть». Ведь именно мифологии удалось впервые антропологизировать и конкретизировать смерть, сделав её объяснимым, доступным и понятным явлением. Поэтому для нас очень важно обратиться к анализу мифологической интерпретации смерти, которая внесла значительный вклад в её понимание и осознание.

«Таллиннская пляска смерти» церкви Святого Николая в Таллине – изображение XV века из серии т. н. «Плясок смерти»

3

Мифологические образы смерти

Интервал:

Закладка:

![Андреас Грубер - Сказка о смерти [litres]](/books/1081662/andreas-gruber-skazka-o-smerti-litres.webp)