Дмитрий Калюжный - Другая история литературы

- Название:Другая история литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-7838-1036-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Калюжный - Другая история литературы краткое содержание

В каждом обществе литература развивается по своим законам. И вдруг — парадокс: в античности и в средневековье с одинаковой скоростью появляются одинаковые приёмы, темы, сюжеты, идеи… Стилистический анализ произведений литературы показывает столь многочисленные параллели в стилях разных эпох, что иначе, как хронологической ошибкой, объяснить их нельзя. Эпохи совмещаются!

В книге, написанной в занимательной форме, и с огромным количеством литературных иллюстраций рассмотрены примеры человеческого творчества от возникновения письменности и до наших дней. Читатель сам увидит, как развивалось человечество, и поймёт, что история наша более сложна, чем это принято думать.

Для широкого круга образованных читателей.

Другая история литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако писатель должен опираться на опыт предшествующих поколений. Проявляется это, во-первых, в том, что писатель III века ссылается на писателя II века, писатель II века — на писателя I века и т. д. Понятно, что в пределах одного века это происходит само собой (хотя иногда оказывается, что старики ссылаются на молодых), а другие ссылки в пределах регрессного трака могут оказаться фальсификацией. Во-вторых, дело не только в упоминаниях предшественников, но и в идеях. Писатель, как и философ, опирается на идеи живших до него мыслителей, развивает их, усложняет и т. п. Но в традиционной нашей истории, оказывается, «усложнение» может происходить и помимо воли философа, как бы через его голову.

Что же за историю нам придумали? Иероним (IV век) знает Евсевия (III век), Евсевий знает Оригена (ок. 185–253/54), Ориген, наверное, знает Лукиана (ок. 120–190), а Лукиан — Плутарха (ок. 45 — ок. 127). [3] В нашей книге вы можете увидеть, например, для Плутарха разные даты жизни: ок. 45 — ок. 127, или 46–127, потому что в разных случаях мы брали их из разных справочников. Такая ситуация со многими «древними».

Но Иероним (линия № 5) о Цицероне или Лукиане (линия № 6–7 «римской» волны) уже вряд ли слышал. Так каким же образом получилось, что сатира Лукиана понятна Эразму Роттердамскому (1469–1536, линия № 7–8) и близка ему, а Иерониму не понятна и не близка? Наш ответ: это произошло в результате хронологических подтасовок. На самом деле Иероним жил раньше и Лукиана, и Цицерона, а потому их и не знал!

Давайте-ка разберемся и с этим. Надо привыкать к тому, что мир сложный. А чтобы вам было удобнее следить за ходом наших рассуждений, имейте в виду, что в конце книги помещена страничка с синусоидами.

Ф. Зелинский пишет в книге «Соперники христианства»:

«Ученые с давних пор забавляются развенчанием Цицерона как философа, отыскивая греческие источники его философских сочинений, которых он, к слову сказать, и не выдавал за оригинальные; такими источниками называют Антиоха, Филона, Посидония, Панэтия, Клитомаха и много других».

Наша гипотеза отводит Цицерону (106–43 до н. э.) место на линии № 6 «римской» волны, до чумы 1347–1350 годов, скорее всего, в начале XIV века. Философы-стоики Панэций (ок. 185–110 до н. э.) и Посидоний (ок. 135–51 до н. э.), а также Филон Александрийский (30 до н. э. — 50 н. э.) и Клитомах (II век до н. э.) должны быть деятелями Возрождения (известного также как эллинизм) конца XIV — начала XVI веков. Вдаваться в суть учений этих философов нам тут нет надобности, нам важно, что Цицерон не ссылается на упомянутых авторов (иначе не было бы смысла в этих разоблачениях).

Считается, что он был эклектиком, но это означает в рамках нашей синусоиды, что в его сочинениях были зерна, впоследствии развитые в различных философских школах. Возникает вопрос: а нет ли у этих авторов ссылок на Цицерона? Если и были, за многие годы «текстологической» работы их убрали.

Конечно, он мог опираться на идеи философов V–IV веков до н. э. (линии № 5–6 стандартной «греческой» синусоиды), а «поздних греков» он знать не мог, или это может оказаться простым совпадением имен. Любой факт может иметь массу интерпретаций. Но сколько же «совпадений» должно быть в реальности, чтобы историки обратили на них внимание?!

А они, услышав о такой замечательной нашей синусоиде, даже обрадовались: вот, говорят, а мы и всегда знали, что история развивается по спирали! Вы только подтвердили это. И с ними можно было бы согласиться, если бы не две крупные (для традиционной истории) неприятности.

Во-первых, авторы средневековья из всех своих «античных коллег» знали только тех, кто жил «параллельно» с ними, или ниже по линиям веков. Например, Данте (1265–1321, линия № 5–6) в поэме «Божественная комедия» упоминает более сотни античных деятелей, но только тех, кто жил в веках не выше линии № 6. Например, Данте не знает Архимеда. И это не секрет: механизмы, изобретенные Архимедом (ок. 287–212 до н. э., линия № 7), и в самом деле не были известны в XIV веке; о них «узнали» только во времена Леонардо да Винчи (1452–1519, линия № 7) и Рабле (1494–1553), который, как мы уже сообщали в Предисловии, пенял антикам вроде Цицерона и Диогена за то, что они «пишут всякий вздор о нашей (французской) королеве».

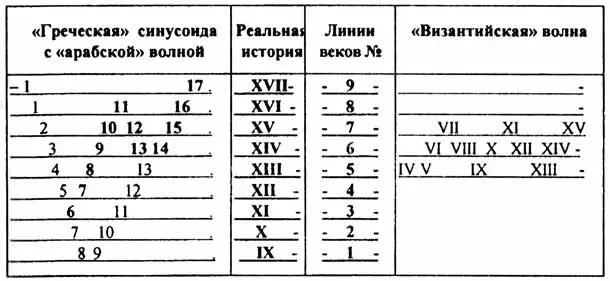

Во-вторых, обнаружились для исторических царств римская, старовавилонская, византийская и арабская «волны» с хорошей корреляцией со стандартной «греческой», а также весьма специфические Ассиро-египетская и Индийско-китайская синусоиды.

«Римская» волна имеет свои сложности (скажем, в показе эволюции искусства она сдвинута вниз относительно «греческой» примерно на пол-линии, а в показе событийности — нет), и требует дальнейшего изучения. «Старовавилонская» и «византийская» волны как бы продляют друг друга. (Полагаем, они представляют собой две части истории Византийской (Ромейской) империи из-за перехода власти от азиатской к европейской династии). Одного этого достаточно, чтобы целиком отказаться от идеи циклического развития человечества. Нет, «история» была сконструирована создателями хронологии, которые в расчетах своих исходили из идеи цикличности.

Чтобы воссоздать историю в подлинном, «объемном» виде, следует свести воедино все траки всех синусоид. Проблема здесь в том, что человечество как-то жило и до «линии № 1», то есть до IX века. Поэтому надо суметь не только сложить из мнимых историй реальную «объемную историю», но и вычленить события, датировку которых традиционная история выполнила правильно. Первоначально синусоиды и волны были обнаружены нами на основе стилистического анализа произведений изобразительного искусства. Пришла пора посмотреть с такой точки зрения и на литературу. Ведь существует мнение, разделяемое очень многими учеными, что качественные уровни словесного и изобразительного искусства должны быть взаимосвязаны. Иными словами, не может быть плохого искусства при хорошей литературе. И то и другое, да еще научные знания, определяет уровень культуры в целом.

И тут мы опять сталкиваемся со странной ситуацией. Древнеримская литература имела какое-то развитие с IV века до н. э., а древнеримское искусство только с I-го. До этого процветало этрусское искусство, но этрусской литературы вообще, видимо, не было, ибо, когда говорят о ней, то имеют в виду лишь отдельные нерасшифрованные надписи. Такая ситуация никак необъяснима, если синхронность развития искусства и литературы является общим законом.

Впрочем, это всего лишь досадная мелочь в объеме всемирной литературы. И анализ литературных памятников позволит нам подтвердить нашу гипотезу о «синусоидах» и «траках», а заодно вы увидите, какие «матрицы» наложены на умы людские с XVII века, какие там завязли негодные стереотипные представления о прошлом нашего с вами человеческого рода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)