Дмитрий Калюжный - Другая история литературы

- Название:Другая история литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-7838-1036-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Калюжный - Другая история литературы краткое содержание

В каждом обществе литература развивается по своим законам. И вдруг — парадокс: в античности и в средневековье с одинаковой скоростью появляются одинаковые приёмы, темы, сюжеты, идеи… Стилистический анализ произведений литературы показывает столь многочисленные параллели в стилях разных эпох, что иначе, как хронологической ошибкой, объяснить их нельзя. Эпохи совмещаются!

В книге, написанной в занимательной форме, и с огромным количеством литературных иллюстраций рассмотрены примеры человеческого творчества от возникновения письменности и до наших дней. Читатель сам увидит, как развивалось человечество, и поймёт, что история наша более сложна, чем это принято думать.

Для широкого круга образованных читателей.

Другая история литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Проверка делом

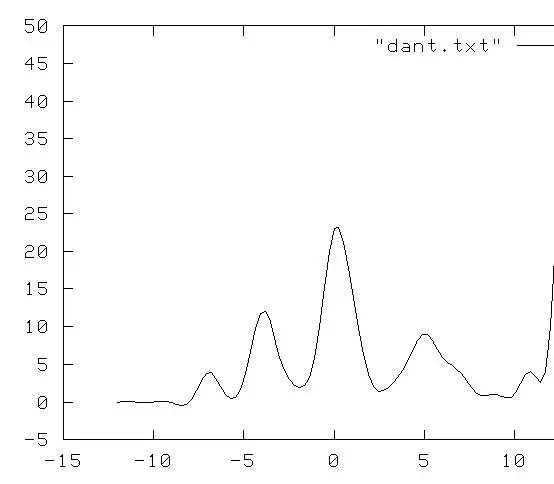

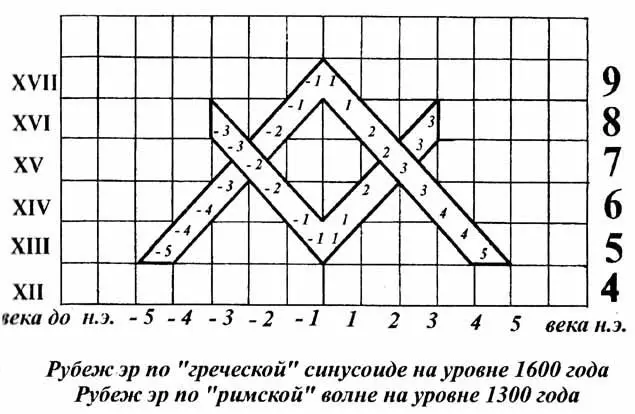

Проверить «синусоиду времён» можно быстрым и оригинальным способом. Давайте возьмем в руки «Божественную комедию» Данте Алигьери (1265–1321, линии № 5–6)), и составим список исторических лиц, упоминаемых в произведении. «Божественную комедию» не зря называют энциклопедией средневековья; здесь перечислено около двух сотен персонажей, в основном реальных лиц.

Если традиционная версия истории верна, то можно ожидать, что многочисленные античные и средневековые знаменитости расположатся на всей шкале времени приблизительно поровну, или с нарастанием от античности ко времени автора.

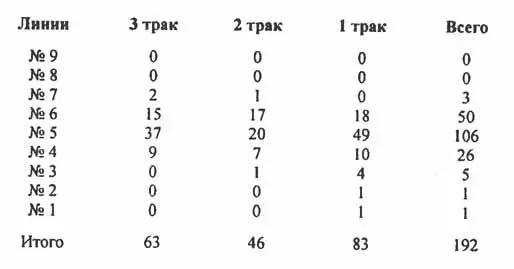

Но этого не происходит. Составив график без учета нашей синусоиды, мы обнаруживаем, что биографические знания Данте имеют очень «неровный» характер. Но еще более поразительной становится эта картина, если расставить упомянутых писателем исторических героев по «линиям веков» нашей синусоиды, с учетом римской, византийской и арабской волн: теперь мы видим три ясных пика.

Причем оказывается, что между пиками пусто, то есть на всех траках выше линии жизни самого Данте он никого не знает! Это может быть только в том случае, если «древние» греки и римляне, жившие в любом веке выше линии № 6, жили позже Данте.

Ведь мы не видим ни одного персонажа на линиях № 7–9 кроме трех человек, которые вполне могли попасть сюда в результате любой случайной ошибки, или их наличие может быть объяснено поздними вставками. В любом случае, равномерного нарастания знаний Данте о прошлом не наблюдается, а «всплески» этих знаний становятся еще «острее».

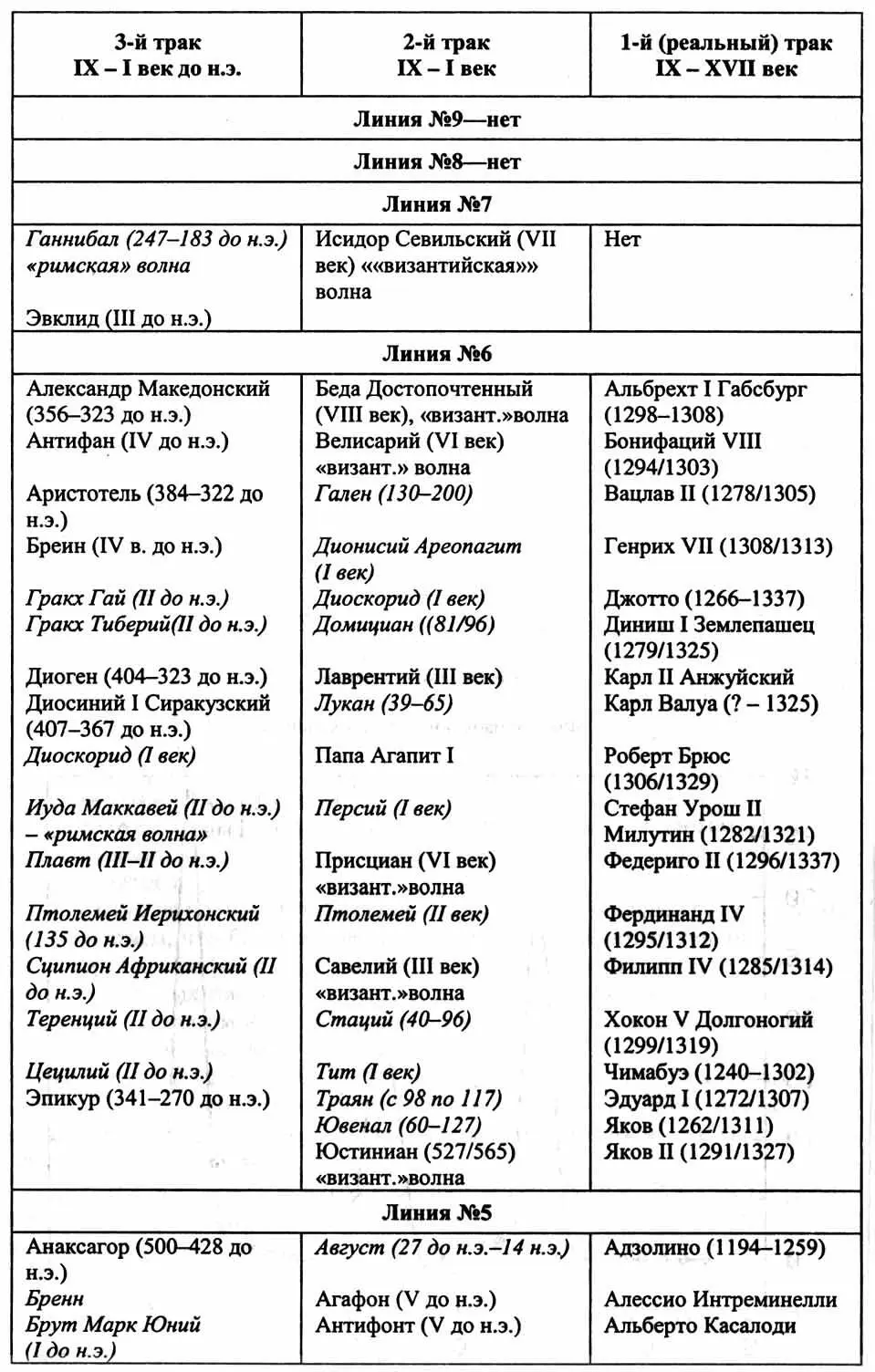

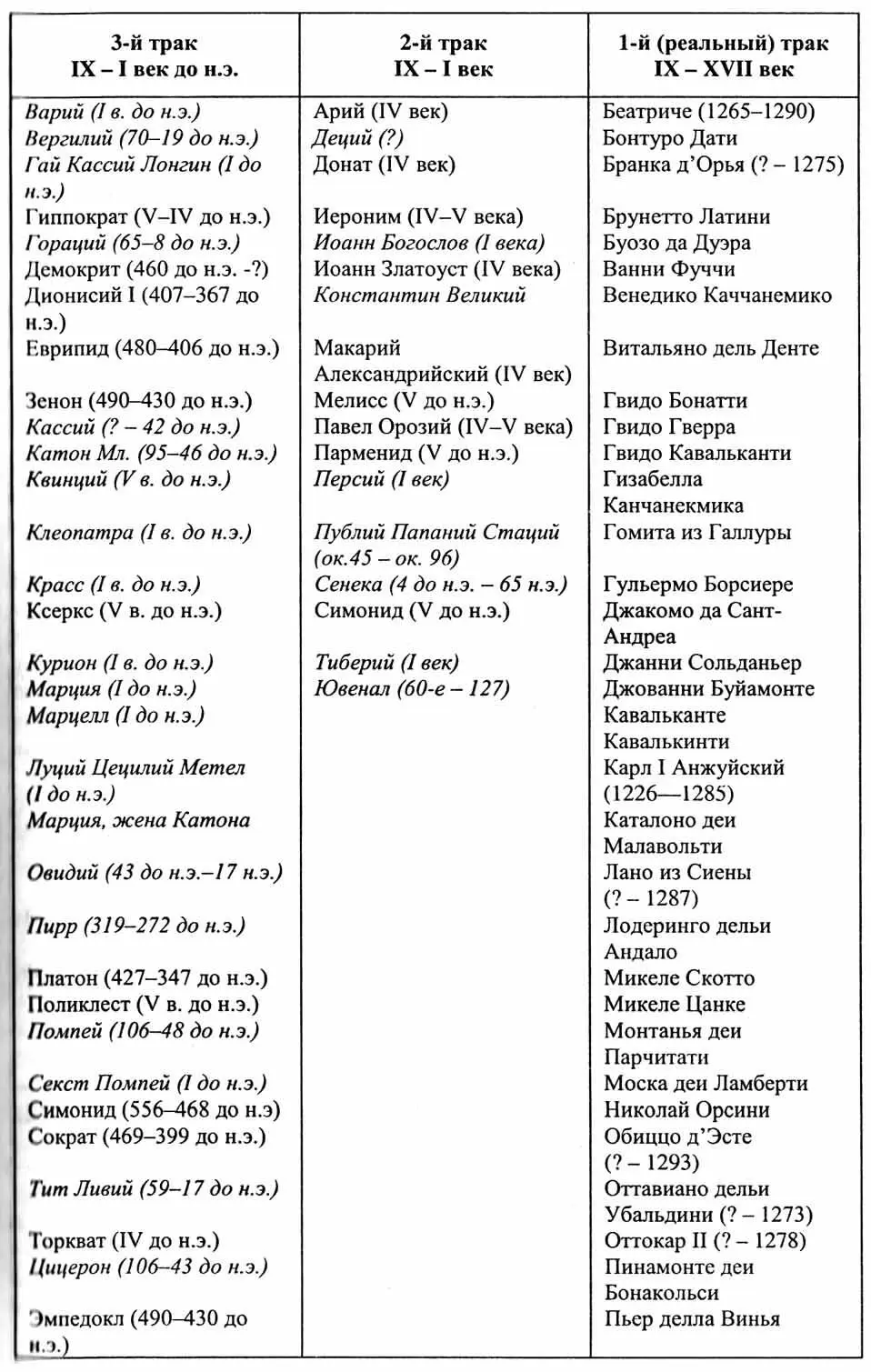

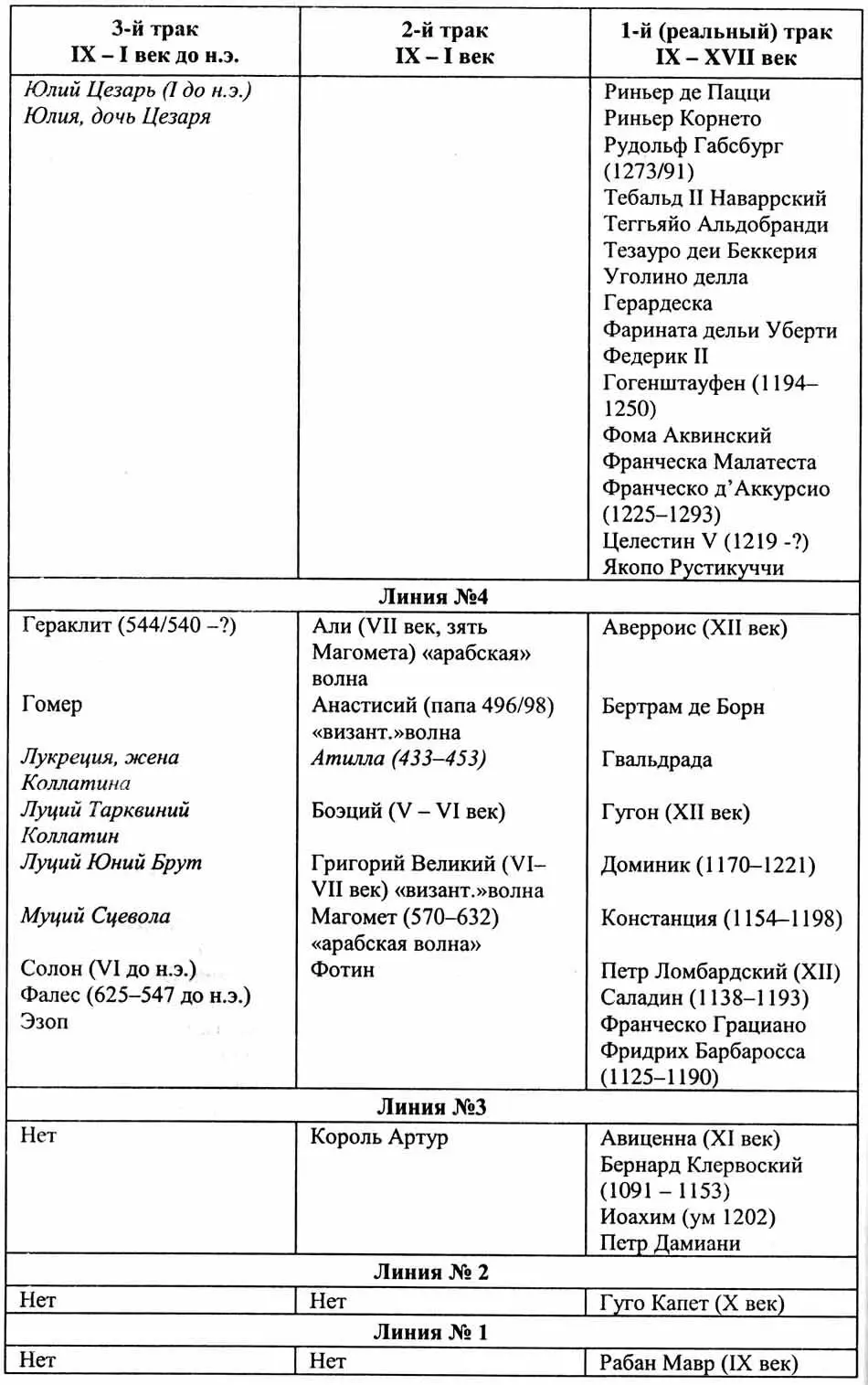

Перечислим же всех его персонажей, расставив их по тракам, выделив героев «римской» волны курсивом.

Распределение упомянутых в поэме Данте персонажей:

По всей шкале времен

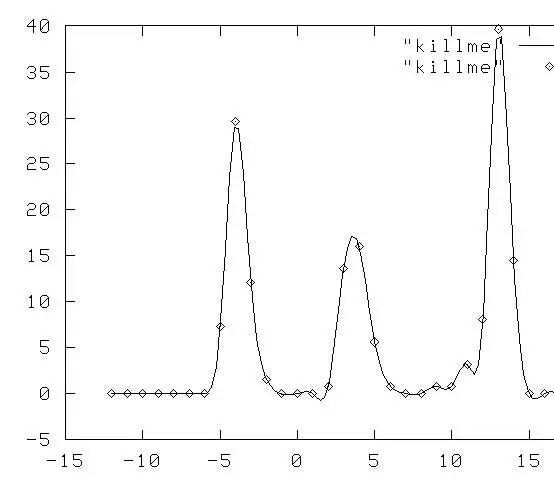

Формализованно по синусоиде

Результат подсчета упомянутых Данте человек по линиям веков приведен в таблице.

Историки возразят, что мы специально сконструировали такую схему, в которой удалось «спрятать» персонажей линий № 7–9 внутри таблицы. Например, все римляне, жившие во II веке до н. э. — II веке н. э. оказались почему-то «современниками» Данте. Отвечаем.

Как показано выше, в рамках традиционной хронологии график распределения персонажей по векам тоже выглядит ненормально. Даже если мы учтем римлян не по «римской» волне, а по стандартной греческой синусоиде, никак это не объяснит нам, почему же Данте, зная этих римлян и упоминая их, не упоминает ни одного грека того же периода. В его списке нет ни Пифагора, ни Гермеса Трисмегиста, и уж совсем удивительно, что нет в нем таких всемирно известных лиц, как Апулей, Архимед, Герон, Гиппарх, Тацит, Эратосфен, и десятков других.

Потому и появилась специальная «римская» волна синусоиды, что «уши» римского анахронизма посреди античной истории очень заметны! Этому совпадению римской истории II–I веков с греческой историей V–IV веков до н. э. сами историки присвоили название «аттикизм».

«АТТИКИЗМ, лит. направление в др. — греч. и отчасти в др. — рим. риторике. Развилось во 2 в. до н. э. как реакция на азианизм, культивировало „подражание классикам“ — соблюдение языковых норм аттич. прозаиков 5 в. до н. э., простоту и строгость стиля. В области стиля А. уступил азианизму, но в области языка одержал верх: имитация языка аттич. прозы многовековой давности осталась идеалом всего позднеантич. греч. красноречия» (из «Литературного энциклопедического словаря».

Что означает этот самый «аттикизм»? А означает он лишь одно: в XVI веке хронологи датировали латинскую культуру Византийской империи предшествовавших XIII–XIV веков как культуру II–I веков до н. э., а греческую ее часть — как культуру V–IV веков до н. э. Так в истории образовался некий «зигзаг»: греческая культура, пройдя свой путь от V до II века до н. э., «уткнулась» сама в себя, но уже в изображении римлян якобы II века, а затем еще и «возродилась» в XIV веке. Объяснить, с какой стати развившаяся культура возвращается к своим истокам трех-четырехсотлетней (!!!) давности, совершенно невозможно, с точки зрения здравого смысла. Но литературоведение, вслед за историей, и здравый смысл превозмогает: вот, говорят, развился такой «аттикизм» вопреки «азианизму», и можно прекращать дискуссию.

Из этой хитрости, придуманной в угоду традиционной истории, развилось и представление об «обходных путях» римской литературы: дескать, Вергилий есть римский Гомер, Саллюстий — римский Фукидид, Тит Ливий состязается с Платоном и Демокритом. Почему бы римским авторам II века до н. э. не посостязаться с греческими авторам того же века? Но они для римлян будто не существуют!

«Чтобы вернуться к патриотическому эпосу Невия и Энния и дальше, к отечественным преданиям самой седой древности, Вергилий нуждался в уроках Гомера и Аполлония Родосского, в блужданиях по буколическому миру Феокрита, в поэтической культуре неотериков», — пишет С. Аверинцев в книге «Поэтика древнеримской литературы».

Вот он, «обходной путь»! Уточняем: Вергилий (I век до н. э.), желая вернуться к эпосу римлян Энния и Невия (II до н. э.) страшно нуждается в Аполлонии Родосском (III до н. э.) и греке Гомере (между XII и VI до н. э.), но предварительно должен поблуждать по культуре неотериков («новых поэтов») своего I века до н. э., сначала заглянув к греку Феокриту (первая половина III до н. э.). Но этот хронологический зигзаг, подмеченный С. Аверинцевым, исчезнет, как только мы сложим вместе все «волны» и «траки» синусоиды. И окажется, что Вергилий — прямой продолжатель Гомера и современник Феокрита, а Энний и Невий (как и Аполлоний Родосский, возможно) просто его последователи, хоть и менее талантливые.

Графическое изображение скалигеровской хронологии в виде масонских циркуля (греческая история) и угольника (римская история). Справа — номера линий веков.

История совершенно упускает из виду, что в средневековье существовало как минимум две Греции и два Рима. Византийскую (Ромейскую) империю называли Грецией (на Руси даже в XVII веке), а южную Италию с Сицилией, подчиненные Константинополю, называли даже Великой Грецией. До распада единой империи, включавшей в себя и всю Европу тоже, на две части, восточную и западную, Константинополь (он же Царьград) был Римом, столицей римских императоров, и итальянский Рим тоже был Римом. Итак, имеется две Греции, и в каждой столица — Рим. Когда Скалигер сочинял свою историю, он события греческого Рима (Константинополя) сдвинул дальше, чем события итальянского Рима. В результате получилось, будто поэты «древнего Рима» не знают своих современников, поэтов Греции, но знают их предшественников, — которые на самом-то деле и есть их современники, и вся их «сложная» история — это история средневековья и Возрождения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)