Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

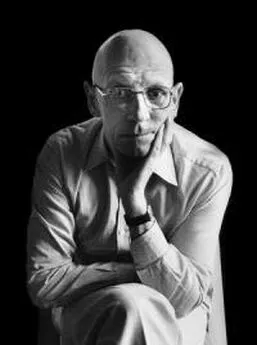

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Останавливаясь на зрителе, глаза художника схватывают его и заставляют войти в картину, назначают ему особое, а вместе с тем неизбежное место, отнимают у него его светлый и зримый облик и переносят его на недостижимую поверхность перевернутого полотна. Зритель видит, что его незримый облик стал видимым для художника и воссозданным в окончательно невидимом для него самого образе. Эффект усилен и сделан еще более неизбежным посредством боковой ловушки. Свет попадает в картину с правой стороны, из окна, в очень сжатой перспективе. Виден лишь сам оконный проем, так, что поток света, льющийся сквозь него, с одинаковой щедростью освещает два соседних, пересекающихся, но несводимых одно к другому пространства: поверхность полотна вместе с объемом, который она представляет (то есть мастерскую художника или гостиную, в которой он установил свой мольберт), и перед этой поверхностью реальное пространство, занимаемое зрителем (или же воображаемое местоположение модели). Идя по комнате справа налево, мощный золотистый свет устремляет зрителя к художнику, а модель — к полотну. Этот же свет, освещая художника, делает его видимым для зрителя, создавая для глаз модели сверкание золотых линий, образуемых рамой загадочного полотна, в котором окажется замкнутым ее перенесенный туда облик. Эта виднеющаяся с края часть окна, едва намеченная на картине, высвобождает прямой и рассеянный свет, который служит общим местом для изображения. Это окно уравновешивает находящееся на другом конце картины невидимое полотно: подобно тому как это последнее, обращенное изнанкой к зрителям, вливается в картину, которая его представляет и образует, посредством наложения ее видимой изнанки на поверхность несущей картины, недоступное для нас место, где сияет Образ, как таковой, — точно так же окно, этот простой проем, создает настолько же открытое пространство, насколько другое является скрытым, настолько же являющееся общим для художника, для персонажей, моделей, зрителей, насколько другое пространство является одиноким (так как никто на него не смотрит, даже сам художник). Справа через незримое окно распространяется чистый световой объем, делающий видимым любое представление; слева простирается поверхность, скрывающая по другую сторону чересчур отчетливо видимой основы изображение, которое она несет. Свет, заливающий сцену (я имею в виду как комнату, так и полотно, как комнату, изображенную на полотне, так и комнату, в которой это полотно размещено), окутывает персонажей и зрителей и под взглядом художника уносит их к тому месту, где их будет изображать его кисть. Однако от нас оно скрыто. Мы смотрим на себя, в то время как художник смотрит на нас, ставших видимыми для его глаз благодаря тому же самому свету, который делает его видимым для нас. И в тот момент, когда мы должны будем увидеть себя запечатленными его рукой, как в зеркале, мы сможем уловить лишь тусклую оборотную сторону зеркала. Заднюю стенку большого наклонного зеркала.

Однако прямо перед зрителями — перед нами самими — на стене, образующей задний фон комнаты, художник изобразил ряд картин. И вот среди всех этих развешенных полотен одно сверкает особым блеском. Его рамка — шире и темнее, чем у других, однако белая полоска удваивает ее с внутренней стороны, распространяя по всей поверхности этого полотна свет, который трудно локализовать, ибо идти ему неоткуда, разве что изнутри. В этом странном свете вырисовываются два силуэта, а над ними, немного сзади, тяжелый пурпурный занавес. На остальных картинах не видно ничего, кроме нескольких более бледных пятен, граничащих с полной темнотой, лишенной глубины. Напротив, эта картина обнаруживает пространство, уходящее вглубь. В нем с такой ясностью, которая свойственна только этому полотну, размещаются распознаваемые формы. Среди всех этих элементов, предназначенных для того, чтобы дать изображения, но тем не менее отрицающих, скрывающих или устраняющих их в силу своей позиции или удаления, только эта картина честно реализует свою функцию, давая увидеть то, что должна показывать, несмотря на свою удаленность и на окружающую ее тень. Однако это не картина: это — зеркало.

Оно дает, наконец, то волшебство удвоения, в котором было отказано как картинам, находящимся в глубине, так и залитому светом переднему плану вместе с его ироническим полотном.

Из всех изображений, представленных на картине, зеркальное является единственно видимым, однако никто на него не смотрит. Стоя около своего полотна, поглощенный своей моделью, художник не может видеть этого зеркала, мягко сверкающего сзади него. Большинство других персонажей картины также повернуты к тому, что должно происходить впереди, к этой ярко освещенной незримости, окаймляющей полотно, к этой полосе света, где их взгляды должны увидеть тех, кто их видит, а вовсе не к мрачному пространству, замыкающему комнату, в которой они представлены. Правда, некоторые головы изображены в профиль, но ни одна из них не повернута достаточно в глубину комнаты, чтобы увидеть это оставленное без внимания зеркало, этот маленький блестящий прямоугольник, который есть не что иное, как сама видимость, которую, однако, ни один взгляд не стремится схватить и актуализировать, насладившись внезапно созревшим плодом предлагаемого ею зрелища.

Надо признать, что с этим безразличием можно сравнить лишь безразличие самого зеркала. Действительно, оно не отражает ничего из того, что находится в том же пространстве, что и оно само: ни художника, который повернулся к нему спиной, ни персонажей в центре комнаты. Его светлая глубина отражает не то, что видимо. Голландской живописи была присуща традиция, согласно которой зеркала играют роль удваивающего средства: они повторяли то, что впервые давалось в картине, но внутри воображаемого, измененного, ограниченного, искривленного пространства. В таком зеркале виднелось то же самое, что и на первом плане картины, но в расчлененном и вновь воссозданном, по иному закону, виде. Здесь же зеркало ничего не говорит о том, что уже было сказано. Однако оно находится почти в центре картины: его верхний край располагается как раз на линии, разделяющей надвое картину по высоте; на задней стене (или на видимой ее части) оно находится посредине. Благодаря такому расположению оно должно было бы пересекаться теми же самыми линиями перспективы, что и сама картина; можно было бы ожидать, что та же самая мастерская, тот же самый художник, то же самое полотно располагаются в нем согласно такому же пространству; оно могло бы стать абсолютным двойником.

Однако в нем не видно ничего из того, что изображает сама картина. Неподвижному взгляду этого зеркала суждено схватывать персонажей, разместившихся перед картиной, в том неизбежно невидимом пространстве, которое образует ее внешний фасад. Вместо того чтобы иметь дело с видимыми объектами, это зеркало проникает сквозь все пространство изображения, пренебрегая тем, что оно могло бы при этом захватить, и воспроизводит видимый облик того, что недоступно любому взгляду. Но это преодолеваемое им невидимое не является невидимым спрятанного: оно не обходит препятствие, не искажает перспективу, а обращается к тому, что невидимо как из-за структуры картины, так и по условиям ее существования как явления живописи. На то, что отражается в зеркале, смотрят прямо перед собой все персонажи, изображенные на полотне, следовательно, это то, что можно было бы увидеть, если бы полотно было продолжено вперед, спускаясь ниже, чтобы захватить лиц, служащих моделью для художника. Но это же является внешним по отношению к картине, поскольку она останавливается здесь, позволяя видеть художника и его мастерскую, внешними в той мере, в какой она есть картина, то есть прямоугольный фрагмент линий и красок, предназначенных изображать нечто для глаз любого возможного зрителя. Зеркало, неожиданно возникающее в глубине комнаты, невидимое для всех, высвечивает фигуры, на которые смотрит художник (художник в своей объективно изображенной реальности художника за работой); но это также и фигуры, которые смотрят на художника (в той материальной реальности, которую воплотили на полотне линии и краски). Эти формообразования недоступны, хотя и по-разному: в первом случае благодаря композиционному эффекту, присущему картине, а во втором — благодаря закону, управляющему самим существованием любой картины вообще.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: