Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

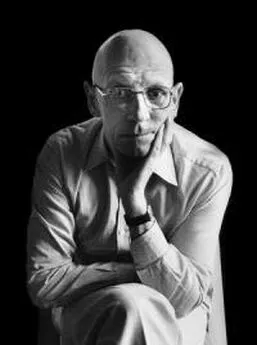

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нам следует остановиться немного на том моменте времени, когда категория сходства начнет сбрасывать путы своей принадлежности к знанию и, по крайней мере частично, исчезать с горизонта познания. Как мыслилось подобие в конце XVI и еще в начале XVII столетия? Каким образом оно могло организовывать фигуры знания? И если верно то, что сходных между собой вещей бесконечное множество, то возможно ли установить по меньшей мере те формы, посредством которых одним вещам случалось уподобляться другим?

В XVI веке список значений для выражения сходства очень богат: Amicitia, Aequalitas (contractus, consensus, matrimonium, societas, pax et similia), Consonantia, Concertus, Continuum, Paritas, Proportio, Similitudo, Conjunctio, Copula. [17] P. Gregoire. Syntaxeon artis mirabilis, Cologne, 1610, p. 28.

Имеется еще много других понятий, которые на поверхности мышления сплетаются, чередуются друг с другом, усиливают или ограничивают друг друга. Пока что достаточно указать на основные фигуры, определяющие строение знания в рамках категории сходства. Таких основных фигур, несомненно, четыре.

Прежде всего — это пригнанность (convenientia). По правде говоря, по самому смыслу слов соседствование мест здесь подчеркнуто сильнее, чем подобие вещей. «Пригнанными» являются такие вещи, которые, сближаясь, оказываются в соседстве друг с другом. Они соприкасаются краями, их грани соединяются друг с другом, и конец одной вещи обозначает начало другой. Благодаря этому происходит передача движения, воздействий, страстей, да и свойств от вещи к вещи. Таким образом, на сочленениях вещей возникают черты сходства. Это сходство, стоит лишь попытаться его выявить, оказывается двойственным: во-первых, сходством места, пространства, в котором природа разместила эти две вещи, следовательно, подобием их свойств, так как в том природном вместилище, каким является мир, соседство является не внешним отношением между вещами, а знаком их по крайней мере смутного родства; во-вторых, из этого контакта рождаются путем обмена новые сходства, устанавливается общий порядок; на подобие как на скрытое основание соседства накладывается сходство, которое является зримым проявлением пространственной близости. Например, душа и тело дважды пригнаны по отношению друг к другу: грех, надо полагать, сделал душу тупой, тяжеловесной и погрязшей в земном, коль скоро господь поместил ее в самую гущу материи. Но благодаря такому соседству душа воспринимает движения тела и срастается с ним, тогда как тело при этом «изменяется и портится под влиянием страстей души». [18] G. Porta. La Physionomie himaine, 1655, p. 1.

Во всеохватывающем синтаксисе мира различные существа взаимодействуют друг с другом: растение общается с животным, земля — с морем, человек — со всем, что его окружает. Сходство приводит к соседствам, которые в свою очередь обеспечивают сходства. Место и подобие переплетаются: можно увидеть растущие на гребне раковин мхи, растения в разветвлениях рогов оленей, травовидную поросль на лицах людей, а странный зоофит совмещает в себе смесь таких свойств, которые делают его столь же похожим на растение, сколь и на животное. [19] U. Aldrovandi. Monstrorum historia, Bononiae, 1647, p. 663.

И все это — знаки пригнанности.

Пригнанность (convenientia) — это сходство, связанное с пространством отношением «ближнего к ближнему», выражающее соединение и слаженность вещей. Именно поэтому она в меньшей степени принадлежит самим вещам, чем миру, в котором они находятся. Мир — это всеобщая «пригнанность» вещей. Сколько имеется рыб в воде, столько же существует на земле животных или других тел, произведенных природой или людьми (разве нет рыб, которые называются Episcopus, Catena, Priapus ?); в воде и на поверхности земли столько же существ, сколько и на небе, и одни соответствуют другим. Наконец, во всем творении столько существ, сколько их можно найти содержащимися высшим образом в боге, «Сеятеле Существования, Мощи, Познания и Любви». [20] T. Campanella. Realis philosophia, Francfort, 1623, p. 98

Таким образом, посредством сцепления сходства и пространства, благодаря действию этой пригнанности, сближающей подобное и породняющей близости, мир образует цепь вещей и замыкается на себе самом. В каждой точке контакта вещей начинается и кончается звено, похожее и на предыдущее, и на последующее. Так круг за кругом следуют подобия, удерживая крайности (бога и материю) на соответствующем расстоянии и одновременно сближая их так, что воля всемогущего проникает в самые глухие углы. Именно эту бесконечную, напряженную и вибрирующую цепь имеет в виду Порта в своей «Натуральной магии»: «В отношении своего произрастания растение сходно с диким зверем, а в отношении чувства грубое животное сходно с человеком, который благодаря своему уму соответствует в остальном небесным светилам. Эта взаимная и непрерывная связь действует столь четко, что кажется струной, протянутой от причины сущего до вещей низменных и самых незначительных; так что высшая добродетель, проливая свои лучи, дойдет до такой точки, что если тронуть один конец струны, то он задрожит и приведет в движение все прочее». [21] G. Porta. Magie naturelle, Rouen, 1650, p. 22.

Второй формой подобия является соперничество (aemulatio), вид соответствия, свободного от ограничений, налагаемых местом, неподвижного и действующего на расстоянии. Здесь имеется в виду нечто подобное тому, как если бы пространственное сочленение было бы порвано и звенья цепи, разлетевшиеся далеко друг от друга, воспроизводили бы свои замкнутые очертания согласно сходству, без всякого контакта между собой. В соперничестве есть что-то от отражения в зеркале: посредством соперничества вещи, рассеянные в мире, вступают между собой в перекличку. Издавна человеческое лицо соперничает с небом, и как ум человеческий несовершенным образом отражает божественную мудрость, так как глаза с их ограниченным сиянием отражают великий свет, распространяемый в небе солнцем и луной. Рот — это Венера, так как ртом передают поцелуи и слова любви; нос в миниатюре представляет собой скипетр Юпитера и жезл Меркурия. [22] U. Aldrovandi. Monstrorum historia, p. 3.

Благодаря этому отношению соперничества вещи, находящиеся в разных концах Вселенной, могут уподобляться друг другу без их сцепления и сближения. Посредством своего удвоения в зеркале мир преодолевает присущий ему феномен расстояния; тем самым он торжествует над местом, предписанным каждой вещи. Какие же из этих отражений, наполняющих пространство, являются исходными? Где реальность и где отраженный образ? Зачастую это невозможно определить, так как соперничество является чем-то вроде естественного удвоения вещей. Оно порождается сгибанием вещи, оба края которой сразу же противостоят друг другу. Парацельс сравнивает это основополагающее удвоение мира с образом двух близнецов, «которые совершенно походят друг на друга, так что никто не может сказать, который из них дал другому его подобие». [23] Paracelse. Liber Paramirum, Paris, 1913, p. 3.

Интервал:

Закладка: