Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

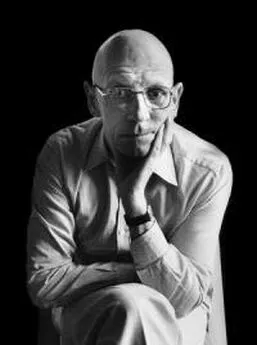

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следовательно, нет справедливой цены: ничто в каком-либо товаре не указывает посредством какого-то его внутреннего признака на то количество денег, которое нужно было бы за него заплатить. Дешевизна не более и не менее точна, чем дороговизна. Тем не менее существуют правила удобства, позволяющие установить количество денег, посредством которых желательно представлять богатства. В крайнем случае каждая доступная обмену вещь должна иметь свой эквивалент — «свое обозначение». — в деньгах, что было бы лишено неудобства в том случае, когда используемые деньги были бы бумажными (их изготовляли бы или уничтожали, в зависимости от потребностей обращения), но что было бы затруднительно или даже невозможно, если деньги изготовляются из металла. Итак, одна и та же денежная единица, обращаясь, способна представлять множество вещей. Когда она переходит в другие руки, то она является то платой за вещь ее хозяину, то заработком рабочего, то оплатой купленного на рынке или у фермера продукта, то рентой, выплачиваемой собственнику. С течением времени и сменой людей одна и та же масса металла может представлять много эквивалентных вещей (вещь, труд, меру зерна, часть дохода), как имя нарицательное может представлять много вещей или как таксономический признак может представлять множество особей, видов, родов и т. д. Но как признак охватывает тем более широкую общность, чем более простым он становится, так и деньги представляют тем больше богатств, чем быстрее они обращаются. Распространение признака определяется числом группируемых им видов (следовательно, пространством, занимаемым им в таблице); скорость обращения — числом рук, через которые проходят деньги в течение времени, нужного для возвращения денег к их исходному пункту (поэтому выбирают как исходный эталон оплату продуктов сельского хозяйства, так как здесь мы имеем совершенно определенные годовые циклы). Итак, мы видим, что таксономическому распространению признака в одновременном пространстве таблицы соответствует скорость денежного обращения в течение определенного времени.

Эта скорость имеет два предела: бесконечно большая скорость, которая была бы скоростью непосредственного обмена, где деньги не играли бы никакой роли, и бесконечно малая скорость, когда каждый элемент богатства имел бы своего денежного дублера. Между этими двумя крайностями находятся различные скорости, которым отвечают количества денег, делающие их возможными. Итак, циклы обращения управляются ежегодными доходами от урожаев; следовательно, исходя из них, можно, учитывая при этом число людей, живущих в государстве, определить необходимое и достаточное количество денег, которые прошли бы через все руки и представили по крайней мере пропитание каждого. Теперь нам ясно, как в XVIII веке связывались между собой анализы обращения, отталкивающиеся от сельскохозяйственных доходов, проблема роста народонаселения и вычисление оптимального количества денежных знаков. Тройной вопрос, который задается при этом в нормативной форме: так как проблема состоит не в знании того, посредством каких механизмов деньги обращаются или застаиваются, как они расходуются или накопляются (такие вопросы возможны лишь в экономии, ставящей проблемы производства и капитала), но в том, какое количество денег необходимо для того, чтобы в данной стране обращение совершалось достаточно быстро, проходя через достаточно большое число рук.

Таким образом, цены не будут «точными» по природе, но будут точно приспособленными: части денежной массы будет анализировать богатство согласно расчленению, которое не будет ни слишком слабым, ни слишком жестким. «Таблица» будет хорошо построенной.

Эта оптимальная пропорция зависит от того, рассматривается ли изолированная страна или система ее внешней торговли. Если предположить такое государство, которое было бы способно жить на свои средства, то обнаруживается, что количество денег, необходимых для обращения, зависит от многих переменных: количества товаров, вступающих в систему обменов; части этих товаров, которая, не будучи ни распроданной, ни купленной в системе обмена, должна быть в некоторый момент своего движения представленной посредством денег; количества металла, на который могут замещаться бумаги; наконец, ритма, в котором должны осуществляться выплаты: небезразлично, как это замечает Кантильон, [262] Са ntill on. Essai sur la nature du commerce en generale, ed. 1952, p. 73.

оплачиваются ли рабочие в конце недели или дня, выплачиваются ли ренты в конце года или раньше, как принято, в конце каждого квартала. Когда значение этих четырех переменных определено для данной страны, то можно определить и оптимальное количество металлических денег. Чтобы произвести такое вычисление, Кантильон исходит из продукции земли, которая служит источником богатств непосредственно или опосредованно. Эта продукция подразделяется на три вида ренты в руках фермера: рента, выплачиваемая собственнику; рента, расходуемая на содержание работников и лошадей; наконец, «третья рента, которая должна у него сохраниться в качестве прибыли от его дела». [263] Id., ibid., p. 68–69.

Итак, только первая рента и примерно половина третьей должны быть обращены в деньги, другие же могут расходоваться в форме прямых обменов. Учитывая, что половина населения проживает в городах и имеет траты на содержание дома более высокие, чем крестьяне, мы обнаруживаем, что обращающаяся масса денег должна была бы быть равной почти 2 /3 исходной продукции, если бы все выплаты делались один раз в год. Но в действительности поземельная рента выплачивается каждый квартал, поэтому достаточно количества денег, эквивалентного 1 /2 продукции. Более того, немало выплат производится в течение дня или недели; следовательно, количество требуемых денег равняется примерно девятой части продукции, то есть 1 /3 от ренты, выплачиваемой собственникам. [264] Id., ibid., p. 69–73. Петти давал близкую к 1/10 долю (Anatomie poltique de l'Irlande).

Однако этот расчет верен лишь при том условии, что нация находится в изоляции. Но большинство государств поддерживают с другими государствами торговые сношения, в рамках которых единственными средствами расчета являются обмен, металл, оцениваемый согласно его весу (а не денежные знаки с их номинальной стоимостью), и иногда банковские чеки. В этом случае также можно вычислить относительное количество денег, желательное для пуска его в обращение: во всяком случае, эта оценка должна соотноситься не с земледельческим продуктом, а с отношением заработков и цен с заработками и ценами в зарубежных странах. Действительно, в стране, в которой цены относительно невысоки (по причине незначительного количества денег), деньги из-за границы поступают благодаря большим покупательным возможностям: количество металла возрастает. Государство, как говорится, становится «богатым и сильным», оно может содержать армию и флот, добиваться побед, еще более обогащаясь. Количество обращающихся денег увеличивается, благодаря чему цены растут, позволяя некоторым совершать покупки за границей, где цены низкие; мало-помалу металл исчезает и государство снова становится бедным. Таков цикл, описанный Кантильоном; его определение он дает во всеобщем принципе: «Слишком большой избыток денег, образующийся, пока он поддерживает могущество государств, незаметным и естественным образом отбрасывает их в бедность». [265] Cantillon. Loc. cit., p. 76.

Интервал:

Закладка: