Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Название:Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук краткое содержание

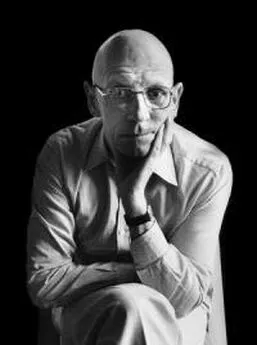

Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.

Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Слова и вещи» относятся как раз к середине творческой биографии Фуко. Здесь он обобщает замысел исследований предшествующих лет, и прежде всего работ «Психическая болезнь и личность» (1954), «Безумие и неразумие: история безумия в классический век» (1961), «Рождение клиники: археология взгляда медика» (1963). Единство замысла позволяет рассматривать эти две последние работы вместе со «Словами и вещами» как своего рода трилогию. Уже по одним заглавиям работ Фуко первого периода видно, какой материал привел Фуко к его основной концепции: это были проблемы, медицины, в частности психиатрии, и их связь с социальными условиями. Так, «История безумия в классический век» посвящена разбору исторически меняющегося соотношения между социальными критериями разума и психической болезни. В «Рождении клиники» медицинская проблематика лечения болезни анализируется в связи с целой совокупностью социальных отношений — юридических, экономических, религиозных. Все эти работы, так же как и «Слова и вещи», ставят целью описание тех общезначимых установок мышления и мировосприятия, которые обусловливают возникновение тех или иных культурных и общественных явлений.

Работы, написанные после «Слов и вещей» — «Археология знания», «Что такое автор», «Порядок речи», «Надзор и наказание», — развивают основной замысел Фуко, внося в него вместе с тем существенные изменения. Самая важная из работ этого периода, «Археология знания», была своего рода ответом на критику «Слов и вещей» и одновременно, по-видимому, продолжала собственную эволюцию взглядов Фуко. Эта работа — свидетельство серьезного перелома в концепции Фуко: размах культурологических обобщений «Слов и вещей» уступает здесь место более тщательной и методологически отчетливой проработке историко-культурного материала. Цель «Археологии знания» — в прояснении задач исторического (или, точнее, археологического) исследования культуры, которые ранее скорее скрыто подразумевались, нежели открыто высказывались. Для историка (археолога), заявляет Фуко, нет в культуре ничего, заранее заданного: ни грани между объектами наук, ни соотношения наук с другими формами общественного сознания; даже такие объекты, как «автор» или «произведение», не подразумеваются сами собой. Все факты, все атомы культуры, представляющиеся неделимыми, подвергаются делению, все они вписываются в контекст речевых или «дискурсивных» практик. «Дискурсивный» у Фуко не значит «рациональный», «логический» или «языковой» в собственном смысле слова. Дискурсия — это срединная область между всеобщими законами и индивидуальными явлениями, это область условий возможности языка и познания. [6] «Discours» — одно из самых употребительных слов у Фуко. Оно не поддается однозначному переводу на русский язык. Там, где оно не имеет явного терминологического смысла, его приходится переводить «речь», изредка «рассуждение». Там, где оно употребляется как термин, причем термин исходный и неопределяемый — в «Словах и вещах» он обычно относится к языку классической эпохи с его способностью расчленять мыслительные представления, выражать их в последовательности словесных знаков, — приходится переводить его словами «дискурсия», «дискурс», «дискурсивный». В поздних работах Фуко значение этого слова еще более расширяется и покрывает, по существу, всю совокупность структурирующих механизмов надстройки в противоположность «недискурсивным» — экономическим, техническим — механизмам и закономерностям.

Дискурсивные практики, по Фуко, не исключают других видов социальной практики, но, напротив, предполагают их и требуют выявления сцеплений между ними. Исследования дискурсивных практик и дискурсивных ансамблей, возникающих как их результат, должны показать, по каким исторически конкретным правилам образуются объекты тех или иных наук (ибо они не находятся ни в «словах», ни в «вещах»); как строятся высказывания (ибо они не подчиняются ни трансцендентальному субъекту, ни индивидуальной субъективности, но лишь безличному субъекту дискурсии); как задаются понятия (посредством связи дискурсивных элементов на допонятийном уровне — путем пересечения, подстановки, смещения, выведения, совместности — несовместности и др.); каким образом совершаются выборы тех или иных мыслительных ходов (в тех случаях, когда, казалось бы, одинаковые условия равно допускают прямо противоположные решения).

Ни дискурсивные практики, ни их сочленения в дискурсивные ансамбли не налагаются на эпистемы «Слов и вещей». Это свидетельствует о значительных сдвигах в методологической позиции автора. Дело здесь не только в переименовании старых понятий (понятие «эпистемы» практически почти не встречается в последующих работах Фуко), но в выявлении новых возможностей исследовательской работы.

В «Археологии знания» и последующих работах Фуко разрешаются по крайней мере некоторые противоречия, которые в «Словах и вещах» приводили в тупик. Очевидная произвольность выбора тех или иных фактов в «Словах и вещах» снижается анализом закономерности дискурсивных практик в «Археологии знания»; вместо ссылок на авторов и произведения предлагается программа исследований «авторской функции» в произведениях различного рода и разных исторических эпох; внутренняя однородность и приглаженность эпистемического пространства сменяется возможностью разноуровневых дискурсивных практик и выявлением их взаимосоотношений; прерывность между эпистемами, напротив, обретает возможность быть осмысленной наряду с другими преобразованиями, происходящими в структуре дискурсивных ансамблей. Так, происходит сужение общенаучных и философских претензий Фуко и вместе с тем расширение исследуемого им материала. Например, книга «Надзор и наказание» (результат длительной работы Фуко в составе комитета по обследованию состояния французских тюрем) содержит исторический очерк пенитенциарной системы в европейских странах от средневековья и до наших дней. Следующей частью «археологии культуры» стал трехтомный труд по истории секса.

Мы видим, таким образом, что ответ на ту культурную ситуацию, в которой находится и пишет Фуко, не является ни апологетикой наличной действительности, ни бегством в сферу иррационального и субъективистского. При всей кажущейся абстрактности своих построений Фуко продолжает трезвый, кропотливый, систематичный труд ученого, хотя и лишенный позитивных социальных перспектив, но тем не менее несущий в себе ощутимый заряд интеллектуального критицизма. Именно этим он и интересен для читателя.

Н. С. Автономова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга вызвана к жизни одним из произведений Борхеса. [7] Борхес, Хорхе Луис (1899–1984) — аргентинский писатель, поэт, прозаик, философ. — Прим. ред.

Точнее — смехом, прозвучавшим под влиянием его чтения, смехом, который колеблет все привычки нашего мышления — нашего по эпохе и географии — и сотрясает все координаты и плоскости, упорядочивающие для нас великое разнообразие существ, вследствие чего утрачивается устойчивость и надежность нашего тысячелетнего опыта Тождественного и Иного. В этом произведении цитируется «некая китайская энциклопедия», в которой говорится, что «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, и) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами». Предел нашего мышления — то есть совершенная невозможность мыслить таким образом — вот что сразу же открывается нашему взору, восхищенному этой таксономией; вот какое экзотическое очарование иного способа мыслить предстает перед нами под покровом аполога.

Интервал:

Закладка: