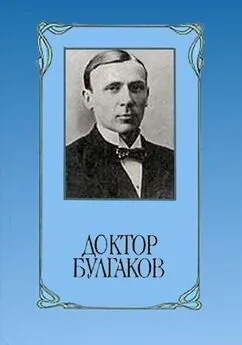

Юрий Виленский - Доктор Булгаков

- Название:Доктор Булгаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Здоровья

- Год:1991

- Город:Киев

- ISBN:5-311-00639-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Виленский - Доктор Булгаков краткое содержание

Монография посвящена исследованию влияния медицины на творчество выдающегося советского писателя врача Михаила Булгакова, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 1991 году. Автор показывает деонтологическую направленность произведений Булгакова.

В книге представлены интересные иллюстрации, фотодокументы, отражающие медицинскую линию в биографии и творчестве писателя. Для широкого круга медицинской общественности.

Доктор Булгаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На Юго-Западном фронте в эти недели назревали события, едва не изменившие вскоре ход войны. Генерал А. А. Брусилов, назначенный 22 марта 1916 г. командующим войсками фронта, в глубокой тайне от противника готовил крупное наступление русских войск. Одним из исходных пунктов предстоящей стратегической военной операции становится Каменец-Подольский, где размещался штаб командующего. Спустя два месяца, 22 мая, после тщательной авиационной разведки путем фотографирования полос вражеских укреплений и невиданной по тем временам многочасовой артиллерийской подготовки на широком фронте начался стремительный «брусиловский прорыв».

«Ураганный огонь», «Войска генерала Брусилова продолжают преследовать противника», «Громадные трофеи», «Подробности Луцкого прорыва»… Сообщения того времени передают масштабы этой операции. Особенно успешно действовали 8-я и 9-я армии. 9-я армия под командованием генерала П. Л. Лечицкого (в ее состав входили преимущественно кавалерийские части) за 13 дней преодолела мощные инженерные оборонительные позиции противника от Каменец-Подольского до Буковины, овладев 5 июня Черновицами.

Характерно, что в книге «Мои воспоминания» А. А. Брусилов уделяет много внимания войсковой медицине. Анализируя военные операции 1914 г., он указывает, что врачебная помощь и своевременная перевозка раненых оказались невозможными вследствие недостатка врачей. Приходилось привлекать к работе всех состоявших при А. А. Брусилове лиц, дабы как-нибудь укрыть раненых, наладить приготовление пищи и чая, подготовить санитарные поезда. Описывая картину после одной из бомбардировок, А. Брусилов подчеркивает: «Я с гордостью взглянул на группу сестер милосердия: ни одна из них не дрогнула, никакой сумятицы не произошло….. Считаю своим долгом перед лицом истории засвидетельствовать, что громадное большинство из них героически, самоотверженно, неустанно работали, и никакие вражеские бомбы не могли их оторвать от тяжелой, душу раздирающей работы их над окровавленными страдальцами — нашими воинами. Да и сколько из них самих было перекалечено и убито…» {20} 20 4

.

Знаменательны и слова генерала Брусилова о большой помощи фронту со стороны Всероссийского земского союза, благодаря чему удавалось быстро справляться с инфекцией.

Известно, что наступление на Юго-Западном фронте не было поддержано царским командованием, против войск Брусилова была сосредоточена 2,5-миллионная армия. Приходилось преодолевать многочисленные линии колючей проволоки, которую не брали никакие ножницы. Брусилов с горечью называет наступление «кровавым боевым шествием».

Понятно, какая ответственная роль отводилась медицинским формированиям. Многие русские госпитали в период прорыва были сосредоточены в Каменец-Подольском, а затем в Черновицах. Именно здесь, в составе хирургических отделений, пришлось работать и М. А. Булгакову.

С чем столкнулся он как военный врач? Высокая смертность среди раненых, незначительный процент возвращения солдат в строй, отсутствие преемственности и необходимых подразделений на путях эвакуации — все это являлось печальной нормой. «Именные поезда» под шефством императорского двора, появлявшиеся время от времени на прифронтовых станциях, не меняли положения. Во всяком случае, эвакуировать инфекционных больных, солдат с газовой гангреной их начальство, как правило, избегало. Недостаток квалифицированных хирургов в госпиталях и на эвакопунктах препятствовал удовлетворительной сортировке раненых, военно-санитарное управление и благотворительные ведомства продолжали действовать разобщенно. Даже принц Ольденбургский — верховный начальник санитарной и эвакуационной части — был вынужден признать в сентябре 1916 г., что «вся система от высших санитарных организаций показала полностью свою несостоятельность».

Крупная военная операция, готовившаяся на Юго-Западном фронте (в армии входило 511 тысяч солдат), требовала и продуманной медико-санитарной тактики. О характере боев говорят такие цифры: в первые дни прорыва австро-венгерские войска потеряли около полутора миллиона человек убитыми и 400 тысяч пленными. Естественно, потери наступающей стороны, учитывая эшелонированную оборону и преимущество противника в ряде видов оружия, также предполагались немалыми. Госпитальная база фронта была заблаговременно укреплена, а часть лазаретов подтянута к передовой линии. Хирург и писатель П. Е. Бейлин, один из учеников профессора А. И. Крымова, с 1914 г. являвшегося главным хирургом-консультантом Красного Креста Юго-Западного фронта, вспоминал в беседе с нами, что профессор, сам участник пяти войн, неоднократно рассказывал о своих встречах с А. А. Брусиловым и о возникшей у них мысли изменить медицинское обеспечение наступления.

Продуманные заблаговременные меры диктовались личным опытом Алексея Петровича Крымова. В июне 1915 г. во Львове, к стенам которого рвались немецкие армии, он сутками работал в госпиталях, произвел сотни операций. Но что мог сделать даже хирург-виртуоз, если система эвакуации раненых как таковая отсутствовала…

Горькие уроки — хотя бы в локальной диспозиции одного из фронтов — на этот раз были в определенной мере учтены. Одним из медицинских подразделений, поставленных на колеса, и оказались хирургические отделения трехсводного госпиталя в Киеве. Накануне прорыва они были переведены в Каменец-Подольский и вошли в состав размещенного здесь крупного госпиталя Красного Креста.

Камни Каменца… О том, что Михаил Афанасьевич Булгаков в юности служил в этом городе, говорится в исследованиях Л. М. Яновской и М. О. Чудаковой. Но где находился госпиталь, куда было переброшено подкрепление? Мосты над глубоким каньоном, двенадцать башен крепости, костелы и минареты, крутые гористые улочки, соседствующие с довольно широкими зелеными проспектами. И вот череда зданий на возвышенности. Сводчатые коридоры, атмосфера прошлого века. Это корпуса городской больницы им. В. И. Ленина — бывшей губернской земской больницы. Построенная более ста лет назад, она и сегодня впечатляет рациональностью архитектуры, удачными функциональными решениями. Отделения протянулись почти на квартал. Чуть поодаль, на взгорье, двухэтажные дома больничного общежития, входящие в единый ансамбль.

В 1915 г. здесь был развернут эвакуационный госпиталь Красного Креста, о его посещении упоминает в своих трудах профессор В. А. Оппель, инспектировавший медицинские учреждения Юго-Западного фронта. Сохранилась групповая фотография 1915 г., на которой запечатлены раненые, врачи, сестры милосердия в одном из огромных больничных залов. Именно в состав этого госпиталя весной 1916 г. влилось врачебное пополнение из Киева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Вагин - Доктор, все идет из детства? [Психология воспитания и терпения] [litres]](/books/1057757/yurij-vagin-doktor-vse-idet-iz-detstva-psihologi.webp)

![Юрий Вагин - Доктор, это секс, дружба или любовь? [Секреты счастливой личной жизни от психотерапевта] [litres]](/books/1073262/yurij-vagin-doktor-eto-seks-druzhba-ili-lyubov-s.webp)