Василий Щукин - Московские литературные урочища. Часть 3

- Название:Московские литературные урочища. Часть 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Щукин - Московские литературные урочища. Часть 3 краткое содержание

Источник "Педагогика Искусства" N3 2009 год

Московские литературные урочища. Часть 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

[7] [7] Орнатская Т. И., Буданова Н. Ф. [Примечания] // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 12. Л.: Наука, 1975. С. 237–253., 250–252). Она была опубликована в декабрьской книжке журнала «Русский вестник» за 1872 год.

Великий романист как всегда точен во всем, что касается топографии. Ивановский грот действительно расположен в двухстах шагах от пруда и более чем за версту от усадебного дома (то есть от главного здания Петровской академии), а за прудом (в самом деле третьим, но самым большим) парк действительно уже кончается: дальше на север простирались земли крестьян села Лихоборы. Остатки могучего соснового бора видны и поныне. Трудно судить о том, в каком состоянии находились стол и скамейки в «демократические» семидесятые годы XIX века, но сейчас грот находится в еще большем запущении, чем это явствует из текста романа. Автор этих строк имел возможность лично убедиться в сходстве топографии этого уголка Петровского парка с описанием Достоевского.

Петровский парк и окружавшие его дачи вдохновили также Владимира Короленко, разночинца-демократа и, что не менее важно, выходца из нерусской языковой и культурной среды. Видимо поэтому ему совершенно не по нраву оказалась Москва, которую он описывает как город трущоб, грязных трактиров и разбойничьих вертепов. Вопреки сложившейся традиции он предпочитал Петербург, с которым он связывал надежды на осуществление идеалов научного прогресса, гуманизма и сострадания к бедным. Однако особую симпатию у него вызывает не большой город, а именно пригород, в котором трезво-практический дух новой, более демократичной эпохи органически сочетается с «ощущением парка и свежего воздуха», с романтическими аллеями и мечтами о любви. Красоту отходящей в прошлое дворянской культуры олицетворяли «красивое здание академии, церковка, парк, плотина, пруд под снегом в одну сторону, открытые дали в другую», а новую эпоху — «своеобразный поселок с двухэтажными Ололыкинскими номерами <���…> Всюду только фигуры крестьян и студентов» ( [4] [4] Короленко В. Г. История моего современника // Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1954.

, 125). В двух повестях из студенческой жизни: «Прохор и студенты» (1887) и «С двух сторон» (1888, переделана в 1914) — можно наблюдать интереснейшее явление наложения тургеневской лирико-монологической поэтики и тургеневской образности на суровую, сторонящуюся от лирики и метафорики поэтику объектного повествования в духе «социологического реализма» народнического толка. Короленко изображает студенческую жизнь в самом деле «с двух сторон». С одной — свидания в темных аллеях, рыбная ловля с разговорами о философии (совсем как в «Дворянском гнезде» Тургенева, но речь идет не о Шеллинге или Гегеле, а о материализме Фохта), девушка-аристократка, в которую влюбляется и из-за которой бросается под паровичок герой второй повести. С другой же — химические и физические лаборатории, студенческие сходки, полицейский участок и попытки разбудить «сына трудового народа» — пьяного мужика Прошку, что живет в деревне рядом с академией. Таким образом, Короленко удалось найти социальный локус, в котором «барское» изящество органически сочеталось с разночинским аскетизмом и практичностью века лабораторий, машин и капитала. В этом и заключалось особое очарование — урок этого урочища.

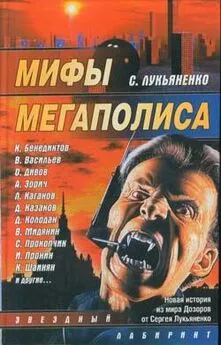

На этом позволю себе прервать рассказ о московских литературных урочищах, чья история не прервалась где-то в конце XIX века, когда не только в России, но и во всей Европе ясно обозначились признаки угасания классической линии развития литературы и искусства. Следующее, двадцатое столетие ознаменовалось резким всплеском нового мифотворчества во всех областях социальной и культурной деятельности — начиная с экономической и политической и кончая бытовым сознанием. Искусство, философия, религия, литература также стали предлагать людям всё новые и новые мифы, которые были по сути дела страшными или сладкими сказками, но в то же самое время содержали в себе немалую долю объективной истины, зачастую неотделимой от вымысла (ср. [11] [11] Щукин В. Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе // Щукин В. Российский гений просвещения: Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 155–458.

, 193–204). В то же время Россия вступила в пору бурного роста городов; набирал мощи русский урбанизм, интерес к городу, к его истории и топографии заметно возрос. И потому нет ничего удивительного в том, что в ХХ веке в русском общественном сознании появились мифологические представления об «уроках» того или иного уголка Москвы, Петербурга или провинциальных центров.

Другие урочища

Позволю себе лишь перечислить некоторые московские урочища, чей миф дал о себе знать в недавно завершившемся столетии.

Самое важное, самое обширное и нелегко поддающееся описанию и, наверное, самое интересное из них — это Арбати так называемые арбатские переулки. Вышеупомянутые топонимы очень неточны: на самом деле речь идет об обширном западном секторе Земляного города, простирающемся от Тверской улицы на севере до Москва-реки и Остожья на юге; Арбат с прилегающими переулками составляют лишь его центральную часть. Здесь, в Старой Конюшенной части, когда-то обитала московская аристократия. В доме профессора М.Г. Павлова в Большом Афанасьевском переулке собирался кружок Станкевича, совсем неподалеку жили Аксаковы, Лермонтов, Хомяков, а на пороге ХХ века — Владимир Соловьев и Андрей Белый (в одном доме на углу Арбата и Денежного), Михаил Гершензон, Юргис Балтрушайтис, Иван Бунин, Борис Зайцев и Борис Пастернак. Близость университета и консерватории способствовала тому, что этот район превратился в своего рода «интеллигентское гнездо» старой столицы. Репутацию «теплого уголка», в котором горит негасимый огонь знания и культурной деятельности, Арбат приобрел в предреволюционные годы, во многом благодаря литературе и литературному мифотворчеству. Арбатский топос был превращен в урочище благодаря усилиям Бориса Зайцева, как автора романа «Голубая звезда» и целого ряда рассказов, Андрея Белого, как автора романа «Москва», и Михаила Осоргина, как автора романа «Сивцев Вражек»; к сказанному добавим целый ряд ностальгических мемуаров об Арбате — Бунина, Зайцева и других писателей (ср. [3] [3] Кнабе Г. С. Арбатская цивилизация и арбатский миф // Москва и «московский текст» русской культуры: Сб. статей / Отв. ред. Г.С. Кнабе. М.: Изд-во РГГУ, 1998. С. 137–197.

, 149–163). Однако поистине чудесные свойства, вплоть до способности привлекать внимание наивысших кругов нечистой силы, были приписаны этому урочищу на рубеже двадцатых и тридцатых годов в знаменитом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Его мифопоэтическая топография уже не раз явилась предметом исследовательского анализа (см.: [6] [6] Мягков Б. Адреса «Мастера и Маргариты» // Куранты: Историко-краеведческий альманах. Вып. II. М.: Московский рабочий, 1987. С. 155–169.

, 10, [8] [8] Петровский М. Мифологическое градоведение Михаила Булгакова // Театр. 1991. № 5. С. 14–32.

).

Интервал:

Закладка: