Валентин Железняков - Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор

- Название:Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Железняков - Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор краткое содержание

В учебном пособии объединяются искусствоведческий и технический подходы к проблемам операторского искусства. В книге рассматриваются вопросы гештальтпсихологии, цветоведения, колорита, экспонометрии и освещения. Исследуется психологическая проблема соотношения видимого и знаемого в изобразительном искусстве.

Валентин Николаевич Железняков — кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Правления гильдии кинооператоров Союза кинематографистов, профессор. Снял более тридцати фильмов, среди них - "Операция "Трест" (реж. С. Колосов), "Четвертый" (реж. А. Столпер), "Дети Ванюшина" (реж. Е. Ташков), "Легенда о Тиле Уленшпигеле", "Тегеран-43", "Берег", (реж. А. Алов, В. Наумов) и др. Девять фильмов получили призы на международных и российских кино- и телефестивалях за изобразительное решение.

С 1982 года В.Н.Железняков преподает во ВГИКе.

Рекомендовано Госкино России в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений кинематографии.

Цвет и Контраст. Технология и творческий выбор - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Напомню, что мгновенный визуальный образ, живущий лишь доли секунды, формируется на сетчатке глаза в результате воздействия света на фоторецепторы глаза в процессе зрения, и эти мгновенные образы постоянно следуют друг за другом, вытесняя предыдущие. После того как изображение на сетчатке оптически стабилизируется, зрительное восприятие этого изображения вскоре исчезает. По-видимому, функция движения глаза частично состоит в том, чтобы перемещать изображение по рецепторной поверхности сетчатки, помогая смене изображений.

Несмотря на то, что аппарат зрения (глаз) физиологически отделен от мозга, сетчатка глаза может рассматриваться как его часть. Изображение, которое формируется на сетчатке, называется сетчаточным или ретальным изображением (от лат. retina — сетчатка). Расположение и концентрация имеющихся на сетчатке чувствительных элементов — палочек и колбочек — нерегулярно, неравномерно. Принято считать, что спектр наибольшей чувствительности колбочек расположен в желто-зеленой зоне, а палочки наиболее чувствительны к голубому свету, хотя и формируют черно-белую информацию. Надо сказать, что принятая на сегодня четырехкомпонентная модель цветового зрения достаточно условна и не в состоянии объяснить все особенности этого процесса.

Из-за того, что оптический угол четкого зрения глаза крайне мал (всего 1.5 градуса), глаз находится в постоянном движении, систематически обследуя отдельные детали объекта рассматривания, с целью воссоздать общий, целостный образ.

Глаз постоянно и автоматически изменяет кривизну своего хрусталика, достигая этим постоянной резкости. Чувствительность глаза способна меняться в значительных пределах, а точнее, в сто тысяч раз; частично за счет изменения величины зрачка (в 16 раз), а в основном за счет механизма изменения чувствительности светоощущающих элементов.

В популярных книгах авторы не избегают соблазна сравнить глаз с фотокамерой, однако у глаза существуют совершенно не сходные с камерой признаки восприятия, и они-то наиболее интересны для нас.

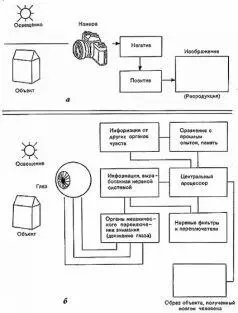

Илл.2. Схема воссоздания изображения фотокамерой (а) и зрительным анализатором человека (б)

На илл.2 воспроизведены схемы воссоздания изображения фотокамерой и зрительным анализатором человека (из книги Эрнста Вебера «Зрение, композиция и фотография»).

Глаз снабжает мозг информацией, кодирующейся в нервную активность — цепь электрических импульсов, которая, в свою очередь, с помощью определенной структуры мозговой активности воспроизводит предметы. В этом случае можно провести аналогию с написанным текстом: буквы и слова на этой странице имеют определенное значение. Они соответствующим образом действуют на мозг читателя, однако сами они не являются картинами. Когда мы смотрим на что-нибудь, определенная структура нервной активности воспроизводит предмет и для мозга, для нашего сознания. Эта структура и есть этот предмет.

Экспериментальная эстетика, родоначальником которой можно считать Г. Фехнера, немецкого физиолога, философа и психолога, изучает проблемы связи ощущения и стимула, т.е. проблемы сенсорного восприятия. Известен закон Вебера-Фехнера, который определяет логарифмическую зависимость между ответами организма и воздействиями окружающей среды. На основе этого фундаментального закона построено восприятие яркостных различий в объекте и его изображении (поскольку изображение объекта, в свою очередь, становится затем для зрителя объектом).

Несмотря на то, что Фехнер в свое время писал исследования по анатомии ангелов, его подход к изучению связи ощущения и стимула, а также порогов ощущения, порядка, равенства интервалов, гармонии и т.д. сохранил значение до настоящего времени. Его метод базировался на основе древнегреческой эстетики Платона или греческих числовых канонах, таких как «золотое сечение», которые, несмотря на предвзятость, свойственную любому числовому канону, были антропометрическими, т.е. соизмеримыми с человеком, его размерами, чувствами и т.д., и тем самым отражали объективные тенденции в устройстве природы и человека.

Особенность визуального восприятия заключается в том, что воспринимающая система (зрительный анализатор) имеет тенденцию группировать зрительные элементы в простые понятия. Мы подсознательно группируем наши сенсорные данные в готовые объекты, ищем и открываем закономерность в случайном.

Широко известны эксперименты с чернильными пятнами, которые прочитывались испытуемыми людьми как силуэты знакомых предметов. А разве каждый из нас не проводил подсознательно над собой такой же эксперимент, рассматривая рисунок на обоях или отыскивая в форме летних облаков силуэты знакомых предметов, профили людей и животных? На илл.З изображены фигуры, которые в зависимости от нашей установки на восприятие могут восприниматься по-разному.

а

б в г

д е

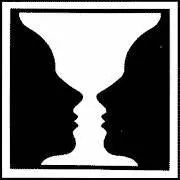

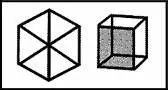

Илл. 3. Оптические иллюзии

а) в зависимости от того, что осознается нами как фигура, а что как фон (светлое или темное), мы видим или вазу, или два профиля;

б) зрителю непонятно, в каком ракурсе воспринимать рисунок прозрачного куба (так называемого куба Неккера);

в) заштрихованная поверхность прозрачного куба оставляет только два варианта восприятия ракурса: если заштрихованная поверхность воспринимается как ближняя к нам, то куб виден как бы чуть сверху, а если как дальняя, то снизу;

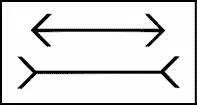

г) несмотря на то, что оба отрезка имеют одинаковую длину, верхний кажется короче, чем нижний;

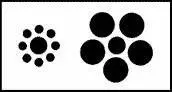

д) на рис. слева центральный круг кажется больше, чем на рис. справа, хотя в действительности они одинаковы;

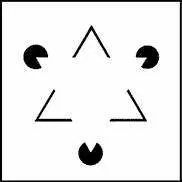

е) мы отчетливо различаем два треугольника. Благодаря полному или достаточному контрасту между белым треугольником и черными кружочками, мы чувствуем, что белый треугольник находится сверху, т.е. ближе к нам, чем треугольник, обрисованный темной линией;

Наше сознание достраивает не только форму, но и пространство, глубину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: