Галина Белякова - Славянская мифология

- Название:Славянская мифология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Просвещение»

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5-09-003831-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Белякова - Славянская мифология краткое содержание

Многое в обычаях, верованиях, обрядах и традициях русского народа уходит корнями в необычайно богатую, полную самых неожиданных сюжетов, мотивов, аллегорий, созвучий, метафор славянскую мифологию, связано с яркой и неповторимой историей славянских народов. Что мы знаем обо всем этом? Автор книги приоткрывает завесу времени и рассказывает об истории происхождения славян, об их древних сказаниях, пантеоне богов, праздниках, мифах о человеке, Космосе и Земле, жизни и смерти, добре и зле…

Книга адресуется учащимся, а также всем, кого интересуют исторические истоки славянской культуры.

Славянская мифология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

28. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — М., 1976.

29. Ломоносов М. В. Древняя Российская история. — Архангельск, 1980.

30. Мавродин В. В. Происхождение русского народа. — Л., 1978.

31. Майков А. Н. Великорусские заклинания. Записки Русского географического Общества. Отделение географии. — Т. 2. — СПб., 1869.

32. Матвеев В. Египет — сын тысячелетий. — Л., 1959.

33. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. — М., 1982.

34. Попов Т. С. Русская народно-бытовая медицина. По материалам этнографического бюро княгини В. Н. Тенишевой. — СПб., 1903.

35. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. — Л., 1963.

36. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л., 1986.

37. Змееборство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография Русского Севера. — Л., 1973.

38. Потебня А. А. Объяснение малорусских и сродных народных песен. — Варшава, 1887.

39. Потебня А. А. Философия языка и мифа. — М., 1989.

40. Ригведа (изд. Т. Я. Елизаренковой). — М., 1989.

41. Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев энеолита. — М., 1965.

42. Рыбаков Б А. Происхождение и ранняя история славян. — М., 1979.

43. Рыбаков Б А. Язычество древних славян. — М., 1980.

44. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987.

45. Сахаров И П. Сказания русского народа, семейной жизни своих предков. — Ч. 1–3. — СПб., 1836–1837.

46. Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. — Вып. 1–4. — М., 1837–1839.

47. Семенцов В. С. Молния в «Упанишадах». Санскрит в древнейшей культуре. — М., 1979.

48. Седов Н. Н. Проблема происхождения и начальной истории славян. — Л., 1978.

49. Славяне и скандинавы. — М., 1986.

50. Трубачев О. Н. История славянских терминов родства. — М., 1959.

51. Трубачев О. Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье. — М., 1978.

52. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. — М., 1991.

53. Трубачев О. Н. В поисках единства. — М., 1992.

54. Третьяков П. Н. По следам древнейших славянских племен. — Л., 1982.

55. Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. — Л., 1978.

56. Фрезер Д. Д. Золотая ветвь. — М., 1980.

57. Чертков А. Д. Пеласго-фракийские племена, населявшие Италию. — М., 1853.

58. Чертков А. Д. Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для изучения нашего Отечества, собранных А. Д. Чертковым. — 2-е изд., испр. — М., 1863.

59. Чулков М. Д. Пересмешник, или Славянские сказки. — СПб., 1766.

60. Шилов Ю. А. Космические тайны курганов. — М., 1990.

61. Щербаков В. И. Асгард и ваны // Дорогами тысячелетий. — М., 1989.

62. Этногенез. Ранняя этническая история и культура славян. — М., 1985.

ИЛЛЮСТРАЦИИИ

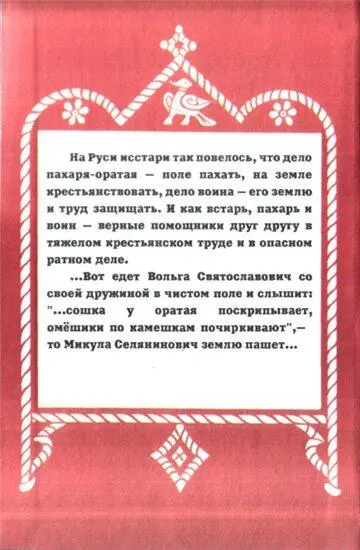

ВОЛЬГА И МИКУЛА

К. А. Васильев, 1974

Однажды славный богатырь Вольга Святославович выехал с дружиною во чисто поле, и услышал он во поле пахаря-оратая: «Как орет в поле оратай, понукивает. А у оратая-то сошка поскрипывает. Да по камешкам омешики почиркивают…» «Едет Вольга к оратаю день, едет другой, едет третий и, наконец, увидел он пахаря…»

Момент встречи Вольги и Микулы Селяниновича из былины «Вольга и Микула» изображен здесь художником. Смелый композиционный прием выделяет фигуру пахаря Микулы — подлинного хозяина своей земли, труженика, который и пашет, и сеет, и кормит, и защищает, когда приходит нужда.

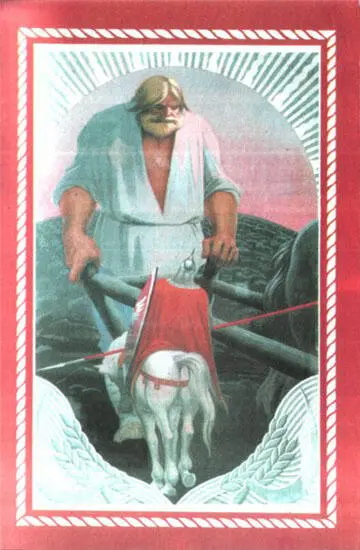

ОГНЕННЫЙ МЕЧ

К. А. Васильев, 1974

Сделав героем этой картины русского былинного богатыря Вольгу, К. А. Васильев указал на преемственную связь его с древним славянским божеством Сварогом — вложил в руки Вольги огненный меч, являвшийся символом этого языческого бога огня.

Вольга — один из любимейших персонажей русского былинного эпоса. Он владел сокровенным знанием и, сказав заветное слово, а затем ударившись оземь, мог, приняв облик горностая, перегрызть тетиву лука у врага, если требовалось — принимал облик волка, барана, сокола, щуки. Художник изобразил Вольгу в обрамлении принимаемых им ипостасей.

Примечания

1

Существуют четыре точки зрения относительно сущности мифологии: 1) «мифологическая теория», сторонники которой видали в мифах олицетворенное описание и объяснение явлений природы, преимущественно небесных; 2) «эвгемерическая», согласно которой мифологические персонажи — это реальные люди, предки, а мифы — приукрашенные фантазией рассказы об их подвигах (Г. Спенсер); 3) «биологическая», рассматривавшая мифологию как фантастическое порождение подавленных подсознательных сексуальных влечений человека (З. Фрейд, фрейдисты); 4) «социологическая теория», понимающая мифы как непосредственное выражение связи первобытного общества с окружающим миром (Л. Леви-Брюль, Б. Малиновский).

2

Основоположником русской мифологической школы был крупнейший ученый, профессор Московского университета Ф. И. Буслаев. В русле этой школы работали также А. Н. Афанасьев, О. Ф. Миллер, А. А. Котляревский, А. А. Потебня, А. Н. Пыпин, А. Н. Веселовский и др.

3

Буслаев Ф. И. Народная поэзия. Исторические очерки. — СПб., 1887.

4

Эзотерическая («обращенная внутрь»), окруженная глубокой тайной мифология — сокровенное достояние тех, кто посвящен в соответствующий ритуал.

5

Экзотерическая («обращенная вовне») мифология специально нацелена на запугивание «непосвященных».

6

Магия — совокупность верований и специфических колдовских действий, с помощью которых люди пытаются сверхъестественным способом воздействовать на окружающие предметы и явления.

7

«Инициальная магия» — от лат. initio — начало.

8

«Контагиозная» — от лат. contagiosus — заразительный, или «парциальная магия» — от лат. pars, partis — часть.

9

«Имитативная магия» — от лат. imitatio — подражание.

10

«Анимизм» (от лат. anima — душа, дух) — вера в существование душ и духов, обязательный элемент любой религии.

11

Фетишизм (от франц. fetiche — идол, талисман) — культ неодушевленных предметов (фетишей), наделенных, по представлениям верующих, сверхъестественными свойствами. Вера в обереги, амулеты, талисманы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: