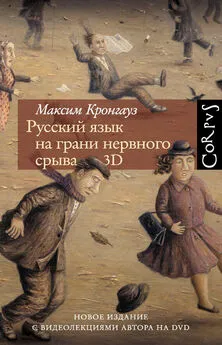

Максим Кронгауз - Русский язык на грани нервного срыва. 3D

- Название:Русский язык на грани нервного срыва. 3D

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Кронгауз - Русский язык на грани нервного срыва. 3D краткое содержание

Мир вокруг нас стремительно меняется, и язык меняется вместе с ним. Кто из нас не использует новые слова, и кто в то же время не морщится, замечая их в речи собеседника? Заимствования, жаргонизмы, брань – без чего уже не обойтись – бесят на и, главное, дают повод для постоянного брюзжания. Кто не любит порассуждать о порче языка, а после сытного обеда даже и о гибели?

Профессор К., претерпев простительное в наше время раздвоение личности и попеременно занимая позицию то раздраженного обывателя, то хладнокровного лингвиста, энергично вступает в разговор. Читать его следует спокойно, сдерживая эмоции. Прочтя, решительно отбросить книгу и ответить на главный вопрос. Кто же – русский язык или мы сами – находится на грани нервного срыва?

(DVD прилагается только к печатному изданию.)

Русский язык на грани нервного срыва. 3D - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очередное мое “исправление” состоялось на радио. С понедельника по четверг по радио “Культура” передавали запись моих лингвистических лекций, а в пятницу я пришел на прямой эфир, чтобы ответить на вопросы слушателей. В одном из ответов я произнес что-то вроде “последствия от этого… ”. Немедленно последовал звонок в студию, и мне указали на неправильность моей фразы, а также предложили отказаться от употребления предлога – “последствия этого… ”. Я попытался отговориться тем, что в спонтанной речи главное – ее спонтанность, а не правильность. Слушатель вежливо прервал меня и потребовал точного ответа, правильно это или неправильно. Сдерживая легкое раздражение, я поблагодарил слушателя и признал свою ошибку. В душе, однако, я продолжаю считать, что так все же сказать можно или, по крайней мере, так говорят. Жалко, под рукой не было Яндекса. И все же очная ставка с еще одним “языковым пуристом” закончилась не в мою пользу.

Казалось бы, все эти случаи наводят на грустные мысли. Однако нам предстоит хеппи-энд. После всех изложенных событий я принимал участие в круглом столе, где обсуждалась предполагаемая гибель русского языка. Разброс мнений был весьма значителен: от “неотвратимо гибнет” до “с русским языком все в полном порядке”. Конечно, я не считаю, что с русским языком все в полном порядке, и приведенные случаи как раз свидетельствуют об этом. Слишком много сейчас возникает вопросов, на которые лингвисты (и корректоры, и редакторы) не могут дать четкого ответа. Язык изменяется так быстро, что специалисты не поспевают за ним, и тем самым отчасти теряется, расползается понятие нормы. Колебания нормы существуют всегда, просто сейчас их слишком много. Однако все это ни в коей мере не свидетельствует о гибели языка. Представьте себе акселерата, который слишком быстро растет, и его маму, которая в ужасе убеждает врачей, что он гибнет. Такая позиция относительно языка кажется смешной и даже абсурдной. Я бы описал ситуацию несколько иначе. Очень быстро меняется окружающий нас мир (в социальном, культурном и технологическом отношениях). Следом за ним, не всегда успевая, меняется и наш язык. Как раз не будь этих изменений, можно было бы говорить о том, что язык мертв: ведь тогда на нем нельзя говорить об изменяющемся мире. Наконец, следом за языком поспешаем отдельные и конкретные мы. Нас разделяет очень многое: понимание или непонимание новых слов, любовь или нелюбовь к словотворчеству, знание или незнание правил орфографии… Зато объединяет неугасающий, временами яростный интерес к родному языку. Мы все время хотим точно знать – КАК ПРАВИЛЬНО?

Родная речь как юридическая проблема

До недавних пор я мало интересовался законодательной деятельностью. Однако внезапно, как и многие другие лингвисты, оказался вовлечен если не в нее саму, то, по крайней мере, в дискуссии по ее поводу. Случилось это после того, как наши депутаты заговорили о законе о русском языке.

Какое-то время шла подготовка закона, сопровождающаяся выступлениями его инициаторов, а затем он с легкостью стал проходить чтение за чтением, несмотря на достаточно сильную критику в средствах массовой информации.

Надо отдать депутатам должное. С каждым чтением закон становился все лучше. Исчезали некоторые абсурдные и пустые формулировки, появлялись разумные идеи. Было изменено даже название. Казалось, еще чтений пять – семь, и выйдет что-то дельное. Но, во-первых, у закона всего три чтения. А во-вторых, это только казалось. Из этого закона ничего дельного получиться просто не могло. По определению.

Тем не менее хроника событий такова. 5 февраля 2003 года закон прошел заключительное третье чтение в Государственной думе, но был отклонен Советом Федерации и отправлен на доработку. Именно между этими двумя событиями и развернулась резкая дискуссия. Затем после незначительных исправлений и уже без всяких дискуссий закон был принят Государственной думой 20 мая 2005 года и одобрен Советом Федерации 25 мая 2005 года.

Обращусь к более ранним этапам создания закона. Изначально он назывался законом “О русском языке как государственном языке Российской Федерации”, и уже в названии отражалось некое противоречие, которое сохранялось и, более того, развивалось в самом тексте закона.

В названии закреплялась определенная подмена понятий. Вместо закона о государственном языке предлагался закон о русском языке как государственном. Нетрудно представить себе дальнейшее развитие подобной логики и, скажем, вместо закона о президенте предложить закон о конкретном человеке как президенте и т.д. В действительности уже само название выдавало потаенные мысли депутатов: им хотелось говорить о наболевшем, то есть именно о русском языке, а чтобы оставаться юридически корректными, приходилось скрываться за формулировками о государственном языке. Несовместимое совмещалось плохо.

Текст закона также представлял собой соединение разных жанров и, говоря научным языком, смешение коммуникативных установок.

Главной и первой составляющей закона стали различные декларации в поддержку русского языка. От государства или правительства требовалось осуществление различных действий, направленных на защиту и поддержку русского языка (в том числе загадочных “иных мероприятий”). В ведении органов власти оказывалось сохранение самобытности и чистоты русского языка, повышение культуры русской речи. Неюристу трудно понять юридическую ценность подобного рода формулировок, с обыденной же точки зрения они выглядели довольно странно, особенно в сочетании с совершенно конкретными рекомендациями и запретами.

Эти предписания и запреты, адресованные непосредственно гражданам страны, и были вторым жанром. Запреты касались употребления нецензурных слов, сквернословия вообще, оскорблений с помощью языка, а также использования иностранных слов. Кроме некоторой невнятности формулировок настораживал тот факт, что из текста закона не было ясно, как будут наказываться соответствующие нарушения.

Наконец, в-третьих, это была не очень удачная попытка сформулировать сферу употребления государственного языка. То есть в самой идее задать область функционирования государственного языка ничего плохого нет, но депутаты сразу же замахнулись на слишком многое: на культуру и прессу, промышленность и театр и так далее и тому подобное. Вместо того чтобы ограничить данную область, закон использовали как инструмент захвата и распространения.

Лингвистический анализ закона показывает, что между целями авторов текста (их коммуникативной установкой) и формой, в которую текст попытались облечь, существует все то же неустранимое противоречие. Закон был вызван не юридическими, социальными или лингвистическими причинами, а, очевидным образом, политическими. В конечном счете это был поиск национальной идеи, создание своего рода государственного культа русского языка, которому не слишком умело попытались придать форму закона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Максим Кронгауз - Русский язык на грани нервного срыва [litres]](/books/1148580/maksim-krongauz-russkij-yazyk-na-grani-nervnogo-sry.webp)