Титус Буркхардт - Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы

- Название:Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91896-129-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Титус Буркхардт - Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы краткое содержание

Сакральное искусство любой культуры несет в себе свойственное для нее духовное видение, которое находит свое отражение в особом формальном языке. Излагая общие принципы символизма традиционного искусства, известный исследователь истории и философии культуры Титус Буркхардт рассматривает характерные методы и особенности сакрального искусства пяти великих традиций: индуизма, христианства, ислама, буддизма и даосизма. Отражение великого Единства через многообразие форм – вот лейтмотив этой работы, которая будет интересна как специалистам-культурологам и искусствоведам, так и самому широкому кругу читателей, которых не оставляет равнодушными наследие мудрости и красоты, накопленное человечеством.

Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Арабское письмо располагается справа налево; иначе говоря, оно возвращается из сферы деятельности к сердцу. Среди всех фонетических шрифтов семитического происхождения арабское письмо имеет наименьшее визуальное сходство с письмом еврейским; еврейское письмо статично, подобно камню скрижалей Закона, хотя в то же время полно скрытого огня Божественного Присутствия, в то время как арабское письмо проявляет единство благодаря дыханию ритма: чем явственней ритм, тем более очевидным становится единство.

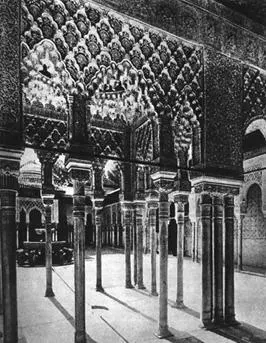

Фризы надписей, увенчивающие стены интерьера молитвенного зала (рис. 36) или окружающие михраб, напоминают правоверному о давно забытом, столько же ритмом своим и иератической формой, сколько и своим значением, величавом и мощном потоке коранического языка.

Рис. 36. Альгамбра. Внутренний дворик

Это пластическое отражение Божественной магии присутствует во всей исламской жизни, выразительное богатство которой, непрестанно возрождаемый подъем и непревзойденные ритмы компенсируют всю простоту ее сути, которая есть Единство; это неизменность идеи и неисчерпаемый поток ее выражения, архитектурная геометрия и не знающий пределов ритм орнамента.

Михраб – это ниша, ориентированная в направлении Мекки, место, где имам, произносящий молитву, стоит перед рядами верующих, которые повторяют его жесты. Основная функция михраба – акустическая, ибо молитвенная ниша призвана отражать слова, направленные к ней; в то же время ее форма напоминает форму хора или апсиды, святая святых, общий вид которой она воспроизводит в уменьшенном масштабе. Символически эта аналогия подтверждается наличием светильника, висящего перед михрабом. [142]Лампа напоминает о «нише света», о которой сказано в Коране: «Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло – точно жемчужная звезда…» (Сура Света, 24.35). Здесь есть нечто подобное точке схода между символикой мечети и символикой христианского, а также еврейского и, возможно, парского храма. Вернемся, однако, к акустической функции молитвенной ниши: благодаря тому, что михраб отражает Божественное Слово, во время молитвы он является символом Божественного Присутствия; в результате этого символика светильника становится вполне второстепенной или, можно сказать, литургической [143]; главное же откровение ислама – это Божественное Слово, непосредственно обнаруживаемое в Коране и «реализуемое» благодаря ритуальной декламации. Это позволяет найти вполне определенное место исламскому иконоборчеству: Божественное Слово должно сохранять словесное выражение, мгновенное и нематериальное, подобно акту творения; таким образом оно сохранит в совершенстве свою воскрешающую силу, не подвергаясь тому разрушению, которое как бы просачивается в самую природу пластических искусств в результате использования ими осязаемых материалов и проникает из поколения в поколение в создаваемые из этих материалов формы. Бытие проявляет себя во времени, а не в пространстве, речь находится за пределами перемен, вызываемых временем в пространственных объектах; кочевники знают это слишком хорошо, живя, фактически, не образами, а речью. Подобный взгляд на вещи и способ его выражения вполне естественны для людей, постоянно находящихся в движении, и в особенности для семитских кочевников; ислам переносит эту точку зрения на духовный уровень, [144]даруя взамен окружающей человека обстановке, и прежде всего архитектуре, отпечаток уравновешенности и интеллектуальной ясности – как напоминание о том, что все существующее – не что иное, как выражение Божественной Истины.

Глава 5

Образ Будды

I

Происхождение буддийского искусства от искусства индуистского – это своего рода алхимическое превращение. Можно сказать, что буддийское искусство «растворило» космическую мифологию Индии и трансформировало ее в образы душевных состояний. Вместе с тем оно «выкристаллизовало» тончайший элемент индуистского искусства, а именно квазидуховное качество человеческого тела, облагороженного сакральным танцем, очищенного методами йоги и как бы насыщенного сознанием, не ограниченным рамками рассудка. Именно это качество «отливается» в несравненную формулу в сакральном образе Будды, вобравшем в себя все духовное блаженство, присущее древнему искусству Индии, и именно оно становится центральной темой, вокруг которой вращаются все остальные образы.

Тело Будды и лотос – две эти формы, заимствованые из индуистского искусства, выражают одно и то же: беспредельный покой Духа, осознавшего самого Себя. Они отражают всю духовную позицию буддизма – и, можно добавить, позицию психофизическую, которая служит опорой духовной реализации.

Образ Божественного Человека, возведенного на лотосовый трон, является индуистской темой. Мы выяснили, что в ведийском алтаре заложен традиционный образ «золотого человека» ( хиранья-пуруши); образ покоится на золотом диске, который, в свою очередь, возлежит на лотосовом листе. Это символ Пуруши, Божественной Сущности в ее аспекте неизменной сути человека, и это также образ Агни, сына богов, благодаря которому Праджапати, Вселенная, реализуется в своей истинной полноте. Пуруше присущи все эти аспекты; Он проявляется на каждом плане существования, в том смысле что соответствует законам, присущим данному плану, не подвергая Себя какому бы то ни было изменению. Агни – это духовное семя, из которого берет начало вселенская природа человека; вот почему Агни сокрыт в алтаре, как и в сердце человека; он рожден из изначальных вод – совокупности истинных потенциальных свойств души или мира; отсюда – лотос, который поддерживает его.

Буддийское искусство увековечило символ «золотого человека»; однако появляется оно, чтобы отвергнуть все то, что индуизм утверждает посредством этого символа. Индуистская доктрина прежде всего заявляет о беспредельной Сущности, по отношению к которой все вещи – не более чем отражение. Все вещи происходят от Пуруши, утверждают Веды. Буддийской же доктрине нечего сказать о Бытии или Сущности вещей: она появляется, чтобы отрицать всякую божественность. Вместо того чтобы начать изложение с высшего принципа, который можно было бы уподобить вершине пирамиды, составленной изо всех уровней существования – такой представляется Вселенная с теоцентрической точки зрения, – буддизм выстраивает эволюцию только путем отрицания, как бы принимая человека и его небытие за отправной момент и создавая вслед за этим пирамиду, вершиной устремленную вниз и безгранично расширяющуюся кверху, по направлению к пустоте. [145]Но несмотря на инверсию перспективы квинтэссенция обеих традиций одна и та же. Разница между их точками зрения такова: индуизм представляет божественную Реальность в ее «объективном» смысле, благодаря ее отражению в уме, ибо подобное отражение является возможным помимо и независимо от ее непосредственного духовного осознания, вследствие универсальной природы Интеллекта. С другой стороны, буддизм устанавливает Сущность человека – или Сущности вещей – только в результате «субъективного» пути, т. е. в результате духовного осознания этой Сущности и никак иначе; он отвергает как ложное, или иллюзорное, всякое чисто умозрительное утверждение сверхформальной Реальности. Эта позиция обоснована [146]тем, что мысленная объективация, овеществление Божественной Реальности зачастую может становиться помехой для ее осознания, потому что всякое отражение влечет за собой зеркальное обращение отражаемого – это демонстрировалось выше на примере пирамиды, сужающейся к вершине как символу принципа, – и потому что мышление ограничивает сознание и в известном смысле замораживает его; в то же время создается впечатление, что мысль, направленная к Богу, находится вне своего объекта, тогда как Бог беспределен и в действительности ничто не может находиться вне Его; следовательно, всякая мысль об Абсолюте становится недействительной вследствие ошибочной перспективы. Поэтому Будда говорит, что его учение не касается источника мира, или души, и имеет дело только со страданием и с путем избавления от страдания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: