Титус Буркхардт - Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы

- Название:Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91896-129-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Титус Буркхардт - Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы краткое содержание

Сакральное искусство любой культуры несет в себе свойственное для нее духовное видение, которое находит свое отражение в особом формальном языке. Излагая общие принципы символизма традиционного искусства, известный исследователь истории и философии культуры Титус Буркхардт рассматривает характерные методы и особенности сакрального искусства пяти великих традиций: индуизма, христианства, ислама, буддизма и даосизма. Отражение великого Единства через многообразие форм – вот лейтмотив этой работы, которая будет интересна как специалистам-культурологам и искусствоведам, так и самому широкому кругу читателей, которых не оставляет равнодушными наследие мудрости и красоты, накопленное человечеством.

Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако, если рассматривать вопрос полностью, можно увидеть, что оба аспекта буддизма – доктрина о Карме и качество милосердия – неотделимы друг от друга, поскольку проявление действительной природы мира требует выхода за его пределы, раскрытия скрытого значения неизменных состояний и разрыва замкнутой системы становления. Этот разрыв и есть сам Будда; с этих пор все, что исходит от него, влечет за собой приток Бодхи.

В «золотом веке» буддизма пластический образ Татхагаты, возможно, был излишним; может статься, он был несвоевременным в окружении, все еще сильно насыщенном индуизмом. Но впоследствии, когда духовное понимание и волевые намерения людей ослабели и когда произошло известное расщепление между помыслами и деяниями человеческими, любое средство благодати, включая сакральный образ, стало уместным и даже необходимым. Таков случай с некоторыми формами призывания Божества, которые были сохранены в канонических текстах; они были, вообще говоря, введены в употребление только в определенное время и под влиянием соответствующего вдохновения. Подобным же образом мы узнаем из некоторых буддийских источников, что такой-то художник, добившись великой духовной заслуги, был перенесен в рай Шакьямуни, или Амитабхи, чтобы увековечить и передать потомкам его образ. [165]

Следует признать невозможным утверждение об исторической достоверности сакрального портрета, как, например, портрета Будды, но это никоим образом не отрицает той истины, что этот образ в своей традиционной форме выражает абсолютную сущность буддизма, можно даже сказать, что он представляет одно из самых мощных доказательств буддизма.

III

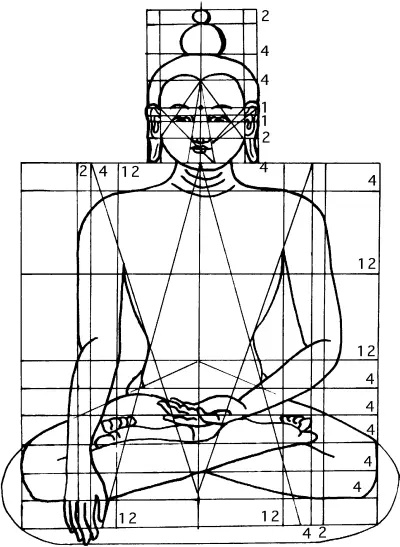

Традиционный портрет Будды Шакьямуни основывается до некоторой степени на каноне пропорций, а отчасти – на изображении отличительных признаков тела будды, выведенных из Священных писаний (рис. 39).

Рис. 39. Диаграмма пропорций «истинного образа» Будды (с рисунка тибетского художника)

Диаграмма пропорций, используемая на Тибете, [166]представляет очертания сидящей фигуры, заключенной, кроме головы, в прямоугольник, который отражен в прямоугольнике, обрамляющем голову; подобным же образом очертание грудной клетки, измеренной от уровня плеч до пупа, проецируется в пропорционально уменьшенном масштабе внутри прямоугольника, окаймляющего лицо. Размеры на нисходящей шкале регулируют высоту торса, лица и сакрального выступа на макушке головы. Пропорции, предписанные в этой диаграмме, которая может иметь варианты, обеспечивают статическое совершенство образа в целом и впечатление непоколебимого и безмятежного покоя.

Существует скрытая аналогия между человеческим образом Будды и формой ступа – святыни, содержащей реликварий. Ступа может рассматриваться как олицетворение мирового тела Татхагаты: ее разнообразные уровни, или ярусы, квадратные внизу и более или менее сферические наверху, символизируют многочисленные планы, или уровни, существования. Та же самая иерархия отражена в меньшем масштабе в человеческом образе Будды, чей торс подобен кубической части ступа, тогда как голова, увенчанная выступом « природы Будды», соответствует куполу, завершенному пинаклем.

Жесты рук ведут свое происхождение от науки мудр, унаследованной буддизмом от индуизма. Вообще говоря, символизм жестов основан на том, что правая рука вполне естественно соответствует активному полюсу Вселенной, или души, тогда как левая рука представляет пассивный, или воспринимающий, полюс. Эта полярность является полярностью Пуруши и Пракрити, Неба и Земли, Духа и души, воли и чувства и т. д. Поэтому связь положений обеих рук может в одно и то же время выражать основной аспект учения, состояние души и фазу, или аспект, космоса.

Образ Будды запечатлевает некоторые из его личностных характеристик, тщательно охраняемых традицией; эти характеристики наносятся на иератический тип, общая форма которого более или менее определена, или зафиксирована, и присуща более природе символа, чем портрета. В глазах представителей Дальнего Востока, которые восприняли традиционный образ Будды из Индии, этот образ всегда сохраняет определенные специфически индийские этнические черты, даже если китайские или японские реплики того же портрета выдают их монгольское происхождение. Кроме того, усвоение монголоидного типа никоим образом не умаляет подлинной выразительности образа, совсем наоборот: его выражение невозмутимого покоя, статической полноты и безмятежности усиливается этим сочетанием разных народностей. Можно сказать также, что духовная норма, которую передает сакральный образ Будды, сообщается зрителю как психо-физическая установка, весьма характерная для врожденного поведения монгольских народов буддийской веры. В этом есть нечто подобное магической связи между почитателем и изображением: изображение пронизывает телесное сознание человека, а человек как бы мысленно проецирует себя на образ; обнаружив в самом себе то, что выражается этим образом, он передает это в виде невидимой внутренней силы, которая с этого времени изливается на других.

Прежде чем закончить эту главу, следует сказать несколько слов об эллинистическом влиянии на скульптуру Гандхарской школы. Значение этого влияния зачастую преувеличивалось; его результат, по-видимому, отразился только в тенденции к натурализму. Натурализм действительно угрожал поначалу подавить иератические образцы, но вскоре его наступление было остановлено. С этого времени натурализм продолжал существовать только в пределах строго традиционных рамок основы, в форме утонченного богатства линии или поверхности, оживляющих произведение в целом, отнюдь не нарушая его сущностного качества. Если эллинистическое влияние и представляло нечто большее, чем мимолетную случайность, то это имело место лишь постольку, поскольку оно слегка сдвинуло художественный план выражения, не изменив его сущности; по-видимому, оно обусловило переход от живописного к скульптурному сакральному портрету.

Дверью, через которую вошел эллинизм, явился, очевидно, философский характер буддизма в его анализе мира. Учение Шакьямуни о непоколебимой взаимосвязи причин и следствий, желания и страдания a priori апеллирует только к разуму; однако теория Кармы, которая неотделима от стоицизма, является лишь оболочкой послания Будды; его суть доступна только путем созерцания и находится вне пределов досягаемости рационального мышления. Рационалистическая оболочка более выражена в хинаяне; в махаяне присутствие сверхформальной сущности как бы разорвало эту оболочку. Кроме того, сакральные образы махаяны имеют больше духовной глубины, чем образы хинаяны, которые тяготеют к формальности и изяществу орнамента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: