Ольга Чеканова - Огюст Монферран

- Название:Огюст Монферран

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Стройиздат Ленинградское отделение

- Год:неизвестен

- Город:Ленинград

- ISBN:5-274-01153-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Чеканова - Огюст Монферран краткое содержание

В книге отражены этапы творческой биографии зодчего, смело решавшего градостроительные и сложные технические задачи. Дан подробный анализ работ Монферрана и оценка их с позиций современного искусствоведения. Особое внимание уделено возведению Исаакиевского собора, Александровской колонны, строительству особняков в Петербурге, его пригородах, а также работе в Нижнем Новгороде. Показана роль Монферрана в создании блестящих интерьеров Зимнего дворца до и после пожара 1837 г.

Для архитекторов, искусствоведов и художников-реставраторов.

Огюст Монферран - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общий вид Исаакиевского собора.

В 1830–1840-е гг., в эпоху романтизма, монументальная живопись в синтезе искусств вновь обретает важное значение, а синтез архитектуры со скульптурой не теряет своей важной роли. В Исаакиевском соборе он выразился во всей полноте, своеобразии и противоречивости, несмотря на то, что основой его являлась единая направленность содержания архитектуры и изобразительного искусства.

Создавая проект скульптурного убранства собора, Монферран использовал традиционные для классицизма формы и образы. Хорошо владея знанием законов архитектурно-пластического синтеза, внимательно изучив русскую школу скульптуры, он находит интересные и своеобразные решения в рамках этого стиля и в то же время привносит в пластическое оформление здания черты того нового, что станет характерным для второй половины XIX в. В оформлении фасадов главную роль играют скульптурные композиции, преимущественно в венчающих частях здания: это рельефы во фронтонах, скульптуры на аттике и балюстраде барабана купола, барельефы дверей. Расположение декоративной скульптуры соответствует основным членениям здания, объединяя отдельные архитектурные массы, зрительно смягчая переходы от одной части к другой и усиливая архитектурную роль и значение отдельных элементов.

Западный портик

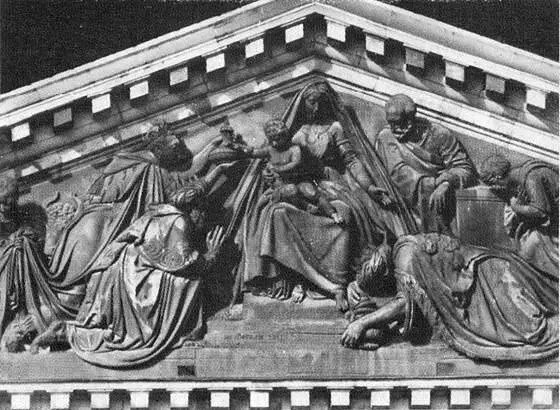

«Поклонение волхвов». Фрагмент рельефа южного фронтона. Скульптор И. П. Витали

Фронтон западного портика

Скульптурная группа «Евангелист Матвей». И. П. Витали

«Апостол Варфоломей». Статуя на углу западного фронтона. Скульптор И. П. Витали

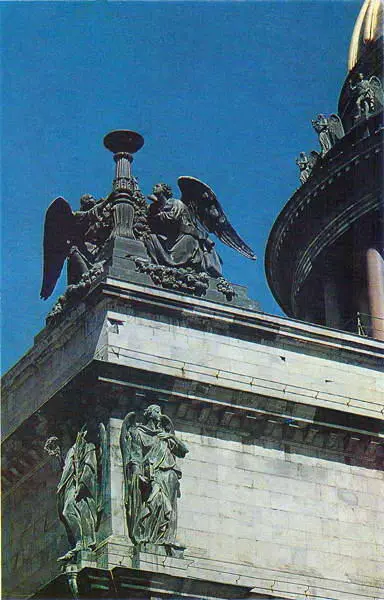

Ангелы со светильниками. Статуи на крыше собора. Скульптор И. П. Витали

Фигуры ангелов на барабане купола. Скульптор И. Герман

Общий проект скульптурного убранства был создан Монферраном. В программе конкурса, объявленного Комиссией, указывалось, что в барельефах на фронтонах должно быть не менее одиннадцати фигур и не более тринадцати, что высота фигур должна составлять пять метров, а барельефы следует исполнять в трех плоскостях, чтобы пластика их воспринималась объемно с удаленных точек.

Для создания скульптур были приглашены скульпторы И. П. Витали, Ф. Т. Лемер, П. К. Клодт, С. С. Пименов, А. В. Логановский и др. Комиссия, образованная в составе профессоров Академии художеств, давала заключение по каждой модели перед отправкой ее в литейную мастерскую.

Скульптором И. П. Витали выполнена большая часть скульптур, в их числе двенадцать статуй евангелистов и апостолов над фронтонами, группа коленопреклоненных ангелов со светильниками на углах аттика, статуи ангелов над угловыми пилястрами, а также три большие бронзовые двери и барельефы на двух колоссальных фронтонах — «Встреча императора Феодосия с Исаакием Далматским» и «Поклонение волхвов». В процессе грандиозной работы по созданию этих барельефов Витали должен был согласовать скульптурные композиции фронтонов с архитектурой собора.

Добиваясь единства восприятия пластических образов и архитектурных форм, скульптор прибегал не только к трехмерному решению фигур, но с помощью композиционных построений достигал необходимой монументальности и уравновешенности, столь характерных и для самого здания. Мерный ритм фигур и четкая линия их силуэтов еще больше сближают оба вида искусства. Однако в построении композиции заметны некоторые черты стиля творчества Витали, говорящие о том, что он не слишком строго следовал канонам классицизма. Прежде всего это выразилось в трактовке образов некоторых персонажей, отмеченных большей конкретностью, а порой и персонифицированных, чего строгие правила классицизма не предусматривали. Возвышенность образов предполагала известную идеализацию. Кроме того, для Витали характерно стремление к подробному изображению многих элементов в композициях фронтонов, а барельеф «Поклонение волхвов» построен так, что для большей убедительности некоторые детали даже выступают за пределы карниза. При высоком рельефе самих фигур это усиливает ощущение реальности изображенного. Действие как бы выходит из плоскости фронтона, и скульптурная композиция уже не принадлежит только зданию — нарушена та мера условности, которая свойственна искусству классицизма. И вместе с тем оба барельефа — произведения большого мастера, творчеством которого завершается развитие искусства русской пластики первой трети XIX в.

Два других барельефа: «Исаакий Далматский останавливает императора Валента» и «Воскресение Христа», расположенные в восточном и северном фронтонах, выполнены французским скульптором Лемером. Работы его не отмечены таким высоким талантом, как произведения Витали. Известная дробность деталей, сухость и большая условность образов характерны для его барельефов. Однако, несмотря на черты академизма, присущие в целом творчеству этого мастера, композиция восточного фронтона удалась автору в большей степени. Драматичность сюжета, в котором Исаакий Далматский предсказывает гибель императору Валенту, позволила Лемеру выявить пластические возможности и создать выразительные образы героев, противостоящих друг другу в конфликтной ситуации сюжета.

Рельефы фронтонов, несомненно, принадлежат к лучшим произведениям декоративной скульптуры 1840-х гг., для которой характерны цельность композиции, сильная пластика, монументальность образов.

Установка тяжелых рельефов представляла значительные трудности. Чтобы не повредить карнизы, барельефы заключили в мощную железную арматуру, укрепленную в тимпане каждого фронтона с помощью многочисленных У-образных железных отростков — креплений металлической конструкции тимпана. Благодаря этой системе барельефы, весом 80 тонн каждый, свободно висят, а не упираются в карниз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: