Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века

- Название:Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85759-442-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века краткое содержание

Монография Н. В. Злыдневой представляет собой серию очерков, посвященных проблеме взаимодействия изображения и слова в аспекте риторики культуры ХХ века. Речь идет преимущественно о русском искусстве и литературе, однако привлекается и европейский материал: среди имен – Малевич, Ларионов, Филонов, Тышлер, Петров-Водкин, Де Кирико, Бранкузи, а также Гоголь, Вячеслав Иванов, Хармс, Платонов и многие другие. Особое внимание уделяется интереснейшей и все еще недостаточно исследованной в отечественном искусствознании переломной эпохе конца 20-х – начала 30-х годов. Изобразительное искусство рассматривается на фоне языка, в сопоставлении с литературой и в контексте общекультурных процессов. Оперируя широким гуманитарным инструментарием для выявления механизмов воздействия слова на формирование и восприятие изобразительного «текста», автор сосредоточивается на явлениях пограничья – словесном компоненте изобразительной формы, воздействии фигур речи на функционирование зрительного образа, точках соприкосновения литературы и искусства ХХ века, связи авангарда с архаикой, где вербальное и визуальное начала выступали в синкретичном виде. Монография рассчитана на искусствоведов и всех, кому интересна русская культура прошедшего столетия.

Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Илл. 1. М. Шагал. Над городом. 1914–1919. Холст, масло. ГТГ.

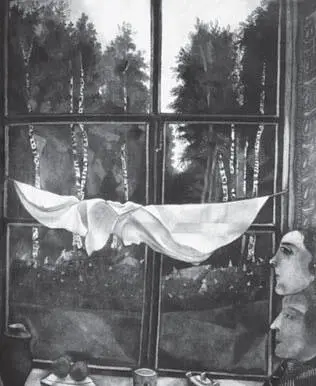

Илл. 2. М. Шагал. Окно на даче. 1915. Картон, гуашь. ГТГ.

Начнем с примера самого расхожего, но одновременно и самого сложного. Это метафора в живописи Марка Шагала [15]. Языковые клише фигуры перенесения (то есть метафоры) в мотивике его живописи очевидны. Так, выражение душа порхает соответствует летящей по небу паре влюбленных [илл. 1]; выражение окно смотрит в сад и перенесение окно=глаз получает адекватную форму в изобразительной семантике [илл. 2]. Другой пример: невеста в белом – постоянный персонаж его живописи. Отвлекаясь сейчас от хасидской символики, напомним ветхозаветную метафору-сравнение «безгрешная душа=белый снег» (ср. 50 псалом: «омыеши мя и паче снега убелюся») [16]. Еще более яркий пример риторики Шагала – и музицирующий на крыше домов персонаж: здесь сравнения-перенесения поет как птица и заливается соловьем выступают как метафора влюбленности душа поет , а также как метафорическое определение художественной деятельности в целом [илл. 3]. Очевидно, в свете приводимых выше соображений Н. Д. Арутюновой о природе метафоры и мере ее приложимости к изобразительному искусству более уместно говорить о метафоричности поэтики мастера, нежели о метафоре в строгом понимании термина.

Илл. 3. М. Шагал. Зеленый музыкант. 1923. Музей Гугенхейма. Нью-Йорк.

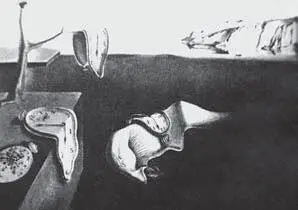

Илл. 4. С. Дали. Постоянство памяти. 1931. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

Ориентация на универсальную метафору определяет и переносы значений у Сальвадора Дали. Примером может служить универсальное сравнение времени с рекой (река времени с признаком ‘текучесть’): так возникает знаменитое изображение стекающего циферблата [илл. 4]. Дали оперирует фигурой катахрезы. Впрочем, литературность Дали лежит на поверхности – изобразительная семантика его живописи литературна par excellence (как в дурном, так и в безоценочном смысле).

Катахреза Дали заимствована у авангарда, с которым эта фигура наиболее органично соотносится [17]. Кубофутуристы, а также Малевич времени создания полотна «Англичанин в Москве» (1914) дают образцы катахрезы как совмещения несовместимого, взрывая как логику обыденного сознания, так и логику традиционных формально-смысловых соответствий. На катахрезе во многом зиждется интермедиальный «холизм» авангарда: именно по риторическому основанию легендарное «дыр бул щыл» Крученых обнаруживает соответствие с контррельефами Татлина или живописью Ларионова.

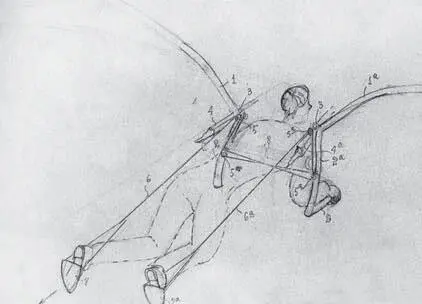

Как и в словесном искусстве, один и тот же образ (например, образ человека-птицы) может выступать как разные тропы одновременно. Так, образчиком тропа по сходству (операция перенесения) выступает произведение В. Татлина «Летатлин» ( творческая личность = птица ), но тот же самый образ, заключенный в данном произведении, допускает прочтение в плане метонимии (птица как полет) [илл. 5]. Аналогично организована риторика «велосипедного быка» Пикассо. Характерное для западного авангарда, например в лице М. Дюшана, переосмысление бытового предмета с точки зрения его афункциональной формальной выразительности, что в известной степени соотносимо с принципом остранения в литературоведении, выстроено по принципу словесного тропа с акцентом на перенос-совмещение семантических признаков. Остроумные парадоксы и обманки Магритта могли бы быть названы каламбурами: переносы-столкновения значений в его изображениях достигают высокого уровня обостренной контрастности.

Илл. 5. В. Татлин. Положение тела во время полета на «Летатлин». 1929–1932. ГЦТМ. Москва

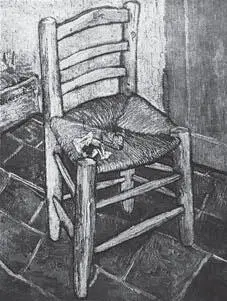

Илл. 6. В. Ван Гог. Стул. 1888. Галерея Тэйт, Лондон.

В ряд семантических тропов по смежности попадают «Башмаки» и «Стул» Ван Гога [илл. 6]. Это классический случай метонимии, то есть отсылки к целому по его детали. В принципе фигура речи здесь порождена скорее жанром – любой натюрморт основан на демонстрации метонимического значения изображенных предметов. В случае вещных портретов Ван Гога обращает на себя внимание особая акцентированность метонимического значения, вследствие чего произведение балансирует на грани натюрморта и портрета.

Особая тема в рамках фигур речи и искусства ХХ века – цитата как троп. Изначально цитата является принадлежностью области риторики и теории художественного (литературного) текста. Традиционно литературной цитате дается следующее определение: «Цитата – это дословное воспроизведение отрывка из какого-либо текста» [18]. Цитата, таким образом, не является фигурой речи в собственном смысле слова, хотя изначально выполняет риторическую функцию. Однако ее характер меняется в ХХ веке, когда вследствие расширения семиотического поля искусства статус цитаты в поэтике повышается. В этом качестве – в качестве поэтического приема – цитата получает осмысление в работах русской формальной школы – у В. Шкловского, а позднее у М. Бахтина (в рамках понятий «чужая речь», «диалогичность» и пр.), в работах французских структуралистов (Ю. Кристева), наконец, в последнее время – у западных филологов-славистов, оперирующих (вслед за Ю. Кристевой) понятием интертекстуальность (И. Смирнов, О. Ханзен-Леве [19]), а также в работах ученых загребской школы литературоведения и семиотики (Д. Ораич [20]), примыкающей к немецкой славистике. Цитата является прецедентом акта цитирования. В наиболее общем понимании цитирование – это процесс расшифровки текста, вовлекающий исследователя в работу с универсальным для любой культуры противопоставлением своего чужому . Цитация в современном прочтении данного термина является таким помещением чужого текста в свой текст, при котором происходит диалог этого нового своего – чужого текста с прототекстом (антецедентом), или контекстом , откуда заимствован чужой текст. То есть в триаде свой текст – чужой текст – прототекст цитата служит ферментом, порождающим новый смысл сообщения и новый художественный образ. Так в общих чертах обстоит дело с материалом художественной литературы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: