Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века

- Название:Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85759-442-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века краткое содержание

Монография Н. В. Злыдневой представляет собой серию очерков, посвященных проблеме взаимодействия изображения и слова в аспекте риторики культуры ХХ века. Речь идет преимущественно о русском искусстве и литературе, однако привлекается и европейский материал: среди имен – Малевич, Ларионов, Филонов, Тышлер, Петров-Водкин, Де Кирико, Бранкузи, а также Гоголь, Вячеслав Иванов, Хармс, Платонов и многие другие. Особое внимание уделяется интереснейшей и все еще недостаточно исследованной в отечественном искусствознании переломной эпохе конца 20-х – начала 30-х годов. Изобразительное искусство рассматривается на фоне языка, в сопоставлении с литературой и в контексте общекультурных процессов. Оперируя широким гуманитарным инструментарием для выявления механизмов воздействия слова на формирование и восприятие изобразительного «текста», автор сосредоточивается на явлениях пограничья – словесном компоненте изобразительной формы, воздействии фигур речи на функционирование зрительного образа, точках соприкосновения литературы и искусства ХХ века, связи авангарда с архаикой, где вербальное и визуальное начала выступали в синкретичном виде. Монография рассчитана на искусствоведов и всех, кому интересна русская культура прошедшего столетия.

Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

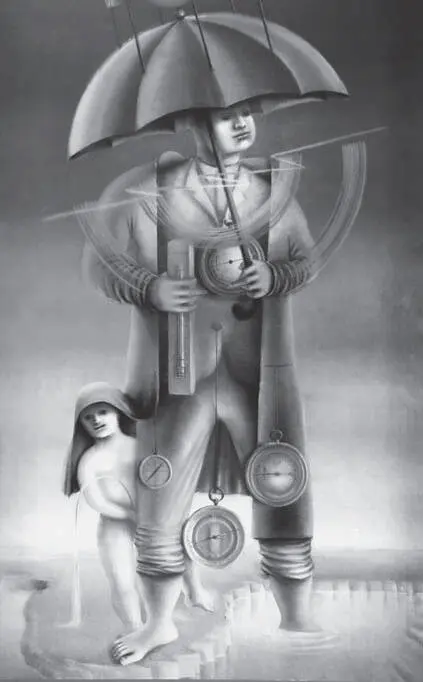

Илл. 13. А. Тышлер. Директор погоды. 1926. Холст, масло. Собр. Ф. Я. Сыркиной. Москва.

Впрочем, оксюморон в его логическом эквиваленте, то есть как парадокс, составляет одно из фундаментальных свойств поэтики модернизма – им окрашено все уходящее столетие. Яркий, хотя и слишком на поверхности лежащий пример – пространственные парадоксы в графике Эшера. Более сложную художественную материю, и, следовательно, более интересную для рассмотрения, представляют парадоксы скульптуры Константина Бранкузи. Формально-композиционная и смысловая структура произведений Бранкузи изобилует многочисленными примерами антиномий. Позволим себе остановиться только на трех из них.

Парадокс № 1 можно отнести к тропам по сходству (компаративный вид), типа метафоры. Он состоит в транспозиции кода скульптуры как визуального вида искусства. Примером может служить созданная Бранкузи в 1920 году скульптура для слепых – мешок с яйцевидным мраморным объектом внутри, предназначенным для ощупывания [илл. 14]. Эта авангардная идея отсылает к архаической традиции, связанной с сакральной идентификацией человеческого тела (×=руки) и ритуального объекта. Смена типа перцепции ведет к взаимному наложению членов оппозиции видимое/невидимое и тем самым размещает смысл пластического сообщения в зоне парадокса.

Другой парадокс Бранкузи разворачивает значение противопоставления видимое/невидимое в аспекте парности на уровне иконографии, то есть изобразительной семантики. Одна из центральных в его искусстве тем – противопоставленность света и тьмы , и она соотнесена с упомянутой оппозицией видимое/невидимое . Бранкузи следует представлениям архаической традиции, согласно которой свет эквивалентен глазу [23]. Тема зрения очень значима для мастера: в абстрактных и полуабстрактных женских портретах акцентируются глаза. Мотив парности у Бранкузи, восходящий к архаическому близнечному культу и к Платону, маркирует эротическую тему его творчества (например, серии «Поцелуй», «Пингвины») [24]. Бинарность как общий принцип отнесен и к мотивам зрения. Однако особенно ярко принцип парности проявляется в тех случаях, где возникает отступление от него: так возникает тема одноглазия («Спящая Муза», 1910) [илл. 15]. Одноглазие эквивалентно у Бранкузи сверхглазу, каковым в мифопоэтической традиции, на которую ориентирован скульптор, выступает верховный глаз – Солнце. По признаку солнца-света мотив отсутствующего члена как усеченной парности тесно связан у Бранкузи с утопической идеей, иконографически представленной в серии «Пингвины» [25], и воплотился в иконографии серии «Колонна». Двойственность эротико-утопической программы мастера, проявившейся в принципе усеченной парности, в терминах фигур речи выступает как эллипсис – маркированное опускание некоторых элементов в нормативной конструкции фразы (в данном случае – органически естественной или привычной в рамках иконографии мастера парности).

Илл. 14. К. Бранкузи. Скульптура для слепых. 1920. Художественный музей. Филадельфия.

Илл. 15. К. Бранкузи. Спящая Муза. 1910. Бронза. Национальный музей современного искусства. Париж.

Наконец, еще один троп Бранкузи касается морфологии формы и связан с его концептом абсолюта. В нем идея дуальности свет – тьма находит свое дальнейшее развитие. По собственному признанию скульптора, он мечтал о форме, которая не отбрасывала бы тени на саму себя. Увлеченный философскими идеями Платона, Бранкузи соотносит с идеальной формой геометрическое тело шара – его бестеневое абсолютное начало. Форму, которую он в результате создает, можно назвать семиотически грамотной – мастер идет по пути антиномии и, чтобы показать бестеневое начало, вводит тень: поверхность шарообразной формы его скульптуры («Прометей», 1911 – из серии «Яйцо») нарушена небольшим бугорком, отбрасывающим тень на идеальную поверхность, разрушая тем самым эту идеальность [илл. 16]. Таким образом, Бранкузи пластически декларирует отсутствие тени посредством ее значимого наличия. Совмещение несовместимого в этом произведении можно отнести к фигуре оксюморона. Антитетичность Бранкузи в терминах риторики можно обозначить и как оксюморон, и как эллипсис. Риторическое осмысление мотива парности мы находим и у Петрова-Водкина. Мастеру свойственны дуальные композиции («Две девушки», 1915, «Мальчики», 1911, «Новоселье», 1936). Эта парность на уровне синтаксиса изобразительного текста (то есть зеркальная симметрия по отношению к вертикальной оси) корреспондирует с парностью на уровне семантики: так, на картине 1923 года «После боя» оппозиция жизнь/смерть визуально представлена как композиционная и цветовая противопоставленность верхней и нижней частей полотна – реального живого мира и мира мертвых, о которых вспоминают после боя (зеркальная симметрия по отношению к горизонтальной оси) [илл. 17].

Илл. 16. К. Бранкузи. Прометей. 1911. Мрамор. Художественный музей. Филадельфия.

Симметричные «рифмованные» композиции Петрова-Водкина с точки зрения риторики обращаются к фигуре параллелизма, свойственной каноническому искусству и примитиву. Параллелизм как стилистическая фигура особенно характерен для неопримитивизма М. Ларионова, где он охватывает прежде всего интермедиальную сферу – имею в виду параллелизм вербального и визуального рядов в изображениях Весны – Осени – Зимы – Лета и подписей под ними. Кроме того, типичный для примитива композиционный принцип ковровой соположенности равнозначных элементов зрительного ряда обнаруживает синтагматический параллелизм. Риторика симметрии корреспондирует с фюнеральным кодом советской культуры 30-х годов (ср. погребальную тему, проходящую через мемориалы, мавзолей Ленина, иконографию московского метро и архитектуру ложного классицизма).

Проблема фигур речи вовлекает в обсуждение и ряд универсальных закономерностей изобразительного синтаксиса. Так, особенно привлекательной выступает теория паронимической аттракции, выдвинутая филологами [26], согласно которой звуковая форма отдельного слова в поэтическом тексте притягивает к себе аналогичную форму, то есть умножается, создавая ритмику повтора. Именно в соответствии с этим принципом может быть воспринята фигура повтора в изобразительном искусстве – как аттракция, соположенность зрительно «рифмующихся» геометрических форм, выражающаяся в симметрии, параллельности линий или цветовых пятен, ритмических и тематических повторах, что предполагает не осознанную художником избирательность визуальных мотивов. Проблема риторики в изобразительном искусстве может быть рассмотрена и в аспекте ритуальности самого творческого акта мастера: аналогично тому, как архаический ритуал подразумевает неразрывную сцепленность слова и дела [27], он диктует и необходимость учета гестуального модуса изображения как неразрывности изображения и действия по изготовлению этого изображения (ср., например, ранний портрет как типологическое явление и заключенную в нем смыслообразность). Одной из частных проблем гестуальной риторики можно считать знаковую сущность мазка как действия (гестуальности) в европейском искусстве нового времени. К той же сфере вопросов относится и проблема подписи художника на полотне как риторически выраженное метаописание собственного имени. В этом отношении интересен супрематизм Малевича, в отличие от его до– и постсупрематического – фигуративного – периодов, трудно поддающийся интерпретации с точки зрения фигур речи. Однако сам тип его живописного мышления, квантование формы, соответствует наиболее общим закономерностям порождения речевых моделей – языковым квантам ментальной картины мира. Его подпись в виде черного квадрата – личный знак художника, вневербальное самоименование – содержит риторический компонент, призывающий к восприятию каждого нового произведения под знаком знаменателя общей программы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: