Ксения Ермишина - Религиозная антропология. Учебное пособие

- Название:Религиозная антропология. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0736-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Ермишина - Религиозная антропология. Учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие включает лекционный курс, прочитанный для студентов миссионерского факультета ПСТГУ в 2010–2012 гг. В курсе дан обзор и анализ антропологических идей в разных религиозных традициях. Сначала рассмотрены представления о человеке в религиях Индии, Китая и Древней Греции, затем – в христианстве, исламе, иудаизме. Особое внимание уделено сравнительному анализу православной, католической и протестантской антропологии. Значительная часть курса посвящена антропологическим концепциям, характерным для развития западноевропейской и русской мысли.

Религиозная антропология. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Периодизация показывает, что рождение великих идей для китайской культуры происходит в эпоху Чжанго́, которая ознаменовалась появлением конфуцианства и даосизма. Стоит заметить, что это время общенационального кризиса, в которое рождается особый тип творчества – личное постижение истины и религиозно-философские переживания, ставшие основой нового национального самосознания. Основы и особенности религиозной системы Китая были заложены в глубокой древности, начиная с эпохи Шань-инь. Шаньская цивилизация городского типа появилась в бассейне реки Хуанхэ в середине 2-го тыс. до н. э., примерно в то же время, что арии и ведическая традиция в Индии. В отличие от индийской культуры, в китайской культуре не получили распространение сложные мифологические и поэтические системы, место мифов заняли историзированные легенды о мудрых и справедливых правителях. Божества как бы спускались на землю, перерождаясь в первопредков и идеальных правителей, роль культов в честь богов в Древнем Китае выполняло почитание предков и духов умерших.

В связи с этим нужно отметить, что для китайского мировоззрения не существует проблемы, обозначенной на Западе как «удвоение мира» (мир вещей и мир идей, мир Бога – мир человека, мир трансцендентный – мир имманентный). Для китайского самосознания два мира сливаются в одно непрерывно текущее (процессы перемен) бытие здесь-и-сейчас. Мир одновременно и трансцендентен и имманентен. С этой особенностью мировосприятия связано недоумение первых иезуитских миссионеров эпохи Просвещения, которым казалось, что китайцы – атеистический народ. Миф об атеизме китайцев существовал довольно долго и был окончательно развеян синологической наукой в XIX в.

Народные религиозные представления о человеке в Китае практически не изменились со времен глубокой древности. Однако параллельно с народной религиозностью развивалась философская, элитарная мысль. Обособленность философской традиции определялась в первую очередь знанием китайской письменности, что автоматически включало его обладателя в государственную, социальную и культурную элиту. Соответственно сформировались две антропологические концепции , друг с другом связанные, но имеющие все же существенные отличия. Разделение на два класса людей в Китае – знающих и не знающих иероглифический язык (т. е. на элиту и простолюдинов) – естественно породило и две антропологические концепции. Традиционная китайская религиозность не знала представлений о бессмертии души, ей была неизвестна идея перевоплощений (реинкарнация, метемпсихоз). Жизнь, ее продление, долголетие с древнейших времен считались высшими ценностями китайской культуры, априори предполагалось, что за порогом смерти не может быть ничего благого.

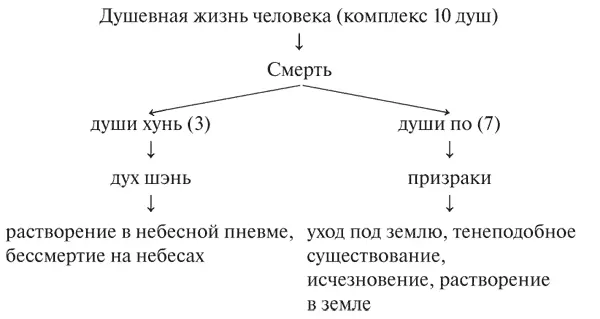

В традиционной народной китайской культуре господствовало представление о множественности душ (аналогичное древнеегипетскому полипсихизму). У человека два типа душ: разумные души (хунь) и животные (по). Души хунь связаны с сознанием, с разумностью, их насчитывалось три. Души по (семь разновидностей) связаны с органической и физической жизнедеятельностью, одушевляют и олицетворяют физиологические процессы. Тело есть начало, объединяющее 10 душ, его смерть ведет к их гибели, но сохраняется тонкая материя – пневма – как их субстрат. После смерти эти два вида душ разъединяются, продолжая существовать в комплексе. Души хунь образуют дух (шэнь), а души по – злые духи-призраки, привидения. Особенно опасны злые духи у людей, умерших насильственной смертью, или у тех, кому после смерти не принесли жертву. Такие духи вредят семье и потомкам умершего, принося различные несчастья. Дух человека способен существовать вне тела определенное время, но и он конечен, исчезает, сливаясь с окружающей средой. Дух шэнь растворяется в небесной пневме или обретает бессмертие за особые заслуги на небесах. Души по уходят под землю, в мир желтых источников, где они влачат тенеподобное существование, или растворяются в земле окончательно. Таким образом, представления о душевно-духовном строении человека, согласно народным китайским преданиям, можно изобразить с помощью следующей схемы:

Китайская народная вера хранила убеждение, что духи могут жить и среди обычных людей в земном мире. Души хунь способны покинуть тело во время сна, транса, обморока (в этом есть сходство с идеями шаманизма), они могут также взлетать на Небо и становиться бессмертными. В народной традиции почитаемых бессмертных было довольно много, со временем пантеон разрастался все больше. В связи с такими представлениями особенно тщательно разработан был погребальный ритуал, во время которого крайне нежелательны были какие-либо ошибки, что могло повредить как умершему, так и его родственникам. В древнейшие времена на могилах вождей сжигали рабов, чтобы те служили им в загробном мире, позже погребения снабжались всем необходимым: еда, одежда, украшения, оружие, музыкальные инструменты, что означает тождественность земного и небесного мира. В современном мире этот обычай оригинально трансформировался: на могилах в дни поминовения сжигают деньги (специально отпечатанные именно на этот случай), изображения машин и бытовой техники. Представления о рае и аде, о посмертном воздаянии пришли в Китай только с буддизмом. Всем этим архаичным представлениям противостояла философская традиция . Базовые понятия философской традиции можно описать следующим образом:

1. Человек включен в процесс непрестанных перемен Вселенной и ориентирован на образец, который демонстрирует Небо, задающее нормы существования Поднебесной. Небо не только выражает этические нормы, которым должен следовать человек, но и эстетические идеалы, находящие выражение в культуре. Человек в интеллектуальной традиции соотнесен с космическими ритмами, узорами неба, пропорциями и закономерностями, что рождает математически точный склад ума. В Небе видят образцы моральности и закона, а не олицетворение разрушительных стихий.

2. Одной из важнейших категорий китайской культуры является понятие «ци» (энергии), придающее особое измерение антропологической мысли. Душа, дух – тонкая ипостась энергии ци, материя – плотная ее модификация. Все в мире, в том числе и сознание человека, – разнообразные комбинации разреженной или сгущенной, уплотненной энергии ци. Энергия ци циркулирует в теле человека по особым энергетическим каналам и оживотворяет его. Представления об энергии ци лежат в основе традиционной китайской медицины: причиной любой болезни является нарушение циркуляции энергии ци в теле. Таким образом, человек – существо не материальное и не духовное, но энергийное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: